Unzulässige Erwärmung von Kaltwasserleitungen vermeiden

Plädoyer für die T-Stück-Installation

Trinkwasser gilt als das am strengsten kontrollierte Lebensmittel – doch nur, soweit es den Verantwortungsbereich des Wasserversorgers betrifft. In Gebäuden treten immer wieder hygienische Probleme auf. Besonders hoch ist die Dunkelziffer unerkannter hygienischer Herausforderungen im Kaltwasserbereich und in nicht überwachungspflichtigen Trinkwasserinstallationen. Ein zentraler Auslöser: unzulässig hohe Temperaturen in PWC-Systemen. Warum es dazu kommt, welche baulichen und betrieblichen Versäumnisse dahinterstecken, und wie sich Risiken durch digitale Wassermanagement-Systeme deutlich verringern lassen, erklärt Dr. Peter Arens, Hygieneexperte bei Schell, im Interview.

IKZ: Herr Dr. Arens, Trinkwasser zählt zu den sensibelsten Lebensmitteln – und ist in Gebäuden dennoch nicht automatisch vor hygienischen Beeinträchtigungen geschützt. Wie kommt es dazu?

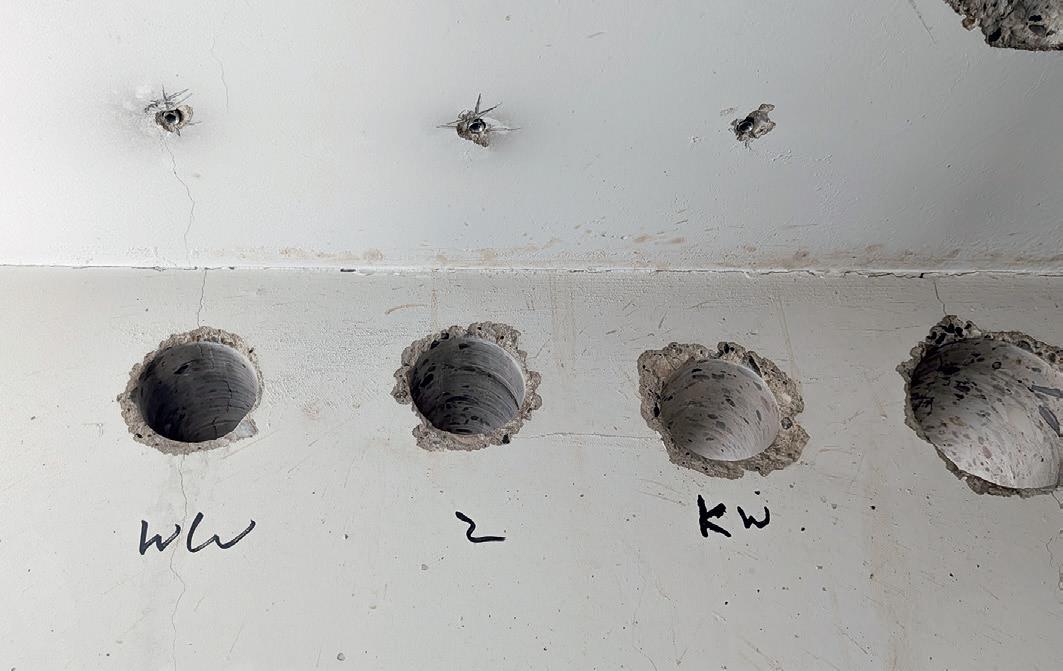

Dr. Peter Arens: Bis zum Wasserzähler liegt grundsätzlich das Trinkwasser in der hohen Güte der Wasserversorger vor, weil es im Versorgungsnetz zumeist kalt ist und regelmäßig ausgetauscht wird. In Gebäuden ist dies jedoch nicht immer der Fall, wenn Fehler bei der Planung, Ausführung oder im Betrieb bestehen: In den letzten zehn Jahren haben sich endständig zu hohe Kaltwassertemperaturen vermehrt als Ursache für hygienische Risiken im Trinkwasser von Gebäuden erwiesen. Dabei handelt es sich oftmals um ein selbstverursachtes Problem, dem man schon planerisch vorbeugen sollte. Zwei Grundvoraussetzungen sind dazu entscheidend: Zum einen die Begünstigung des Wasseraustausches über alle Entnahmestellen mindestens alle 72 Stunden. Dies wird unterstützt durch Installationsweisen wie T-Stück-Installationen mit einem geringen Wasserinhalt und möglichst wenigen Entnahmestellen statt Luxusinstallationen. Zum anderen die konsequente Trennung von Leitungen für Trinkwasser warm von Trinkwasser kalt (Bild 1). Dies gelingt insbesondere durch deren thermisch entkoppelte Verlegung, zum Beispiel in Vorwänden. Zirkulierendes Warmwasser gehört einfach nicht in Vorwände. Gerade dort führen erhöhte Kaltwassertemperaturen zunehmend zu mikrobiologischen Auffälligkeiten. Dabei sind diese und weitere Ursachen für eine unzulässige Erwärmung des Kaltwassers bekannt – und mit gezielten baulichen wie auch betriebstechnischen Maßnahmen sind sie auch beherrschbar.

IKZ: Welche baulichen Faktoren sind es konkret, die in der Praxis zu dauerhaft erhöhten Kaltwassertemperaturen führen?

Dr. Peter Arens: In den letzten zehn Jahren haben sich insbesondere zwei bauliche Entwicklungen etabliert, die eine unzulässige Kaltwassererwärmung begünstigen. Die sehr dichte Gebäudehülle, die aus energetischer Sicht absolut sinnvoll ist, sorgt für eine thermische Umgebung, in der sich Wärme „staut“, und das auch, wenn die Raumtemperatur bei 21 °C liegt. Hier gibt es zwei bedeutende Wärmequellen: die Heizungsinstallation und das zirkulierende Trinkwasser warm. Beides gehört grundsätzlich nicht zusammen mit dem Kaltwasser in Vorwände. Sonst wird dort permanent und vermeidbar Wärme eingetragen, was immer auch die Temperatur des Kaltwassers beeinflusst.

Wird dann auch noch das Kaltwasser mittels Venturidüsen durchgeschleift, erwärmt es sich selbst dann von Nasszelle zu Nasszelle, wenn erhöhte bauliche Maßnahmen getroffen wurden. Dann kann es am Ende der Ringleitung auch mal 35 °C warm sein, so dass die dort verbaute Spültechnik tausende Liter Trinkwasser entsorgen oder einer Zweitnutzung zuführen muss. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und trotz des Komfortkriteriums „Ausstoßzeiten“ vermeidbar. Zumal diese vermeidbaren Zusatzkosten über das gesamte Gebäudeleben erhalten bleiben – also über die nächsten 50 Jahre. Hinzu kommt, dass ein mögliches mikrobiologisches Problem aus einer Nasszelle in alle weiteren verschleppt wird, was ebenfalls mit erhöhten Kosten durch Abhilfemaßnahmen verbunden ist.

IKZ: Sind denn Stichleitungen zulässig?

Dr. Peter Arens: Selbstverständlich sind sie zulässig und gleichzeitig hygienisch sicher! Im DVGW W 551 (A) ist weiterhin ein Volumen von maximal 3 l ohne Zirkulation oder Begleitheizung zulässig. Doch diese 3 l sollten weder ausgenutzt werden, noch sind sie installationstechnisch notwendig: Bei einer Verteilleitung in der Flurdecke oder im Schacht wird eine Einzelzuleitung zu den Entnahmestellen nicht mehr als 500 bis 700 ml Volumen aufweisen. Dieses wird bei jeder Nutzung mehrfach ausgetauscht. Und da eine Warmwasserleitung ohne Dämmung schnell auskühlt (Bild 2) und eine gedämmte Kaltwasserleitung diese Wärme nicht aufnehmen kann, hat man wirtschaftlich und hygienisch die optimale Lösung zur Verfügung. Das beweisen die vielen Millionen T-Stück-Installationen bei fachgerechter Nutzung jeden Tag, während die komplexen „modernen“ Installationen immer wieder auffällig werden.

IKZ: Welche planerischen Maßnahmen empfehlen Sie, um unzulässige Kaltwassererwärmung zu vermeiden?

Dr. Peter Arens: Im Neubau lässt sich das Risiko einer unzulässigen Kaltwassererwärmung vergleichsweise einfach reduzieren, indem auf die genannten, sehr komplexen Installationen mit Venturidüsen weitgehend verzichtet wird. Denn diese verursachen nicht nur hygienische Risiken, sondern erhöhen zudem die thermisch aktive Oberfläche um 29 % und den Wasserinhalt um bis zu 25 % – beides Faktoren, die zusätzliche Wärmeaufnahme und eine längere Speicherung der erhöhten Temperatur im Kaltwasser begünstigen. Eine moderne TStück- Installation ist hier deutlich vorteilhafter – sowohl im Hinblick auf die Hygiene als auch auf die Installations- und Betriebskosten. Bei Bestandsanlagen mit nicht mehr beherrschbaren thermischen Problemen kann hingegen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Kaltwasserkühlung sinnvoller sein als dauerhaft überhöhte Spülwassermengen. Grundsätzlich gilt: Weniger Technik, dafür gezielt eingesetzt, bringt oft mehr – und reduziert über 50 Jahre Lebensdauer auch Wartungs-, Abwasser- und Sanierungskosten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Trennung von warm- und kaltgehenden Verteilleitungen über getrennte Schächte. Wird diese von Anfang an eingeplant, sinken die hygienischen und wirtschaftlichen Folgekosten über die gesamte Lebensdauer der Installation erheblich.

IKZ: Welche Grenzwerte sind im Zusammenhang mit Kaltwassererwärmung und mikrobiologischen Risiken einzuhalten?

Dr. Peter Arens: Die relevante Temperaturgrenze für PWC liegt gemäß DVGW W 551 (A) und VDI 6023 Blatt 1 bei 25 °C. Wird dieser Wert nach dem 3-l-Ablauf in einem Messvolumen von 250 ml überschritten, muss – wie beim PWH – auf Legionellen untersucht werden. Denn durch die thermische Nähe zu warmgehenden Leitungen oder durch fehlende Entkopplung können am Leitungsendpunkt oft Temperaturen von 30 °C und mehr erreicht werden. In dieser Zone liegt das optimale Vermehrungsfenster sowohl für Legionellen als auch für Pseudomonas aeruginosa – mit dem Unterschied, dass letztere sich deutlich schneller ansiedeln, wenn sie über kontaminierte Produkte in neue Installationen eingetragen wurden.

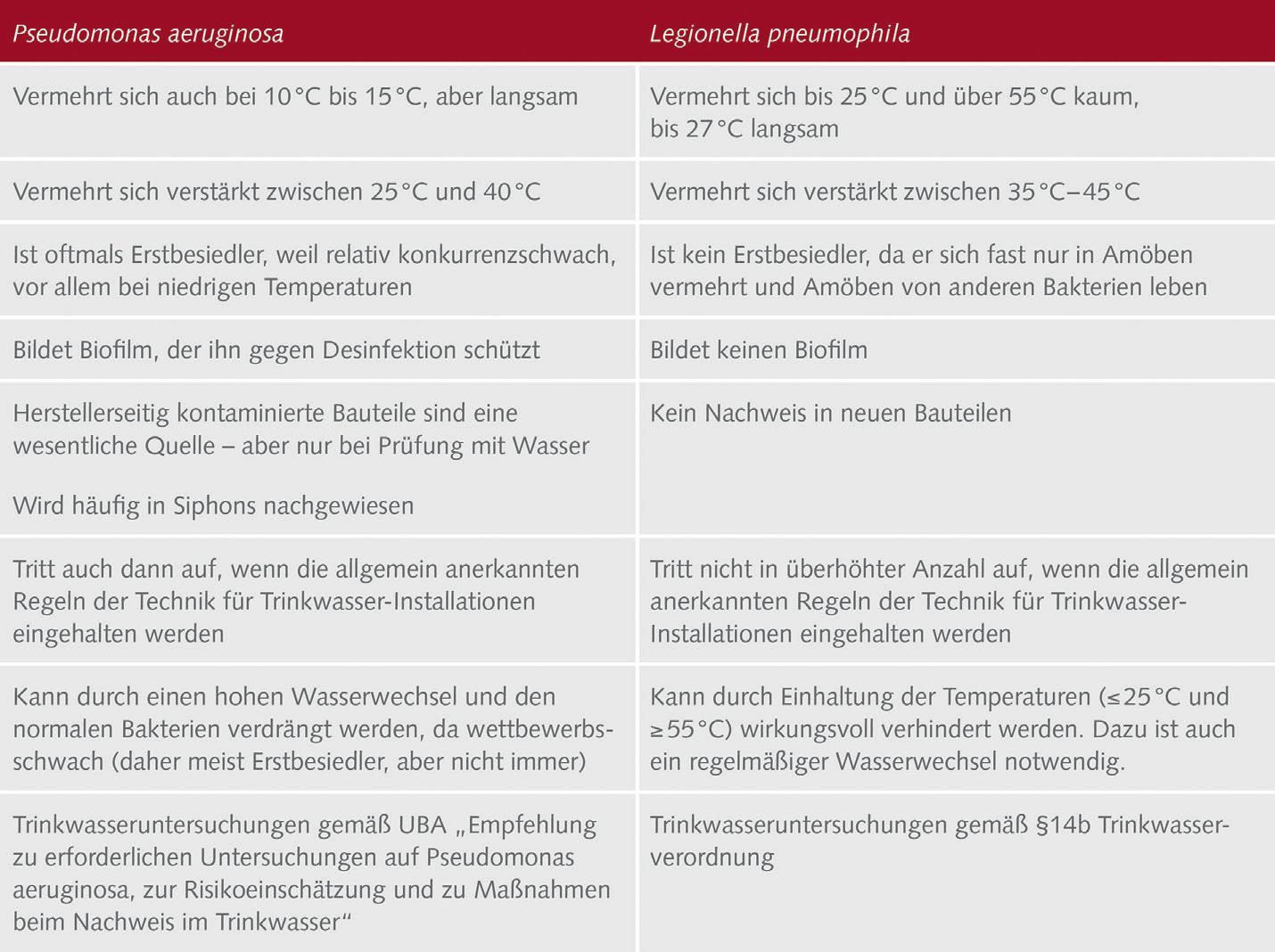

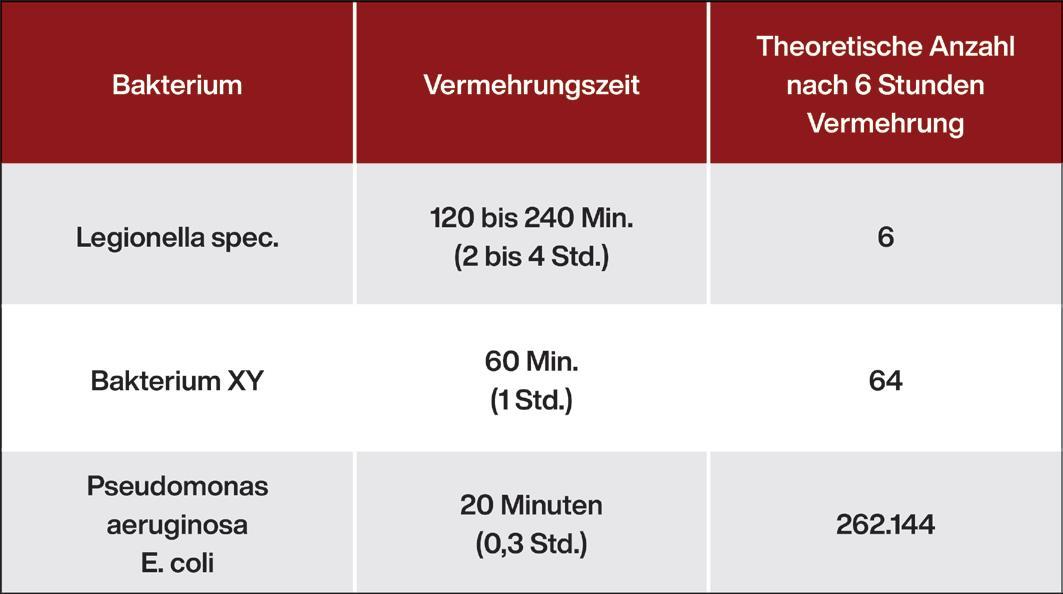

IKZ: Wie stellen sich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Legionellen und Pseudomonas aeruginosa im Hinblick auf ihre Lebensbedingungen genau dar?

Dr. Peter Arens: Die Gemeinsamkeit ist, es sind beides Bakterienarten, die sich bevorzugt in einem Temperaturspektrum von 25 bis 45 °C vermehren. Das macht diesen Bereich aus hygienischer Sicht besonders kritisch. Abgesehen davon unterscheiden sich die beiden Erreger jedoch deutlich (Tabellen 1 und 2). Legionellen vermehren sich erst ab einer Temperatur von 50 °C nicht mehr und sterben oberhalb von 60 °C zuverlässig ab. Unterhalb von 25 °C sind sie weitgehend inaktiv. Deshalb ist eine Erwärmung des Kaltwassers über die normativ festgelegte Temperatur von 25 °C so problematisch, insbesondere dann, wenn kein regelmäßiger Wasserwechsel erfolgt. Interessanterweise hat ein vierjähriges DVGW-Forschungsprojekt belegt, dass auch sommerlich bedingte Kaltwassertemperaturen von 27 °C oder sogar 30 °C über mehrere Wochen hygienisch unkritisch sein können, allerdings nur dann, wenn zuvor keine auffälligen Legionellenbefunde vorlagen und ein bestimmungsgemäßer Betrieb eingehalten wurde.

IKZ: Und wie verhält sich Pseudomonas aeruginosa im Vergleich dazu?

Dr. Peter Arens: Pseudomonas aeruginosa (Bild 3) unterscheidet sich in mehreren Punkten grundlegend von Legionellen. Zum einen tritt dieser Erreger in der Regel im Kaltwasser auf – vorausge-setzt, das Warmwasser ist ausreichend temperiert, also über 45 °C. Das heißt: Bei Pseudomonaden ist eine thermische Desinfektion bereits bei 60 °C wirksam. Zum anderen weist Pseudomonas aeruginosa eine außergewöhnlich schnelle Ansiedlungsfähigkeit auf (Tabelle 3). Während sich Legionellen bei kritischen Temperaturbedingungen erst über Monate hinweg in der Trinkwasserinstallation etablieren, kann Pseudomonas aeruginosa bereits unmittelbar nach der Befüllung eines Systems nachweisbar sein (siehe „Tipp“). Der Grund liegt in ihrer extrem hohen Vermehrungsgeschwindigkeit bei äußerst geringen Nährstoffansprüchen. Legionellen hingegen benötigen für ihre Vermehrung deutlich komplexere Nährstoffe, die sich nicht im Trinkwasser, sondern nur im Innern von Amöben befinden und zeigen insgesamt ein sehr langsames Wachstum.sich Legionellen bei kritischen Temperaturbedingungen erst über Monate hinweg in der Trinkwasserinstallation etablieren, kann Pseudomonas aeruginosa bereits unmittelbar nach der Befüllung eines Systems nachweisbar sein (siehe „Tipp“). Der Grund liegt in ihrer extrem hohen Vermehrungsgeschwindigkeit bei äußerst geringen Nährstoff ansprüchen. Legionellen hingegen benötigen für ihre Vermehrung deutlich komplexere Nährstoffe, die sich nicht im Trinkwasser, sondern nur im Innern von Amöben befinden und zeigen insgesamt ein sehr langsames Wachstum.

IKZ: Wenn die Erwärmung des Kaltwassers über die normativ festgelegte Temperatur von 25 °C so problematisch ist, wie lässt sich eine unzulässige Erwärmung sicher erkennen und lokalisieren?

Dr. Peter Arens: Für die Ursachenfindung ist es wichtig zu unterscheiden, ob die Temperaturprobleme bereits in den Verteilleitungen oder erst in den Zuleitungen zu den Armaturen bestehen. Bei Ringleitungen mit zunehmender Rohrleitungslänge sind sie oftmals in beiden. Bei T-Stück-Installationen können sich die Temperaturen im Kaltwasser nicht von Nasszelle zu Nasszelle aufaddieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass mögliche mikrobiologische Herausforderungen durch eine lokale Unterbrechung des bestimmungsgemäßen Betriebes auch lokal bleiben und nicht in weitere Nasszellen verschleppt werden. Manchmal wird der Eindruck vermittelt, T-Stück-Installationen seien nicht zulässig, obwohl sie in der DIN EN 806-2 und DIN 1988-200 an erster Stelle aufgeführt sind. Grundsätzlich sind also Einzelzuleitungen für Trinkwasser warm und kalt von bis zu 3 l normativ zulässig. Das sind bei einem Rohrdurchmesser von 15 mm ca. 20 m, die man also bei weitem für den Anschluss von Armaturen in Nasszellen nicht benötigt, wie bereits ausgeführt.

IKZ: Gibt es eine einfache Möglichkeit, diese 3-l-Regel für Kaltwasser in einem Baukörper zu überprüfen?

Dr. Peter Arens: Ja, zumindest mit einer annähernden Genauigkeit. Dazu ermittelt man die Temperatur im Trinkwasser kalt nach 3-l-Ablauf, gemessen in einem Volumen von 250 ml (VDI 6023 Blatt 1). Dazu sollte vorher mindestens für 4 Stunden keine Nutzung erfolgt sein. Überschreitet die Temperatur 25 °C, ist die Rohrleitungs-führung ungeeignet, die Stichleitung zu lang oder die Temperatur des Kaltwassers bereits in der Verteilleitung zu hoch. Eine gestaffelte Temperaturmessung oder Da-tenlogger bringen dann weitere Klarheit. Gemäß DVGW W 551 (A) muss auch das Trinkwasser kalt auf Legionellen unter-sucht werden, wenn es nach 3-l-Ablauf 25 °C überschreitet.

IKZ: Welche Rolle spielt der Betrieb – und was können Betreiber aktiv tun?

Dr. Peter Arens: Selbst die sorgfältigste Planung verliert ihre Effizienz, wenn der bestimmungsgemäße Betrieb nicht sichergestellt ist. Dazu gehört vor allem der regelmäßige vollständige Wasserwechsel, spätestens alle 72 Stunden über sämtliche Entnahmestellen hinweg. Für Vermieter von gewerblichen Einrichtungen oder Wohngebäuden empfiehlt es sich daher unbedingt, Mieter auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Nutzung aller Entnahmestellen hinzuweisen und diesen Aspekt bereits im Mietvertrag zu verankern. Werden die Armaturen gar nicht oder zu selten genutzt, müssen Stagnationsspülungen zum Erhalt der Trinkwassergüte durchgeführt oder diese Leitungen von der Trinkwasserinstallation abgetrennt werden. Statt aufwendiger, manueller Umsetzung hat sich der Einsatz digitaler Lösungen wie das SCHELL Wassermanagement-System SWS bewährt, das einen automatisierten Hygienebetrieb ermöglicht. Stagnationsspülungen lassen sich zeit- und temperaturgesteuert auslösen (Bild 4). Mithilfe von Temperatur-Fühlern können die Temperaturen im Trinkwasser warm und kalt überwacht werden. Wenn Temperaturgrenzwerte überschritten werden, oder bei Inaktivität über 72 Stunden, kann sofort gegengesteuert werden, bevor hygienisch kritische Situationen entstehen. Gleichzeitig wird der gesamte Spülverlauf digital dokumentiert – ein erheblicher Vorteil für Betreiber, die damit ihrer gesetzlichen Nachweispflicht nachkommen.

IKZ: Wie beurteilen Sie die Wirtschaftlichkeit eines solchen Systems im Vergleich zu rein baulichen Lösungen oder Sanierungen?

Dr. Peter Arens: Sanierungsmaßnahmen aufgrund mikrobiologischer Befunde sind in der Regel aufwändig und teuer, sowohl baulich als auch juristisch. SWS schafft hier die Möglichkeit, proaktiv gegenzusteuern, bevor es überhaupt zu hygienischen Auffälligkeiten kommt. Gerade in Bestandsgebäuden, in denen die baulichen Rahmenbedingungen nicht ideal sind, ist die digitale Überwachung und Steuerung des Spülverhaltens oft die wirtschaftlichste Lösung, um den bestimmungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

IKZ: Ihr Fazit? Was sollten Fachplaner und Betreiber im Hinblick auf PWC besonders beachten?

Dr. Peter Arens: Die unzulässige Kaltwassererwärmung ist ein systemisch relevantes Hygienethema – mit zunehmend rechtlicher Relevanz. Beispielsweise vermehren sich Legionellen im Kaltwasser dann in den sogenannten Wohnungsstationen zur Trinkwassererwärmung weiter. Grundsätzlich müssen Planung, Ausführung und Betrieb hier Hand in Hand gehen: Thermisch entkoppelte, schlanke Installationen in Kombination mit einem digital gesteuerten Hygienebetrieb sind der Schlüssel. Mit einem digitalen Wassermanagement-System wie SWS lassen sich sowohl Temperaturführung als auch Wasserwechsel automatisiert und normkonform umsetzen – mit klarer Dokumentation, höherer Betriebssicherheit und reduziertem Aufwand für Betreiber.

Tipp

Bei der Wahl der Bauteile sollten sich Planer für Produkte mit hygienisch einwandfreien Oberflächen entscheiden und dies auch so im allgemeinen Teil des Leistungsverzeichnisses fordern. Denn wesentliche Eintragsquelle für Pseudomonas aeruginosa in die Trinkwasserin stallationen sind Bauteile, die durch Nassprüfung herstellerseitig kontaminiert wurden. Mit trocken geprüften Bauteilen ist man dabei auf der sicheren Seite. Dennoch ist die Trockenprüfung noch immer kein Branchenstandard. Auch gibt es Bauteile wie Wasserzähler, elektrische Durchflusserwärmer, Sicherungsarmaturen oder Druckerhöhungsanlagen, bei denen nicht auf eine Nassprüfung verzichtet werden kann. Hier gilt es, auf das Hygienekonzept des Herstellers bis zum Einbauort gemäß DVGW W 551-4 (A) zu achten; dieses sollte zur eigenen Absicherung vorliegen. Für die Angaben im Leistungsverzeichnis und bei Bestellungen kann man sich an den Formulierungen der VDI 6023 Blatt 1 vom September 2022 orientieren.