Auf dem Vormarsch: Solarthermie in Fernwärmenetzen

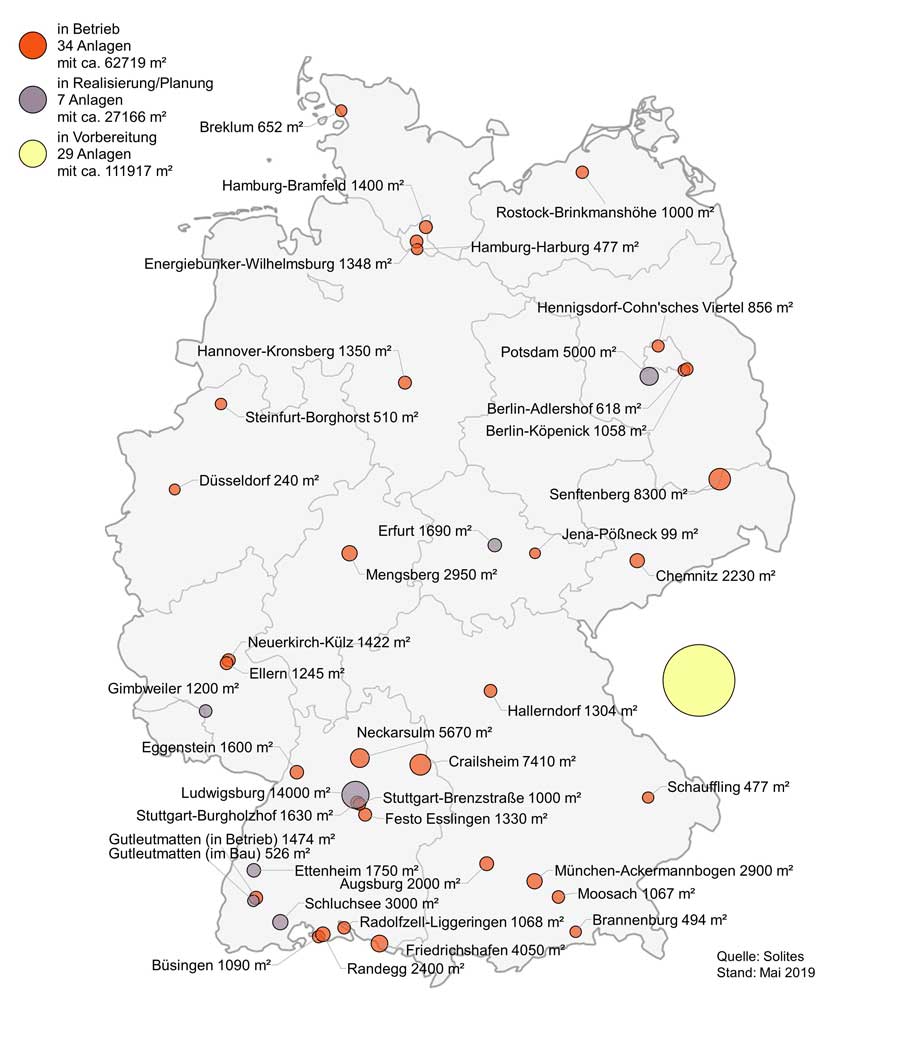

Stuttgart. 34 solarthermische Großanlagen mit einer Gesamtleistung von 44 Megawatt (MW) und einer Bruttokollektorfläche von 62700 m² sind derzeit in Deutschland in Fernwärmenetze eingebunden. Allein in diesem Jahr werden voraussichtlich weitere 19 Megawatt mit 23200 m² Kollektorfläche an den Start gehen. Allen voran die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, die aktuell die größte deutsche Solarthermieanlage mit 14000 m² bauen. Bislang halten den deutschen Rekord die Stadtwerke Senftenberg, die allein im vergangenen Jahr mit ihrer 8300 m² großen Anlage 4720 Megawattstunden für ihr Fernwärmenetz bereitgestellt haben.

34 solare Wärmenetze mit insgesamt 62700 m² Kollektorfläche sind in Deutschland in Betrieb. Weitere sind in Bau oder Planung. Bild: Steinbeis Forschungsinstitut Solites

„Solarthermie ist ein ganz wesentlicher Baustein für die Dekarbonisierung der Fernwärme“, sagte Helmfried Meinel, Ministerialdirektor des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und Gastgeber des 3. Forums Solare Wärmenetze, das gestern in Stuttgart startete. „Wir sind froh und auch ein bisschen stolz, dass sich unser Bundesland zu einem der Hotspots für große Solarwärmeanlagen in Deutschland entwickelt hat. Wir werden diese dynamische Entwicklung als Land weiterhin unterstützen, denn für die Wärmewende ist Fernwärme mit einem zunehmenden Anteil von Erneuerbaren Energie ein entscheidender Baustein.“

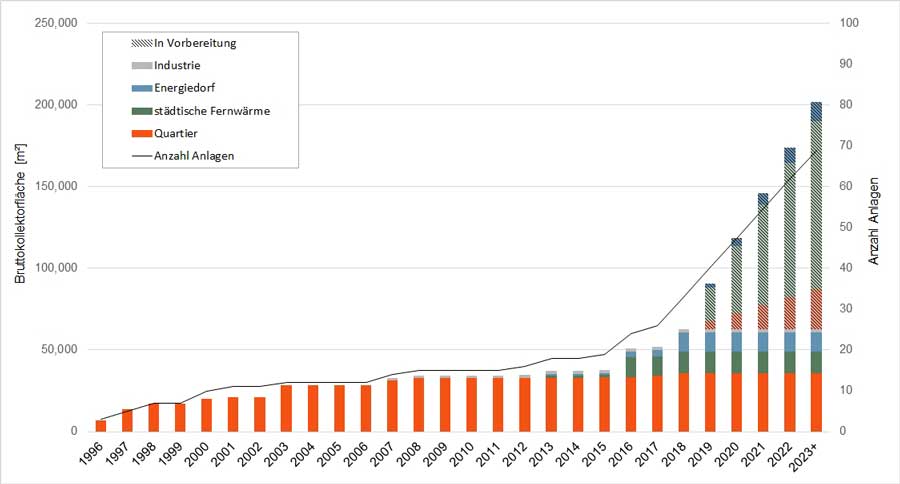

Für die kommenden fünf Jahre bis 2023 erwartet Dirk Mangold, Leiter des Steinbeis-Forschungsinstituts Solites, eine Verdopplung der Anlagenzahl auf 70 große Solarsysteme mit einer Verdreifachung der Leistung auf dann 140 MW. „Diese Zahl errechnet sich aus bereits laufenden Projekten und konkreten Machbarkeitsstudien, wobei wir die jeweilige Realisierungswahrscheinlichkeit als Faktor einkalkuliert haben“, erläutert Mangold. Gemessen an den offiziellen Ausbauzielen wie sie in der Energieeffizienzstrategie Gebäude der Bundesregierung dargelegt sind, könne die derzeitige, sehr positive Marktentwicklung freilich nur als ein Anfang betrachtet werden, betont der Wissenschaftler: „Bis zum Jahr 2050 möchte die Bundesregierung den Beitrag der Solarthermie zur Fernwärmeversorgung massiv steigern. Bei einem Anteil von 15 % entspricht dies 12 Terrawattstunden pro Jahr. Dafür wird eine installierte Leistung von rund 21 Gigawatt benötigt, also eine Kollektorfläche von rund 30 Mio. m². Wir brauchen somit einen Zubau von 1 Mio. m² pro Jahr. Das bedeutet einen Faktor 50 gegenüber dem heutigen Markt.“

Dass dies technisch machbar und ökonomisch für die Wärmenetzbetreiber interessant ist, davon können sich die Teilnehmer des 3. Forums Solare Wärmenetze am heutigen zweiten Veranstaltungstag überzeugen. Exkursionen führen sie einerseits zu den städtischen Fernwärmenetzen in Crailsheim (7400 m² Solarthermie) und Ludwigsburg (14000 m² im Bau). Zum anderen werden die zwei Solarenergiedörfer Radolfzell-Liggeringen und Randegg in der Bodenseeregion besichtigt, von denen es deutschlandweit bereits neun gibt. Allein im vergangenen Jahr gingen fünf solcher ländlichen Dorf-Wärmeversorgungen mit Holzfeuerung und Solarkollektorfeldern von jeweils 1000 bis 3400 m² Kollektorfläche in Betrieb.

Tipp der Redaktion: Ein Infoblatt mit vielen weiteren Informationen zum aktuellen Marktstatus solarer Wärmenetze findet sich unter: https://www.solar-district-heating.eu/documents/infoblatt-solare-warmenetze-nr-2/