Heizsystem mit Zusatznutzen - Raumlufttemperierung über Flächenheiz- und -kühlsysteme in Verbindung mit einer Wärmepumpe

Zur Erreichung einer behaglichen Raumtemperierung werden wasserführende Heiz- und Kühlsysteme angeboten, die für ein hohes Maß an Komfort stehen. Zudem bieten sie eine optimale Voraussetzung, um die Wärme- bzw. Kälteversorgung in Kombination mit Erneuerbaren Energien umzusetzen. Speziell die Wärmepumpe bietet sich in solchen Fällen an. Der nachfolgende Beitrag beleuchtet unterschiedliche Konzepte, gibt Planungshinweise und liefert Tipps für die Praxis.

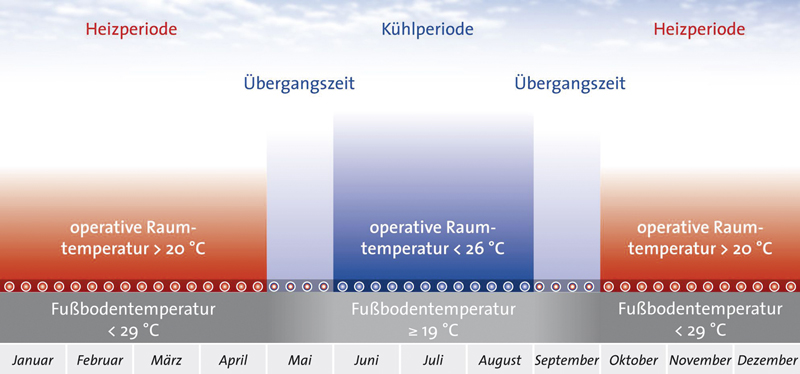

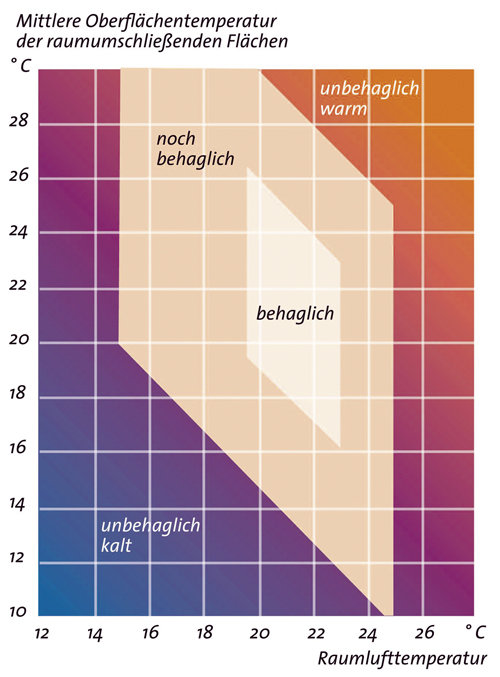

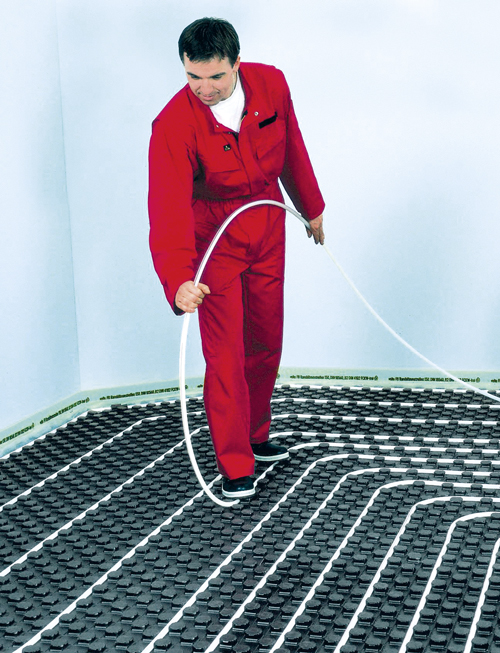

Ein behagliches Raumklima bestimmt wesentlich den Nutzen und den Komfort von Wohnungen oder Büros. Es wird erreicht, wenn der menschliche Körper weder im Sommer ins Schwitzen noch im Winter ins Frieren gerät (Bild 1). Eine Flächenheizung kann hierbei Unterstützung bieten, wenn sie um die Funktion „Kühlung“ erweitert wird.

Der Aufbau einer kombinierten Flächen-heizung/-kühlung entspricht grundsätzlich dem einer reinen Flächenheizung. Neben der Anbindung an einen Wärmeerzeuger muss allerdings für den Kühlfall zusätzlich „kaltes Wasser“ zur Verfügung stehen. Für diesen Anwendungsfall werden Wärmepumpen oder Wärmeerzeuger in Kombination mit einem Kältegerät genutzt. Unterschieden wird bei Wärmepumpen-Anlagen zwischen aktiven und passiven Lösungen. Eine reversible Wärmepumpe (aktive Kühlung), z.B. eine Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe, kann in Kombination mit einer Flächenheizung/-kühlung beide Funktionen (Heizen und Kühlen) abdecken: Im Kühlbetreib läuft der Wärmepumpenkreisprozess in umgekehrter Richtung (reversible Betriebsweise). Der ursprüngliche Verdampfer wird zum Verflüssiger und der Verflüssiger zum Verdampfer.

Bei der passiven Kühlung werden ausschließlich natürliche Wärmesenken unterhalb der Umgebungstemperatur genutzt. Da der Verdichter in diesem Falle nicht in Betrieb ist, spricht man von „passiver“ Kühlung.

Funktionsweise der Systeme

Die Entscheidung für eine der beiden Lösungen ist abhängig von der Nutzung. Die aktive Kühlung steht für eine höhere Kühlleistung, die passive dagegen für eine kostengünstigere Betriebsweise. Beim Einsatz einer Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen (passive Kühlung) wird ein zusätzlicher Wärmeübertrager parallel zum Wärmepumpenkreislauf benötigt und einige weitere hydraulische Komponenten. Im Kühlfall wird dann das Medium der Wärmepumpe (Luft, Sole oder Grundwasser) direkt in den Wärmeübertrager geleitet. Hier wird die vom umlaufenden Wasser der Flächenheizung/-kühlung aus dem Raum aufgenommene Wärme auf das Medium der Wärmepumpe übertragen und das Wasser dadurch abgekühlt, ohne dass der Wärmepumpenprozess aktiv ist. Dabei wird die Systemtemperatur über eine geeignete Regelfunktion oberhalb der Taupunkttemperatur geregelt.

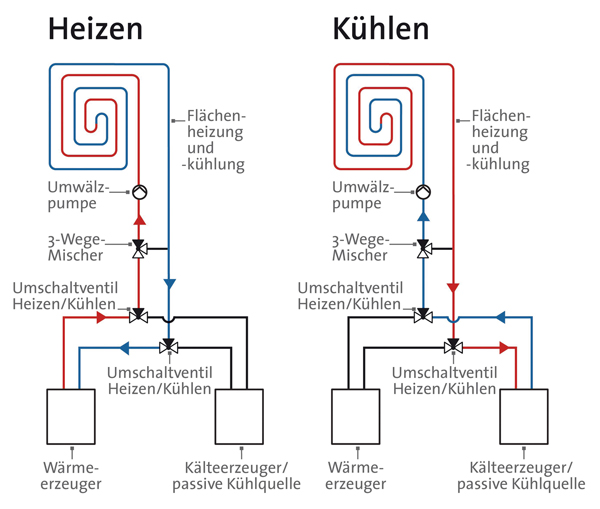

Während Anlagen mit getrennten Wärme- und Kälteerzeugern vorwiegend in größeren Wohngebäuden oder in Büro- oder Gewerbebauten eingesetzt werden, wird in Ein- oder Zweifamilienhäusern zum Heizen und Kühlen in der Regel eine reversible Wärmepumpe oder eine Wärmepumpe mit passiver Kühlstation installiert. Systeme zur passiven Kühlung werden auch als einzelne Kühlstationen angeboten. Diese ermöglichen den Parallelbetrieb zu beliebigen Wärmeerzeugern und sind auch für die Nachrüstung geeignet. Bei einer Anlage mit getrenntem Wärme- und Kälteerzeuger muss das Verteilsystem je nach Betriebsweise (Heizen oder Kühlen) über ein Umschaltventil hydraulisch angesteuert werden (Bild 3).

Zwei-, Drei- oder Vierleitersystem

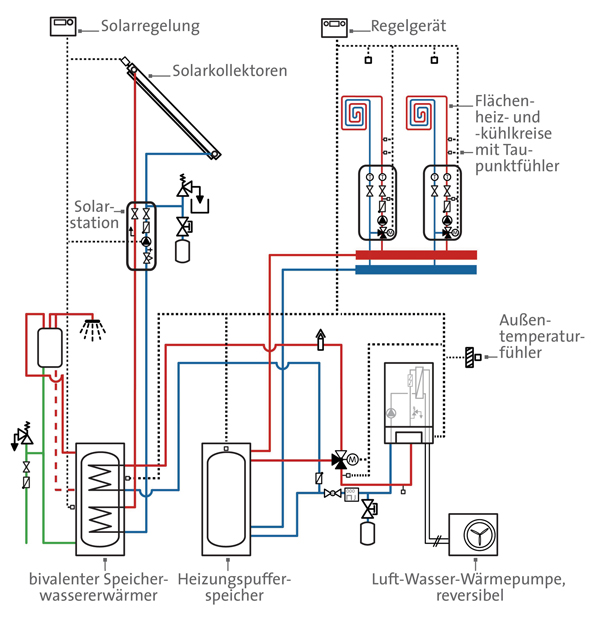

Bei der Ausführung einer Flächenheizung/-kühlung ist grundsätzlich auf ein ausreichend dimensioniertes Leitungssystem für große Volumenströme zu achten. Der Planer stimmt darüber hinaus mit dem Nutzer den schwerpunktmäßigen Anlageneinsatz ab, in der Regel ist das Heizen im Winter. Ein typisches hydraulisches Schaltschema ist in Bild 4 dargestellt. Es zeigt ein Zweileitersystem, bei dem über den Vor- und Rücklauf alle angeschlossenen Räume entweder mit Heiz- oder mit Kühlwasser versorgt werden. Bei einem solchen System gibt es nur einen Vor- und Rücklauf. Die Heiz- bzw. Kühlkreise werden für beide Betriebsarten genutzt.

Für den Doppelnutzen Heizen und Kühlen ist neben dem Zweileiter- auch ein Drei- oder Vierleitersystem möglich. Bei diesen Systemen kann das Wasser der Flächenheizung/-kühlung individuell mit unterschiedlichen Temperaturen raum- oder zonenweise zum Heizen und Kühlen genutzt werden. Ein Dreileitersystem basiert auf getrennten Vorläufen für Heiz- und Kühlwasser und einem gemeinsamen Rücklauf. Der Nachteil dieses Systems sind die Energieverluste, die durch die Mischung im Rücklauf entstehen. Beim Vierleitersystem haben Heiz- und Kühlwasser je einen eigenen Vor- und Rücklauf.

Systemtemperaturen und Verlegeabstände

Wie bereits erwähnt erfolgt die Planung meist nach dem primären Nutzen „Heizen“, die Kühlung wird als Zusatznutzen betrachtet. Der Heizfall wird in der Regel mit einer Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf von rund 7°C ausgelegt.

Bei einem so geplanten System ergibt sich im Kühlfall eine Temperaturdifferenz von ca. 3°C. Vorteilhaft ist es, das System mit möglichst geringen Systemtemperaturen und einer möglichst großen Wasserumlaufmenge auszulegen, um eine geringe Temperaturspreizung im Kühlfall realisieren zu können. Zudem sind in diesem Fall ein geringer Verlegeabstand von ca. 100 bis 150 mm und eine Rohrdimension von mindestens 16 mm bzw. 17 mm sinnvoll.

Weiterhin ist zu beachten, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Aufbaus möglichst niedrig ist, um den Energiefluss so wenig wie möglich zu behindern. Im Kühlfall reichen Vorlauftemperaturen von 16 bis 18°C aus, um die Raumtemperaturen auf ein behagliches Maß abzusenken.

Die Leistung einer Flächenkühlung ist von der Differenz zwischen Oberflächen- und Raumtemperatur abhängig. Bei einer minimalen Oberflächentemperatur von >20°C und einer Raumlufttemperatur von 26°C ergibt sich beispielsweise für eine Fußbodenkühlung eine Kühlleistung von rund 36 W/m². Bei einer Wandkühlung kann eine Kühlleistung von bis zu 50 W/m² und bei einer Deckenkühlung bis zu 60 W/m² erreicht werden.

Besonders zu beachten ist bei der Planung die Verlegung einer Flächenkühlung an Boden oder Wand in direkt besonnten Bereichen, da die von der Sonne erzeugte Oberflächentemperatur direkt an das Kühlwasser abgeführt wird. Die Effektivität des Systems sinkt dadurch erheblich. Je nach Oberflächentemperatur können bis zu 80W/m² abgeführt werden.

Umlaufwassermenge sicherstellen

Je niedriger die benötigte maximale Vorlauftemperatur des Heizsystems bzw. je höher die minimal benötigte Vorlauftemperatur des Kühlsystems ist, desto effizienter und wirtschaftlicher arbeitet die Wärmepumpe. Durch die minimale Spreizung der Temperatur zwischen Wärmequelle und Wärmeübergabe wird die Effizienz der Wärmepumpenanlage maßgeblich beeinflusst. Die Energieausbeute des Systems sowie die notwendige elektrische Antriebsenergie hängen sehr stark von diesen Randbedingungen ab. Für den sicheren Betrieb einer Wärmepumpe ist die benötigte Umlaufwassermenge zur Nutzung der bereitgestellten Energie auf der Wärmepumpen- sowie Verbraucherseite durch

geeignete Maßnahmen sicherzustellen, z.B. durch einen Pufferspeicher.

Bei Anlagenkonzepten, bei denen ein und derselbe Pufferspeicher sowohl für den Heiz- als auch für den Kühlfall verwendet wird, ist auf eine sorgfältig geplante und ausgeführte Anschlusshydraulik zu achten, die die beiden Funktionen getrennt voneinander sicherstellt. Eine Trennung in einen Heiz- und einen separaten Kühlspeicher ist daher neben energetischen Erwägungen auch im Sinne einer übersichtlicheren Anlagenhydraulik zu bevorzugen. Hingegen können, eine sorgfältige Berücksichtigung der einzelnen Bedarfsanteile vorausgesetzt, Trinkwassererwärmung und Heizung in einem Kombispeicher zusammengefasst werden. Dies ist im Zusammenhang mit der Einbindung weiterer Wärmequellen, wie Solaranlagen, von Vorteil.

Regelung des Gesamtsystems

Da die Regelung des Gesamtsystems sowohl für den Heiz- als auch für den Kühlfall einsetzbar sein muss, muss die Möglichkeit einer Wirkumkehr bestehen. Dadurch können die installierten Regler zentral, entweder automatisch oder manuell, zwischen Heiz- und Kühlbetrieb umgeschaltet werden. Die Vorlauftemperaturregelung erfolgt entweder wärmeerzeugerseitig oder bei mehreren Regelkreisen über eine Regel- oder Verteilerstation Heizen/Kühlen. Hiermit kann eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung sowohl im Heiz- als auch im Kühlfall erfolgen. Sie verfügt über eine automatische Umschaltung vom Heiz- auf den Kühlbetrieb, Taupunktüberwachung, Ansteuerungsmöglichkeit des Kaltwassersatzes etc.

Einzelraumregelung

Raumthermostate, die vom Gesetzgeber in jedem Raum vorgeschrieben sind, erfassen die Raumtemperatur und deren Abweichung vom eingestellten Sollwert. Es wird ein Signal per Kabel oder Funk an die Steuereinheit im Verteilerschrank übermittelt. Für die kombinierte Anwendung Heizen und Kühlen muss ein geeigneter Heiz-/Kühlregler installiert sein. Außerdem sollte die Einzelraumregelung die Möglichkeit bieten, einzelne Räume, z.B. das Bad, von der Kühlung auszunehmen, da viele Nutzer auch im Sommer ein ungekühltes Bad als behaglicher empfinden.

Zentrale Regelung

Zur Sicherstellung der Systemtemperatur im Heiz- und Kühlbetrieb ist es notwendig, dass ein zentraler Regler, der die Funktionen Heizen und Kühlen oder den kombinierten Betrieb Heizen/Kühlen gemeinsam abdeckt, vorgesehen wird. Die Umschaltung kann manuell oder über ein externes Umschaltsignal (z.B. einer reversiblen Wärmepumpe) erfolgen. Am Regler kann der Betrieb der Flächenheizung/-kühlung auf die individuellen Erfordernisse der Anlage eingestellt werden. Durch ihn wird die Umwälzpumpe und ein 3-Wege-Mischventil bzw. der 3-Punkt-Antrieb entsprechend der Nutzung angesteuert.

Ein wichtiger Punkt – der Taupunkt

Die Taupunktüberwachung dient zum Schutz der Anlage vor Schwitzwasserbildung. Diese ist hauptsächlich abhängig von der Kühlmitteltemperatur, dem Verlegeabstand der Flächenheiz-/-kühlrohre und dem Oberbodenbelag. Als minimale Oberflächentemperaturen haben sich 19 bis 20°C bewährt. Die zulässigen Oberflächentemperaturen werden durch die Taupunkttemperatur begrenzt. Diese ist vom Luftdruck, der relativen Luftfeuchte und der Lufttemperatur abhängig. Die Kühlwassertemperatur sollte immer oberhalb des Taupunkts liegen.

Räume, in denen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist, werden von der Kühlung ausgenommen, da dort schnell der Taupunkt unterschritten werden kann, z.B. Küche und Bad. Zur Taupunktüberwachung und Kondensatvermeidung kann je nach Anlagenkonzept mit einer dezentralen oder einer zentralen Taupunktüberwachung gearbeitet werden.

Dezentrale Taupunktüberwachung

Die dezentrale Taupunktüberwachung wird bei größeren Gebäuden mit unterschiedlichen Nutzungsbereichen und Merkmalen angewendet. Gewerblich genutzte Objekte werden häufig achsenweise aufgeteilt. In diesem Fall empfiehlt es sich, jeder Achse einen Taupunktwächter zuzuordnen, um flexibel auf die spätere Nutzung des Gebäudes reagieren zu können. Im Rahmen der zu öffnenden Fenster sollten Schalter angeordnet werden, die beim Öffnen des Fensters die Kühlung abschalten.

Zentrale Taupunktüberwachung

Die zentrale Taupunktüberwachung empfiehlt sich bei Einfamilienhäusern. Dementsprechend sind Raumthermostate zum Heizen und Kühlen einzusetzen. Zum Einsatz kommen in der Regel zwei unterschiedliche Ausführungen, deren Kombination einen hohen Komfort und maßgebliche Sicherheit bietet. Im Raum mit der höchsten Kühllast, dem Referenzraum, wird ein Sensor eingesetzt, der die Raumtemperatur und Raumluftfeuchte erfasst. In Abhängigkeit von diesen Faktoren wird vor Erreichen der Taupunktunterschreitung die Zuführung des Kühlmediums reduziert oder abgeschaltet.

Taupunktkonverter

Als Alternative zu einer dezentralen bzw. zentralen Taupunktüberwachung kann bei einfachen Anlagen ein Taupunktkonverter eingesetzt werden. Dieser misst mithilfe eines Feuchtefühlers die relative Feuchte am Heizkreisverteiler. Bei einer relativen Feuchte über 85% werden die elektrothermischen Stellantriebe der Einzelraumregelung geschlossen und somit verhindert, dass sich Feuchtigkeit an den aktivierten Raumflächen bildet.

Kondensatvermeidung bei kombinierten Anlagenkonzepten

Bei kombinierten Anlagenkonzepten (Heizkörper und Flächenheizung/-kühlung) ist darauf zu achten, dass die Heizkörper im Sommer nur dann mit Kühlwasser beaufschlagt werden dürfen, wenn die Bildung von Kondensat an den Heizkörpern und den entsprechenden Rohrleitungen regelungstechnisch unterbunden wird oder diese generell vom Kühlbetrieb ausgenommen werden. Heizkörper sind grundsätzlich für die Raumkühlung weniger geeignet, da die relativ kleine Fläche der Heizkörper nur eine geringe Kühlleistung zulässt, besser geeignet sind Gebläsekonvektoren.

Autor: Dipl.-Ing. Ralf Kiryk, Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V. – BDH

Bilder: BDH

www.bdh-koeln.de