Wo Licht ist, ist auch Schatten

Der elektrische Durchbruch von Solarzellen ist nicht auf die Oberflächenpräparation zurückzuführen. Das zeigten jetzt Physiker der Universität Leipzig und der Firma Q-Cells SE aus Bitterfeld-Wolfen.

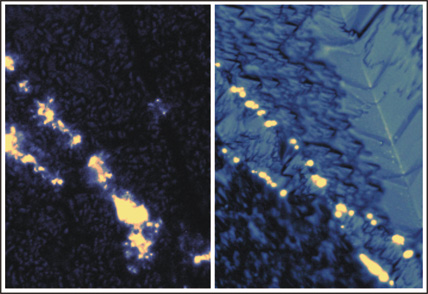

Oberflächenmorphologie einer Solarzelle mit überlagerter Lumineszenzintensität unter Rückwärts-spannung (-17 V) von Defekten, die sich entlang zweier Korngrenzen anordnen.

Was Licht absorbiert, kann auch leuchten. Diese Regel ist jedem Studenten der Thermodynamik bekannt. Die Photovoltaik nutzt dieses Prinzip, indem Sonnenlicht absorbiert und in elektrische Energie umgesetzt wird. Genutzt werden dazu sogenannte Solarzellen, an denen eine Photospannung entsteht, sodass der fließende Photostrom Arbeit leisten kann. Diese Betriebsart heißt "Vorwärtsrichtung".

###newpage###

Wird nun von außen in Vorwärtsrichtung eine Spannung an die Solarzelle angelegt, leuchtet die Solarzelle (im unsichtbaren infraroten Spektralbereich) entsprechend dem Prinzip einer Leuchtdiode. Defekte im Material werden als dunkle Bereiche direkt sichtbar, da an ihnen die Lichtausbeute geringer ist als in den defektfreien Gebieten. In diesen Bereichen kann die Solarzelle unter Beleuchtung auch keinen Photostrom und damit elektrische Leistung erzeugen.

Was passiert bei Rückwärtsrichtung?

Mit dieser Frage setzte sich Dominik Lausch von der Abteilung Halbleiterphysik des Instituts für Experimentelle Physik II auseinander. Er beschäftigte sich in seiner Diplomarbeit mit Solarzellen, an die er eine Spannung mit entgegengesetztem Vorzeichen anlegte, also in der sogenannten Rückwärtsrichtung. Auch hier zeigt die Solarzelle charakteristische Leuchterscheinungen, nun aber ausschließlich an den Defekten, insbesondere an den im untersuchten multi-kristallinen Material enthaltenen Korngrenzen.

Es entsteht ein sehr scharfes Bild der Lumineszenz, eine optische Strahlung durch den Übergang von Elektronen zu einem niederenergetischen Ausgangszustand. "Das ermöglicht die Lokalisierung und Identifizierung von Defekten mit vorher nicht bekannter und erreichter räumlicher Auflösung", sagt Prof. Marius Grundmann, Direktor des Institutes und Leiter der Abteilung Halbleiterphysik, der zugleich gemeinsam mit Dr. Kai Petter von Q-Cells SE Betreuer der Arbeit ist. Die von den Forschern etablierte Methode heißt ReBEL und steht für "Reverse Bias Electroluminescence" (Elektrolumineszenz unter Rückwärtsspannung).

###newpage###

Neben dieser neuen Analysemethode für komplette Solarzellen ist die Analyse des Rückwärtsbereichs von Solarzellen auch technologisch von herausragender Bedeutung. Im Normalbetrieb arbeitet die Solarzelle im Vorwärtsbetrieb. Fällt jedoch auf ein Solarmodul ein Schatten, z. B. durch herabgefallenes Laub oder Verschattung durch einen Baum, sind die im Schattenbereich befindlichen Solarzellen auf einmal unter Rückwärtsspannung.

Halten sie dies nicht aus, fließt ein großer Strom durch den Effekt des elektrischen "Durchbruchs". Hier werden typischer Weise Ladungsträger in einem starken elektrischen Feld beschleunigt, das in der Diode innerhalb der Solarzelle entsteht. Das erzeugt neue Ladungsträgerpaare und kann so zu einem hohen, schlimmstenfalls unkontrollierbaren Strom führen, der die Solarzelle und das gesamte Modul zerstören kann.

Die Forscher haben nun herausgefunden, dass dieser Durchbruchstrom nur an bestimmten Defekten und sehr lokal auftritt. Zudem hängt sein prinzipielles Auftreten nicht von der Oberflächenpräparation der Solarzelle mit saurer oder alkalischer Behandlung ab, mit der die Lichteinkopplung in die Solarzelle verbessert wird (Antireflektionsschicht).

Kontakt

Universität Leipzig -

Prof. Dr. Marius Grundmann

04109 Leipzig

Tel. 0341 9732650

Fax 0341 9735668

grundmann@physik.uni-leipzig.de

www.uni-leipzig.de

Bilder: Pressestelle der Uni Leipzig / Institut für Experimentelle Physik