Trends in der modernen Wärmetechnik

Hauswärme-Studie zeigt Perspektiven auf:

Die Klimaschutzziele sind nur mit einer beschleunigten energetischen Sanierung zu erreichen

Deutschland möchte bis zum Jahr 2050 die Energiewende schaffen: Die CO2-Emissionen sollen bis dahin gegenüber 1990 um mindestens 80% gesenkt werden und der Anteil Regenerativer Energien am Energieverbrauch soll dann bei 60% liegen. Die neue Hauswärme-Studie der Shell Deutschland Oil GmbH und des Bundesindustrieverbandes Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. (BDH) mit dem Titel "Klimaschutz im Wohnungssektor - wie heizen wir morgen?" betrachtet den Zeitraum bis zum Jahr 2030. Ergebnis: Nur wenn private Haushalte erheblich mehr in moderne Heiztechnik und Gebäudedämmung investieren, kann die Wende gelingen.

Energiewende beginnt im Heizungsraum

Nach der Hauswärme-Studie werden aktuell rund 80% aller zentralen Heizsysteme in Wohngebäuden mit Öl oder Gas betrieben - wobei immer mehr Hauseigentümer Solarthermieanlagen nutzen, um Energie und Geld zu sparen. Die technische Entwicklung hat hierzu auch in der Vergangenheit schon ihren Beitrag geleistet, beispielsweise die Brennwertgeräte. Eine gewisse Renaissance erleben Holzheizkessel und Kaminöfen. Auch Technologien wie Pelletkessel und Elektro-Wärmepumpen stoßen bei den Endkunden auf wachsendes Interesse. Und der Fortschritt geht weiter: Mikro-KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplung) zur Erzeugung von Strom und Wärme, brennstoffbetriebene Wärmepumpen und Brennstoffzellen-Heizgeräte sind zusätzliche Alternativen am Markt.

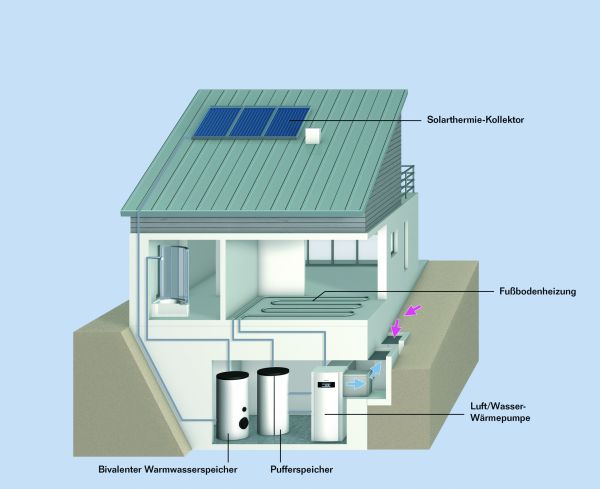

Seit einigen Jahren geht der Trend zu Systemen mit mehreren Wärmeerzeugern, um den Bedarf an Heizwärme und Warmwasser zu decken. Das erhitzte Wasser wird in einem Speicher - häufig in einem Pufferspeicher - bevorratet. Eine Regelung sorgt dabei für die optimale Nutzung der regenerativ erzeugten Wärme.

Mehr zentrale Heizungsanlagen

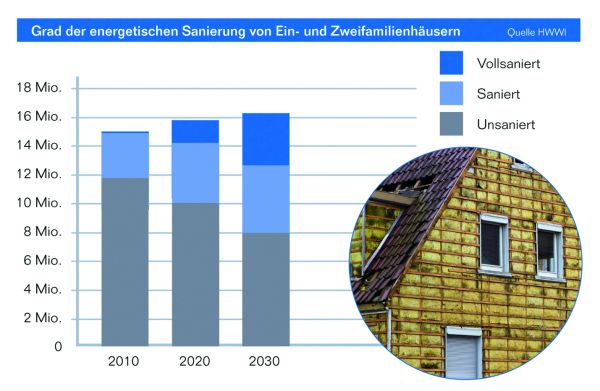

Trotz leicht rückläufiger Bevölkerungszahlen gibt es in Deutschland immer mehr Haushalte. Auch die durchschnittliche Wohnungsgröße steigt. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern geht das Hamburgische Welt-WirtschaftsInstitut (HWWI) von einem Zuwachs um mehr als 1,1 Mio. Gebäude bis 2030 aus. Parallel dazu steigt, so die Hauswärme-Studie, auch die Zahl der zentralen Heizungsanlagen. Eine Ener-

giewende im Wohnungssektor muss also den Zuwachs an zu beheizender Fläche bei Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen durch höhere spezifische Verbrauchseinsparungen und Regenerative Energien überkompensieren.

Geht es nach dem Willen der Bundesregierung, soll der Gebäudebestand im Jahr 2050 nahezu klimaneutral beheizbar sein. Das heißt: Die überwiegende Zahl der Gebäude müsste einem Niedrigstenergiehausstandard entsprechen. Aktuell gelten jedoch 75 % aller Wohnungen in Deutschland als unsaniert und sind damit weit davon entfernt. Die jährliche Modernisierungsrate beträgt bislang durchschnittlich 1% - bis 2030 ist demnach noch immer etwa die Hälfte der Gebäude unsaniert. Um den hohen Gebäudestandard im Jahr 2050 zu erreichen, müsste die Quote auf jährlich 2 % steigen. Der schnellste Weg wäre der Abriss und Neubau von Wohngebäuden. Der größere Hebel ist also, die Energiebilanz bestehender Gebäude zu verbessern, genauer: in Wärmedämmung und in moderne Gebäudetechnik zu investieren. Durch eine ganzheitliche energetische Sanierung kann der Energieverbrauch in Bestandsgebäuden um rund 80 % gesenkt werden.1)

Das von Buderus verfolgte "Energie Plus Haus"-Konzept geht weiter als die Politik. Diese Gebäude stellen übers Jahr gerechnet mehr Energie bereit, als sie für den Betrieb von Heizung und elektrischen Geräten verbrauchen. Die ersten "Energie Plus Häuser" sind bereits bewohnt.

Heizkessel im Bestand überaltern

Die Heizwärme-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Heizkessel im Bestand zunehmend überaltern. Nur 20% der eingebauten Kessel entsprechen dem aktuellen Stand, bei mehr als 5 Mio. alten Anlagen ist der Wirkungsgrad so schlecht, dass sozusagen jeder dritte Euro ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Trotz dieser Tatsache wurden in den vergangenen Jahren durchschnittlich nur 600 000 bis 700 000 Heizungen erneuert - lediglich 3% aller Zentralheizungsanlagen in Deutschland. Wenn die Investitionsbereitschaft der Hauseigentümer hier nicht deutlich steigt, wird 2030 ein Großteil der Kessel zwischen 30 und 40 Jahre alt und entsprechend ineffizient sein.

Positive Auswirkungen erwartet die Hauswärme-Studie von der sogenannten Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union, die von September 2015 an greift. Sie bewirkt, dass bei einem Heizungsaustausch praktisch keine Heizwertkessel mehr eingebaut werden dürfen. Dadurch gewinnt der Einsatz von energieeffizien-

ten Brennwertgeräten an Dynamik. Deren Zahl in Deutschland wird bis 2030 von 4,1 auf 10,6 Mio. steigen, während sich der Bestand an Heizwertanlagen um die Hälfte reduziert. Weiterhin positiv entwickeln wird sich die Nachfrage nach Systemen zur Nutzung Regenerativer Energien: 2030 sollen 1,5 Mio. Elektro-Wärmepumpen und 1,2 Mio. Holzheizkessel installiert sein. Einen Boom werden in ein Heizsystem eingebundene Solarthermieanlagen erleben, ihre Zahl steigt auf 4,5 Mio.

Fossile Energieträger bleiben dominant

Auch wenn Regenerative Energien zulegen, führt nach der Hauswärme-Studie mittelfristig kein Weg an fossilen Energieträgern vorbei. Öl- und Gas-Heizgeräte dominieren die Beheizungsstruktur in Deutschland nach aktuellen Schätzungen im Jahr 2030 noch mit einem Anteil von rund 66 %. Dies ist zwar ein Rückgang um 7 % gegenüber den heutigen Werten, zeigt jedoch eindeutig: Heiztechniken auf der Basis fossiler Energie bilden auch in Zukunft das technische Rückgrat der Hauswärmeversorgung.

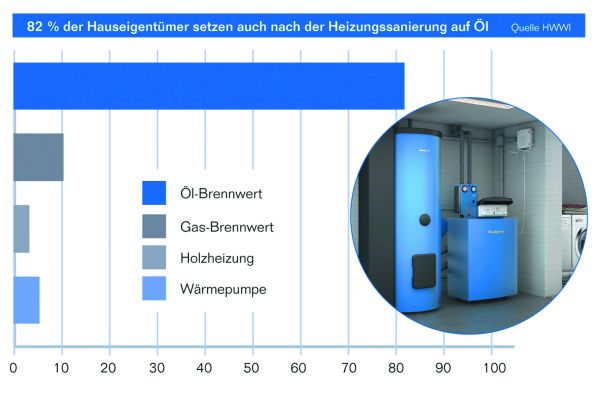

Im Ein- und Zweifamilienhaus werden bei Gas mehr als 90%, bei Öl über 80% der veralteten Anlagen durch Brennwerttechnik mit dem zuvor verwendeten Energieträger ersetzt. Konkret besagt die Hauswärme-Studie: Bei der energetischen Modernisierung eines bisher mit Öl beheizten Ein- oder Zweifamilienhauses lassen 82% der Gebäudeeigentümer einen modernen Öl-Brennwertkessel einbauen. Nur 10% wechseln den Energieträger und installieren ein Gas-Brennwertgerät, während 3% zu einer Holzheizung tendieren. Die verbleibenden 5% installieren eine Wärmepumpe.

Nicht nur im Bestand, ebenso im Neubau steht fossile Energie nach wie vor an erster Stelle: Bei 52% der in den vergangenen Jahren errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser wurden Gas-Brennwertgeräte installiert, in 35% der Gebäude sind es Elektro-Wärmepumpen. Öl-Brennwertkessel haben im Neubau einen Anteil von nur noch 5%, Holz-Zentralheizungen kommen auf 3%.

Regenerative Energien nicht unterschätzen

Wärmeerzeuger, die Regenerative Energien oder Umweltwärme nutzen, werden auf längere Sicht zwar keine führende Rolle übernehmen, dennoch darf man ihre Bedeutung nicht unterschätzen. Insbesondere im Neubau werden Wärmepumpen, Holz- und Pelletkessel sowie Solarthermieanlagen zulegen. Der Trend zu einer Kombination mehrerer Wärmeerzeuger, die gemeinsam den Warmwasser- und Heizwärmebedarf decken, ist deutlich zu erkennen.

Höheres Tempo bei der Modernisierung

Ausgehend vom aktuellen Trend im Wohnungssektor werden bis zum Jahr 2030 der jährliche Endenergieverbrauch um 14,5% und die Treibhausgasemissionen um 22% sinken. Dieser Teilerfolg genügt nach Aussage der Hauswärme-Studie jedoch nicht, um das erklärte Ziel im Jahr 2050 zu erreichen – die Entwicklung muss also beschleunigt werden. Dies bedeutet erheblich mehr Investitionen in Heizungserneuerung und Gebäudedämmung. Angesichts der Kosten ist die Investition in eine moderne Heizungsanlage in der Regel die wirtschaftlichere Maßnahme. Durch den Austausch eines Öl- oder Gas-Niedertemperaturkessels gegen ein Brennwertgerät kann der Energieverbrauch um gut 10%, beim Ersatz eines Standardkessels im unsanierten Ein- und Zweifamilienhaus um bis zu 42% sinken. Um die aktuelle Zurückhaltung der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung zu beenden, müssen nach der Hauswärme-Studie verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden.

- Planungssicherheit: Auch für private Haushalte ist eine zuverlässige Budgetplanung unverzichtbar. Deshalb muss die Politik verlässliche Markt- und Förderbedingungen schaffen.

- Gesetzliche Vorgaben: Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) dürfen nur auf den Neubau zielen, weil sich hier vergleichsweise kostengünstig höhere Anforderungen umsetzen lassen.

- Wirtschaftlichkeit: Sie ist ein wesentliches Entscheidungskriterium für Sanierung und Modernisierung. Hersteller und Fachhandwerk sollten bei der Kundenberatung insbesondere die kurzen Amortisationszeiten eines Kesseltausches hervorheben.

- Systemgedanke: Hybridisierung muss konsequent umgesetzt werden. Durch die Verknüpfung von Wärmeerzeugung, Wärmespeicherung und Wärmeverteilung/-übergabe sowie die Integration Erneuerbarer Energien lassen sich große Einsparungen erzielen.

- Förderung: Neue Technologien wie Mini- und Mikro-KWK, Gas- und Öl-Wärmepumpen oder Brennstoffzellen-Heizgeräte erfordern zunächst hohe Investitionen. Deshalb plädiert die Studie für eine degressiv angelegte Förderung, um die Akzeptanz zu steigern.

Wenn es gelingt, die Quote bei der Heizungsmodernisierung und beim baulichen Wärmeschutz zu erhöhen, kann der Wohnungssektor nach Einschätzung der Hauswärme-Studie mit den bisherigen Vorleistungen das Zwischenziel im Jahr 2030

erreichen. Durch eine beschleunigte Heizungsmodernisierung, neue Heiztechniken und die verstärkte Nutzung Regenerativer Energien lassen sich bis 2030 die Treibhausgasemissionen des deutschen Gebäudesektors um rund 30 % verringern.

Fazit

In Deutschland kann die geplante Energiewende bis zum Jahr 2050 nur mithilfe des Wohnungssektors gelingen. Der aktuelle Trend geht zwar in die richtige Richtung, das Tempo bei der Reduzierung des Endenergieverbrauchs und damit der Treibhausgasemissionen muss jedoch erheblich steigen. Gebäudedämmung und Heizungsmodernisierung im Bestand bieten dabei den größten Hebel. Hier sind Hersteller und Politik gleichermaßen gefragt. Die Hersteller haben die Aufgabe, weiter an der Entwicklung energieeffizienter Technologien und Produkte zu arbeiten – und die Politik sollte mit sinnvollen, leicht verständlichen und vor allem verlässlichen Förderprogrammen zusätzliche wirtschaftliche Anreize schaffen.

In den kommenden Jahrzehnten werden fossile Energieträger den Markt weiter dominieren, Erdgas gewinnt gegenüber Öl an Bedeutung. Einen deutlichen Zuwachs im Neubau verzeichnen Elektro-Wärmepumpen. Neue Technologien wie brennstoffbetriebene Wärmepumpen, Mikro-KWK oder Brennstoffzellen-Heizgeräte stehen noch am Anfang und werden mittelfristig keine größere Rolle spielen.

Autor: Wolfgang Diebel, Leiter Produktmarketing Buderus Deutschland (Bosch Thermotechnik GmbH), Wetzlar

Bilder: Buderus

1) Faktencheck Gebäudeeffizienz Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

Technologien und ihre Perspektiven

Bei der Entscheidung für ein neues Heizsystem spielen Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz ebenso eine Rolle wie örtliche Gegebenheiten – etwa ein Erdgasanschluss. Die Hauswärme-Studie gibt eine Prognose über Markttrends und Perspektiven für unterschiedliche Technologien.

- Öl- und Gas-Brennwertgeräte stellen in Kombination mit Solarthermieanlagen auch in Zukunft eine wirtschaftliche und energieeffiziente Lösung dar. Im Jahr 2012 wurden in Deutschland rund 458 000 Brennwertgeräte eingebaut, der Absatz ist in den vergangenen drei Jahren leicht gestiegen.

- Derzeit sind 1,66 Mio. Solarthermieanlagen mit einer Kollektorfläche von 15,3 Mio. m² installiert. In erster Linie dienen sie in Ein- und Zweifamilienhäusern zur Trinkwassererwärmung, teilweise auch zur Heizungsunterstützung. Weil mit dieser Technologie die Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes recht einfach zu erfüllen sind, ist insbesondere im Neubau mit einem weiteren Zuwachs zu rechnen.

- Die Absatzzahlen von Elektro-Wärmepumpen sind aufgrund der Energiepreisentwicklung sowie durch Fördermaßnahmen und die Pflicht zur Nutzung Regenerativer Energien im Neubau gestiegen. Im Jahr 2012 lag ihr Marktanteil bei rund 9 %. Die zu erwartende Novellierung der Energieeinsparverordnung mit verschärften Anforderungen an Neubauten wird den Einsatz von Elektro-Wärmepumpen weiter forcieren.

- Der Verkauf von Holz- und Pelletkesseln stagniert, 2012 lag der Marktanteil bei rund 4 %. Die zu erwartende Novellierung der Energieeinsparverordnung mit höheren Anforderungen an den Energieverbrauch könnte in Neubauten neue Impulse geben. Weiterhin beliebt sind Kaminöfen als Lifestyle-Produkt im Wohnraum. Hier könnte die Verschärfung der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) zu einem höheren Modernisierungsbedarf führen.

- Kraft-Wärme-Kopplung ist ein wachsender Markt. Etwa 6000 Mini- und Mikro-KWK-Geräte wurden im Jahr 2012 verkauft, die Hälfte davon wird im Wohnungsmarkt eingesetzt. Mikro-KWK-Anlagen erreichen einen Anteil von rund 30 % des Gesamtabsatzes, sie befinden sich zurzeit noch in der Markteinführung.

- Ebenfalls neu am Markt sind Gas-Wärmepumpen, neben Sonnenenergie werden auch Luft und Erdwärme als Wärmequelle dienen. Zurzeit ist diese Technologie nur für größere Objekte erhältlich. Anlagen für Ein- und Zweifamilienhäuser sollen in den kommenden Jahren marktreif sein. Sollten sich Gas-Wärmepumpen als Nachfolger der Gas-Brennwertgeräte durchsetzen, ist kurzfristig auch mit der Markteinführung von Öl-Wärmepumpen zu rechnen.

- Brennstoffzellen-Heizgeräte arbeiten nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung - hier wird der eingesetzte Brennstoff aber nicht verbrannt, sondern elektromechanisch in Energie umgewandelt. Bei kontinuierlicher Weiterentwicklung könnten Brennstoffzellen als eine Technologie der Zukunft in einigen Jahren das Angebot an Mikro-KWK-Geräten ergänzen.