Stilvolle Kombination aus Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik

Simulationsrechnung zeigt: Die Investition in diese klimaneutrale Heizlösung amortisiert sich

Die Klimaneutralität ist beschlossene Sache: Bis zum Jahr 2045 müssen die CO2-Emissionen des deutschen Gebäudebestands in der Gesamtbilanz auf null sein. Benötigt werden effiziente Heizlösungen, die sich gleichzeitig für Hauseigentümer rechnen. Die Kombination einer Wärmepumpe mit Photovoltaik und Solarthermie kann eine solche Lösung darstellen. Das zeigt eine Simulationsrechnung des Herstellers Paradigma, von dem dieser Gastbeitrag stammt.

Ohne Frage: Mit seinen rund 30 Prozent Anteil am deutschen CO2-Ausstoß ist der Gebäudebestand eine der größten Herausforderungen in punkto Energiewende. Doch während sich der Anteil der regenerativen Energien am deutschen Strommix immer weiter erhöht, hat sich im Gebäudebereich in den vergangenen Jahren nur wenig bewegt. Zu groß ist die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern für die Wärmeversorgung.

Die Umstellung auf die Wärmepumpe oder die Vorgabe von 65 Prozent regenerativem Anteil, den Heizungen erreichen sollen, schüren Ängste bei den Verbrauchern, wie sich bei der Einführung des Gebäudeenergiegesetzes gezeigt hat. Dabei ist der Einsatz klimafreundlicher Systeme zur Deckung des eigenen Wärmebedarfs zwar eine große Investition, über die gesamte Laufzeit der Anlage zahlt sie sich allerdings aus. Besonders dann, wenn eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage und einer solarthermischen Anlage zu einem Gesamtsystem verknüpft wird. Die Kombination der drei am Markt verfügbaren Systeme kann eine praxisnahe und bezahlbare Lösung für die Betreiber darstellen.

Ausgangslage

Der Hersteller Paradigma hat mit dem Anspruch, ein praxistaugliches und realistisches Szenario zu bieten, eine Simulationsrechnung aufgestellt. Betrachtet werden zwei Gebäudetypen und drei Anlagenvarianten über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Gebäudetypen

Als bauliche Ausgangslage dienen zwei Bestandgebäude mit einer zu beheizenden Fläche von jeweils 150 m². Zum einen handelt es sich um ein energetisch hochwertiges Gebäude nach Effizienzhausstandard 55. Der Heizenergiebedarf liegt bei 41 kWh/(m² · a), die Heizlast bei 4,35 kW. Die spezifische Heizlast beträgt 29 W/m². Das zweite Gebäude stammt vom Baujahr aus dem Zeitraum 1995 bis 2001 und ist energetisch schlechter beschaffen als die erste Variante: Der Heizenergiebedarf liegt bei 101 kWh/m²a, die Heizlast bei 7,95 kW. Die spezifische Heizlast beträgt 53 W/m². Für die Wärmeverteilung nutzen beide Gebäude Fußbodenheizungen mit Systemtemperaturen 35/30. Der Warmwasserbedarf wurde bei beiden Gebäuden auf 3312 kWh/a festgelegt.

Mit diesen Werten sind beide Gebäude besser als der Durchschnitt des Gebäudebestands. Laut Umweltbundesamt lag der durchschnittliche Wärmebedarf von deutschen Einfamilienhäusern im Jahr 2022 bei 129 kWh/m². Es war dem Hersteller allerdings wichtig, dass beide Gebäudetypen und Heizsysteme so gewählt sind, dass sie realistische Anwendungsfälle in der Praxis darstellen können.

Anlagenvarianten

Für jede bauliche Ausgangsvariante wurden drei Anlagenvarianten betrachtet:

- eine reine Heizlösung mittels Wärmepumpe,

- eine Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage,

- eine Anlagenkombination aus Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie.

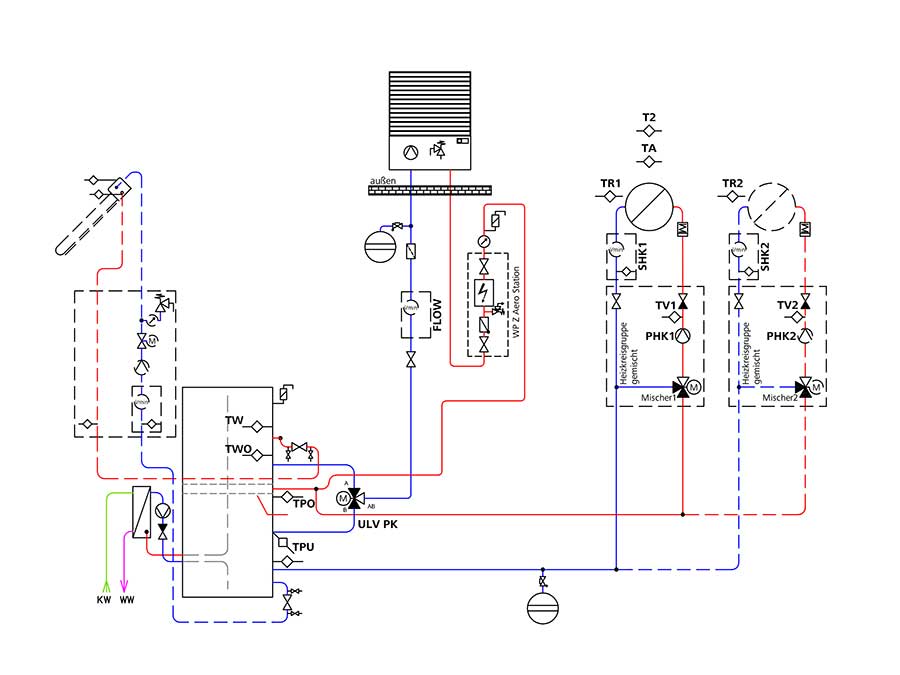

Die Ausstattung der beiden Gebäude unterschied sich nur in der Wahl der Wärmepumpe: Hier wurde für den schlechteren baulichen Ausgangszustand aufgrund der höheren Heizlast eine leistungsstärkere Wärmepumpe des Typs „WP Aero Marin 11“ (Paradigma) gewählt, während im Effizienzhaus 55 eine Wärmepumpe des Typs „WP Aero Marin 8“ (Paradigma) eingerechnet wurde. Die Photovoltaikanlage hat in der Rechnung jeweils eine Leistung von 8 kWP und ist mit einem 8,6 kWh-Batteriespeicher verknüpft, die Solarthermieanlage verfügt über eine Kollektorfläche von 9,8 m². Da die verfügbare Dachfläche in beiden Varianten gleichbleibt, sind die Komponenten für die solare Energieerzeugung gleich bemessen.

Kosten

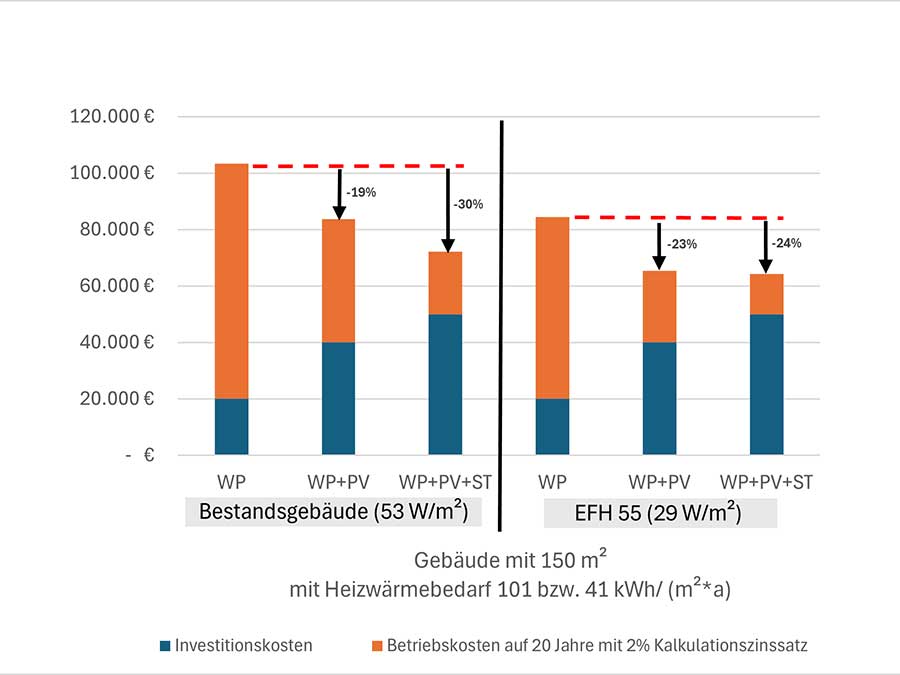

Die tatsächlichen Kosten für den Einbau des Heizsystems können regionalen Schwankungen unterliegen und hängen von einigen individuellen Faktoren vor Ort ab. Daher wurden für die Anlagen Gesamtsystemkosten festgelegt, die möglichst nah an die Mittelwerte für die Systemlösung heranreichen. Die Kosten inkludieren Produkte, Zubehör und Installation. Für die Wärmepumpe werden demnach 20000 Euro, für die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik 40000 Euro und für die Kombination von Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie 50000 Euro festgesetzt.

Hierbei berücksichtigt die Rechnung eine Förderung von 50 Prozent der förderfähigen Investitionskosten von 30000 Euro pro Wohneinheit. Diese Förderung setzt sich aus der Grundförderung von 30 Prozent und dem Klimageschwindigkeitsbonus von 20 Prozent zusammen. Zwar sind nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude noch höhere Förderungen möglich, die beiden gewählten Förderbestandteile sind allerdings diejenigen, die bis 2028 festgelegt und nicht abhängig von Einkommensgrenzen sind.

Um eine realistische Kosten-Nutzen-Simulation über eine Laufzeit von 20 Jahren zu ermöglichen, wurden auch die zu erwartenden jährlichen Wartungskosten in die Betrachtung einbezogen. Der während der Laufzeit zu erwartende, notwendige Austausch des Wechselrichters ist eingerechnet. Als Grundlage für die Berechnung der Betriebskosten diente der Mittelwert des Strompreises auf Grundlage von Berechnungen des Fraunhofer ISE.

Berechnungsverfahren

Für die Berechnung der Energieverbräuche und der erzeugten solaren Energiemenge dienten die spezifischen Kennwerte der eingesetzten Paradigma-Produkte. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe wurde mit 4,4 festgesetzt, was die JAZ der „WP Aero Marin 8“ und „WP Aero Marin 11“ abbildet. Bei der Kombination mit Solarthermie wurde die JAZ auf 4,2 herabgesetzt, weil in diesem Fall die Wärmepumpe im Sommer und teilweise in den Übergangszeiten keine Wärme liefert, obwohl sie aufgrund der hohen Außentemperaturen hoch effizient laufen würde. Die Erträge der Solarthermieanlage wurden mit „T*SOL“ simuliert, die Erträge der PV-Module mit „ProTool“.

Ergebnisse

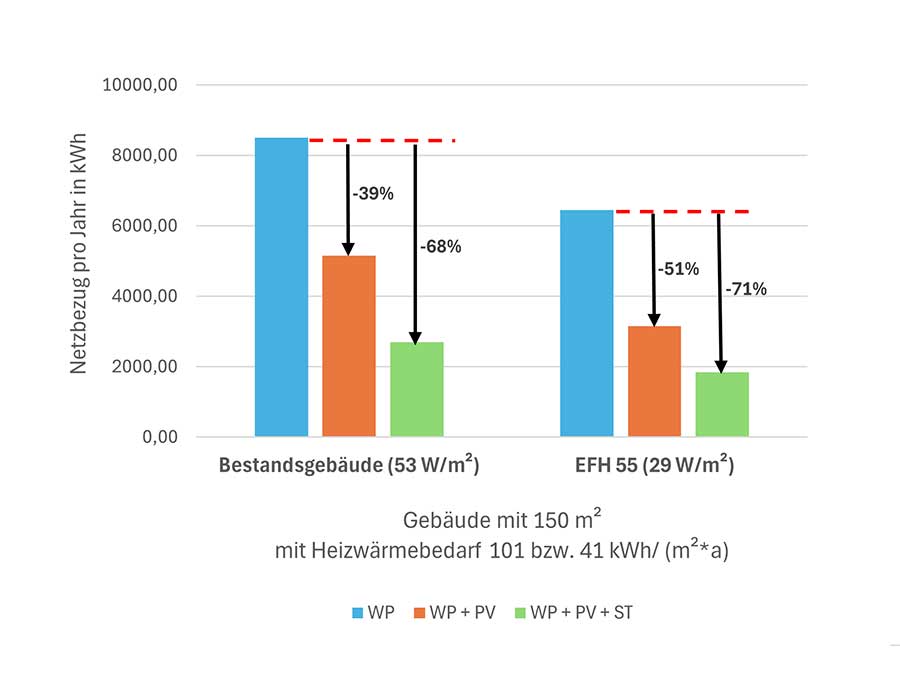

Im Ergebnis zeigt sich, dass sich die Betriebskosten für Haushalte durch die Anlagenkombination deutlich reduzieren lassen. Dies erfolgt über die starke Herabsetzung des Strombezugs aus dem öffentlichen Versorgungsnetz. Bereits bei der Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik sinkt dieser Bezug im Effizienzhaus um 51 Prozent und somit um mehr als die Hälfte. Beim energetisch schlechteren Bestandsgebäude lag die Reduzierung immerhin bei 39 Prozent. Die Einsparung begründet sich darin, dass ein Teil der Antriebsenergie für die Wärmepumpe kostenfrei auf dem eigenen Dach entsteht.

Beeindruckend ist dann allerdings die zusätzliche Ersparnis durch die Kombination mit einer solarthermischen Anlage. In der Dreierkombination reduzierte sich der Netzbezug von Strom beim Effizienzhaus um 71 Prozent und beim schlechteren Bestandsgebäude mit 68 Prozent in nahezu gleicher Größenordnung. Dies begründet sich darin, dass die Wärmepumpe in den Sommermonaten und in weiten Teilen der Übergangszeit überhaupt nicht laufen und in den Wintermonaten nur weniger Wärme liefern muss. Für die Anlagenbetreiber bedeutet das gleich zwei Vorteile: Zum einen erhöhen Sie ihren persönlichen Autarkiegrad und sind von möglichen Steigerungen des Strompreises bestmöglich geschützt. Zum anderen reduziert sich die Zahl der Kompressorstarts der Wärmepumpe um 40 bis 55 Prozent und die Jahreslaufzeit insgesamt um 35 bis 50 Prozent. Die Wärmepumpe läuft viel seltener, sodass sich die Lebensdauer des Heizsystems verlängert. Die Kombination bietet somit einen zusätzlichen Schutz der getätigten Investition.

Betrachtet man das Verhältnis von Investitions- und Betriebskosten über eine Laufzeit von 20 Jahren, zahlt sich die Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie trotz der höchsten Investitionskosten dennoch aus. Im Vergleich zur reinen Wärmepumpenlösung liegen die kumulierten Gesamtkosten aus Investition und Betrieb beim Bestandsgebäude um 30 Prozent und beim Effizienzhaus um 24 Prozent niedriger.

Die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik erzielt Einsparungen von 19 beziehungsweise 23 Prozent. Dass sich die Lebensdauer der Wärmepumpe durch die geringere Betriebszeit verlängert, wurde in dieser Berechnung noch gar nicht berücksichtigt, da sich die Verlängerung nicht beziffern lässt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich der Modernisierungszyklus des Heizsystems bei der Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie verlängert. Oder einfacher ausgedrückt: Die Hauseigentümer müssen erst später in eine neue Heizung investieren.

Mit Blick auf die Klimaneutralität folgen die Einsparungen beim CO2-Ausstoß der Reduktion beim Netzbezug des Antriebsstroms. Im Effizienzhaus reduzieren sie sich bei der Dreierkombination um 71 Prozent, im Bestandsgebäude bei gleicher Anlagenvariante um 68 Prozent. Allerdings handelt es sich bei der Anlagenkombination um eine Variante, die sich komplett klimaneutral betreiben lässt. Wichtig ist hierfür der steigende Anteil der regenerativen Energien im deutschen Strommix.

Fazit

Die Simulationsrechnung des Herstellers Paradigma zeigt, dass eine bezahlbare und klimafreundliche Beheizung des Gebäudebestandes durch die geschickte Kombination bereits heute am Markt verfügbarer Technologien möglich ist. Haushalte profitieren von mehr Autarkie, reduzierten Betriebskosten und einem schonenden Betrieb der Wärmepumpe, der sich in einer längeren Lebensdauer widerspiegeln wird. Die höheren Investitionskosten amortisieren sich über die Gesamtlaufzeit des Heizsystems deutlich.