Holzpellets ohne Flamme verbrennen

Heizen mit regenerativer Energie aus der Region - ein Praxisbeispiel kombiniert die effiziente Brennwertnutzung mit einem unterirdischem Brennstofflager

Dass Abwärme und ein Teil der Schadstffoe aus dem Abgas zurückgeholt werden können, zeichnet die Brennwerttechnik eines Öl- und Gas-Heizkessels aus. Sie galt lange bei Holzbrennstoffen als nicht machbar. Längst aber bieten die etablierten Hersteller entsprechende Lösungen an. Zur Reinhaltung der Luft gibt es nun eine zusätzliche Option, wenn die Verbrennung ohne Flamme geschieht und Feinstaub im Abgas erst gar nicht entsteht.

Unser Wald ist die Quelle für Holz, einem Material zum Bauen und Heizen. Die nachhaltige Forstwirtschaft, wie in Deutschland üblich, stellt sicher, dass nicht mehr geerntet wird als nachwachsen kann, die Säge- und Holzindustrie fertigt das Schnittholz für Baukonstruktionen. Darin bleibt das von Bäumen gespeicherte CO2 gebunden. Der Rest, gepresstes Sägemehl in Form von Pellets und Hackschnitzel, ersetzt fossile Brennstoff e und trägt damit zur Energiewende bei. „Bei der Verbrennung dieser Restmenge wird das von den Bäumen ursprünglich gebundene CO2 frei. Allerdings geschähe das im gleichen Umfang, wenn diese Holzreste im unberührten Wald als sogenanntes Totholz verrotten würden“, sagt Martin Bentele, Geschäft sführer des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbandes (DEPV) mit Sitz in Berlin. Während pro kWh Wärme aus der Verbrennung von Erdöl 318 g CO2 und aus Erdgas 247 g CO2 frei werden, sind es bei Holzpellets lediglich 22 g CO2 [1]. Insofern gelten Holzbrennstoff e als nahezu CO2-neutral – eine Voraussetzung dafür, dass der Einbau neuer Holzheizanlagen in Bestandsgebäuden unter bestimmten Voraussetzungen seit 2024 wieder mit staatlichen Fördermitteln belohnt wird [2].

Zukünftiger Brennstoff bedarf ist gesichert

Der steigende Bedarf an Schnittholz für Baukonstruktionen lässt sich in Deutschland langfristig und weitgehend ohne Importe decken, denn es stammt überwiegend von weniger klimaresistenten Nadelbäumen, die zur Transformation unserer Wälder allmählich durch Laubbäume ersetzt werden müssen. Und wir haben zudem Jahr für Jahr eine Steigerung an Waldsubstanz durch das stete Wachstum verbleibender und nachgepflanzter Bäume. Es wächst im deutschen Wald traditionell mehr nach als „geerntet“ wird – auch in Zukunft. Bei den gegenwärtig in Deutschland anfallenden Holz- und Restholzmengen wäre theoretisch sogar eine Verdoppelung der Pelletproduktion möglich [3].

Die Quote des Holzbaus in Deutschland stieg in den vergangenen Jahren deutlich, damit auch der Bedarf an Schnittholz. Zwangsläufig erhöhte sich dadurch die dabei entstehende Menge an Sägemehl und Restholz, aus denen Holzpellets gepresst werden. 2018 lag die Holzbauquote nach Angabe des statistischen Bundesamtes bei 17,8 %, vier Jahre später schon bei 21,3 % – und das nicht nur im Wohnungsbau. Nichtwohngebäude mit „überwiegend verwendetem Baustoff Holz“ lagen bei den Baugenehmigungen 2018 und 2022 gleichauf mit Wohngebäuden [4]. Diese Tendenz wird allgemein begrüßt, da sie den Bedarf an Baustoffen mit schlechterer Ökobilanz wie Stahl und Beton verringert.

Nadelholz wird stofflich und energetisch genutzt

Zu den Nichtwohngebäuden zählt das im November 2023 fertiggestellte Vereinsheim des Schellenberg-Sportclubs Donaueschingen (SSC). Mit Blick auf den Werkstoff Holz funktioniert die regionale Kreislaufwirtschaft: In der nachhaltigen Forstwirtschaft des heimischen Schwarzwalds ohnehin regelmäßig anfallendes Nadelholz ergibt zu 60 % Schnittholz für Baukonstruktionen, das CO2 langfristig bindet. Die restlichen 40 % sind Sägenebenprodukte, aus denen die Brennstoffe Hackschnitzel und Holzpellets gewonnen werden. Früher gingen diese Nebenprodukte an Spanplatten- und Papierfabriken, doch ihr Bedarf ist rückläufig. Auch deshalb entstehen aktuell neue Holzpellet-Produktionsanlagen direkt bei den Sägewerken, als deren zusätzlicher Geschäftszweig. Das reduziert den Materialtransport und wirkt preissenkend. Und die energetische Verwertung der verbleibenden Biomasse ist sinnvoll, solange sie aus nachhaltiger Durchforstung unserer Wälder stammt und zugleich fossile Brennstoffe ersetzt.

Wäre der Neubau des Vereinsheims in Donaueschingen Teil eines Umwelt-Wettbewerbs unter Fußballclubs, würde der SSC schon mit drei Toren in Führung liegen. Das erste: Die Konstruktion des Gebäudes besteht aus einheimischem Nadelholz. Das zweite: Es ist ein Pilotprojekt beim Umgang mit Regenwasser. Denn 100 % der Niederschläge werden auf dem Grundstück zurückgehalten, die Hälfte davon wird zur Verdunstung gebracht [5]. Das entspricht den seit kurzem geltenden Regeln der Technik zur Gebäudeentwässerung und ist ein Vorgriff auf Regelungen im Bau- und Wasserrecht, mit denen in einigen Jahren zu rechnen ist. Das Vereinsheim erfüllt bereits heute künftige Anforderungen zugunsten des natürlichen Wasserhaushalts.

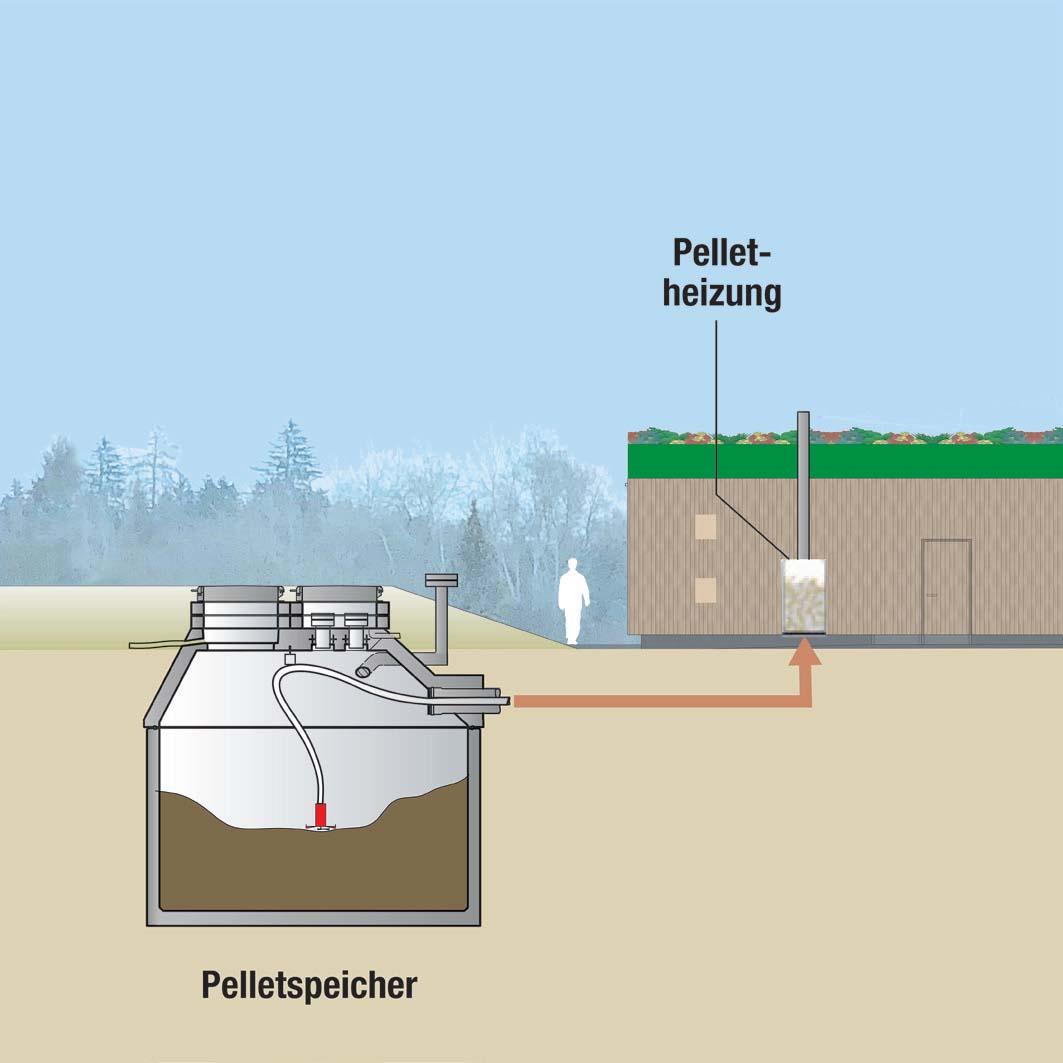

Lager- und Entnahmetechnik unterirdisch

Ähnlich die Heizungstechnik im Gebäude des SSC, das dritte Tor bzw. ökologische „Highlight“. Sie entspricht den Zielen der Nationalen Luftreinhaltungsstrategie [6] und übertrifft die Vorgaben der zweiten Stufe der ersten Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (BImSchV), die zum Jahresbeginn 2025 in Kraft trat. Dort stehen unter anderem Kaminöfen älterer Bauart im Fokus. „Automatisch betriebene Heizkessel für Holzpellets sind immer schon effektiver und sauberer in der Verbrennung, spielen in einer ganz anderen Liga“, weiß Martin Lienhard. Er ist Mitglied im Verein SSC und gewählter Stadtrat in Donaueschingen. Lienhard war bei diesem Objekt einer der Initiatoren der Regenwasserbewirtschaftung und der Holzpelletheizung.

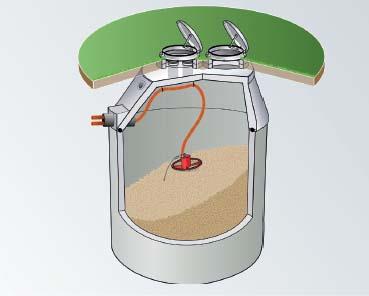

„Aus heutiger Sicht hat beides einen futuristischen Touch. In zehn Jahren jedoch wird Umwelttechnik wie diese von den Behörden im Zuge der Baugenehmigung eingefordert“, ist Lienhard überzeugt. Als Leiter der technischen Abteilung der ortsansässigen Firma Mall kennt er die Pellet- und Regenwasserbranche seit Jahrzehnten. Mall hat bei diesem Objekt die Lager- und Entnahmetechnik sowohl für die Regenwasserbewirtschaftung als auch für den Brennstoff Holzpellets geliefert und montiert. Das eingeschossige Vereinsheim wurde kostengünstig ohne Keller gebaut. Ein solcher ist für Regenwassertank und Holzpelletlager aus Betonfertigteilen auch nicht erforderlich. Wichtig sind stattdessen klare Schnittstellen für die beteiligten Gewerke.

Schnittstellen, Gewährleistung und Wartung

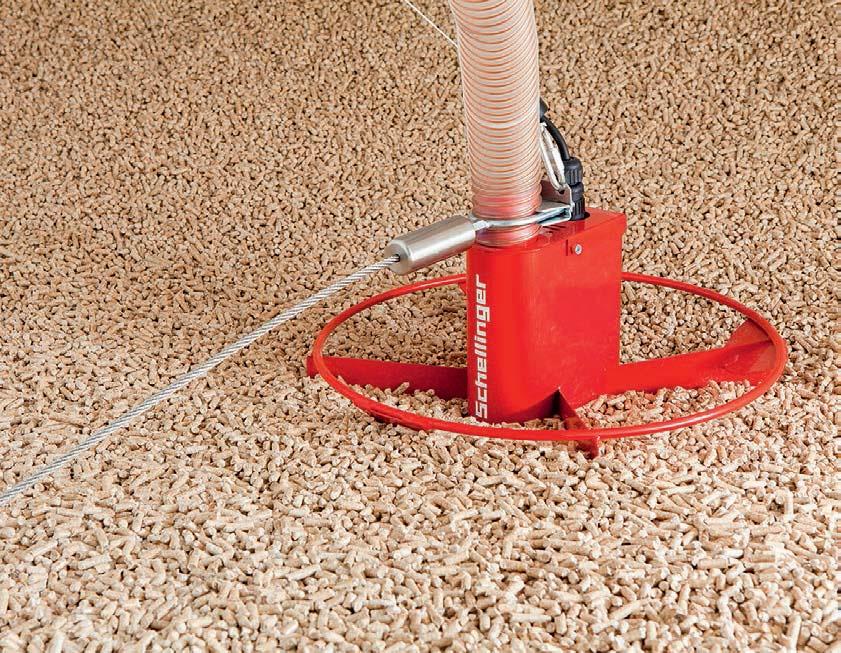

Die Verantwortlichen von Tiefb au und Heizung profitieren von den Schnittstellen, die der vorgefertigte Pelletspeicher bietet. Das begünstigt Ausführung, Objektüberwachung und Gewährleistung. Die Installation des Leerrohres zwischen der Außenwand des Heizraums und dem unter der Grünfläche eingebauten Speicherbehälter wie auch des Lüft ungsrohres vom Speicher zur Geländeoberfläche an der Gebäudeaußenwand sind Leistungen eines Tiefbauunternehmens. Die Schnittstellen für beide Rohre sind die im Betonspeicher ab Werk schon vorhandenen runden Öff nungen und Dichtungsmanschetten. Die Heizungsbauer legen von der Saugturbine ihres Pelletkessels eine Elektroleitung und die Schläuche für Saug- und Rückluft durch das in der Außenwand des Gebäudes beginnende Leerrohr zum unterirdischen Speicherbehälter und befestigen diese an der dort angebrachten Adapterplatte. Damit ist die automatische Pelletentnahme betriebsbereit, denn im Speicher war der mitgelieferte Saugroboter „Maulwurf“ bis zu dieser Adapterplatte ab Herstellerwerk bereits vormontiert.

Wichtig für die Betriebssicherheit ist die in DIN EN ISO 20023 geforderte Wartung. Demnach sollte nach fünf Lieferungen bzw. alle zwei Jahre das Lager vollständig entleert und von Feinanteilen gereinigt werden. Dafür haben manche Pelletlieferanten die entsprechende technische Ausrüstung.

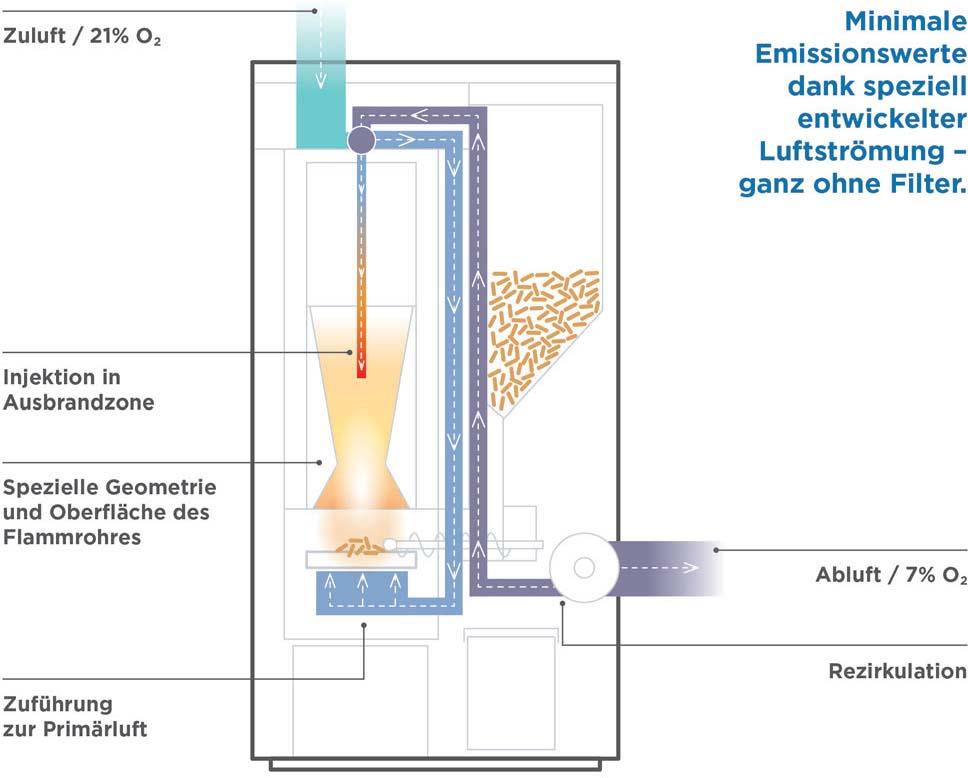

Luftreinhaltung ohne Feinstaub-Filter

Während einige Holzheizsysteme Elek trofilter zur Reduktion von Staubemissionen einsetzen, kann die Pelletverfeuerung im Vereinsheim des SSC Donaueschingen mit eff ektiven und einfachen Maßnahmen den Feinstaub nahezu komplett vermeiden. Die Besonderheit ist zum einen die spezielle Verbrennungstechnik des Brennwertkessels, die eine Flammenbildung unterdrückt, und zum anderen die unterteilte Rückführung des Verfeuerungsabgases in die Primärluft sowie in die Hochtemperatur-Ausbrandzone. Übrig bleibt nur Wärme und gereinigtes Abgas. Ein Pelletkessel mit dieser „ZeroFlame“-Technik stößt im Jahresmittel nur rund ein Zehntel dessen aus, was der Reifenabrieb eines durchschnittlichen PKWs verursacht [7]. „Der 9-stündige Lastzyklustest, der Start-, Stopp- und modulierende Phasen berücksichtigt, simuliert den Heizungsbetrieb über ein ganzes Jahr. Auch bei sich verändernder, sogenannter dynamischer Leistungsabnahme bleibt der durchschnittliche Emissionswert unseres ZeroFlame-Heizkessels deutlich unter der zulässigen Messunsicherheit bei Praxismessungen“, sagt Lothar Tomaschko, geschäftsführender Gesellschafter in der ÖkoFEN-Deutschlandzentrale.

Höherer Wirkungsgrad, sinkende Heizkosten

Wer beim Heizungstausch in Bestandsgebäuden einen Heizkessel mit geringen Feinstaubwerten installieren lässt, kann zusätzlich zu mehreren Fördersätzen und Boni auch noch den staatlichen Emissionsminderungs-Zuschlag von 2500 Euro beantragen. Dafür sind höchstens 2,5 mg Staub pro m³ Abgas zulässig. Der hier beschriebene „Pellematic Condens“ liegt bei lediglich 0,5 mg/m3 bei einer Nennlast von 10 kW und bei durchschnittlich 2,0 mg/m3 bezogen auf 13 % O2 im Lastzyklustest [7]. Im Vergleich zu Standard-Pelletkesseln holt die im SSC-Vereinsheim installierte Brennwertvariante laut Produktinformation im Idealfall 16,3 % mehr Wärme aus Abgas und kondensiertem Wasserdampf. Daraus resultiert eine nennenswerte Umweltentlastung und für die Betreiber bis zu 15 % Heizkostenersparnis – in der Fußballsprache des SSC Donaueschingen ist dieser Heizkessel ein Kandidat für den Champions-League-Pokal der Holzheizsysteme.

Autor: Klaus W. König, Architekt, Fachjournalist und Buchautor, speziell zur wasserorientierten Stadtplanung und zur energiesparenden Bautechnik

Literatur:

[1] Klima und Umwelt. Deutsches Pelletinstitut (DEPI), Berlin. https://www.depi.de/klima-und-umwelt

[2] Förderfibel des deutschen Pelletinstituts (DEPI): https://depi.de/foerderprogramme

[3] Unser Wald der Zukunft. Februar 2024. Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI), Berlin.

[4] Lagebericht 2023. Holzbau Deutschland. Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V., Berlin. Stand Juni 2023. https://www.holzbau-deutschland.de/fileadmin/user_upload/eingebundene_Downloads/Lagebericht_2023_mit_Statistiken.pdf

[5] König, Klaus W.: Pilotprojekt mit optimierter Verdunstungsrate. In: Bundesbaublatt, Stadt- und Quartiersentwicklung. Ausgabe 1-2, 2024. Bauverlag Gütersloh. https://www.bundesbaublatt.de/artikel/pilotprojekt-mit-optimierter-verdunstungsrate-4056329.html

[6] Nationales Luftreinhalteprogramm. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), Berlin. Entwurf Stand 07. Juni 2023. https://www.bmuv.de/gesetz/nationales-luftreinhalteprogramm

[7] ZeroFlame Technology. Feuer neu erfunden. Produktinformation ÖkoFEN Forschungs-& Entwicklungs Ges.m.b.H. A-4133 Niederkappel. https://www.oekofen.com/de-de/zeroflame/

[8] Planerhandbuch Neue Energien. Unterirdische Lagersysteme für Pellets und Biomasse. Ausgabe 2024/2025. Mall GmbH Donaueschingen. https://www.mall.info/produkte/neue-energien/pelletspeicher/

Normgerechte Lüftung des Holzpelletlagers

Der in Donaueschingen eingebaute Betonbehälter verfügt über eine Lüftungsleitung DN 100, die zur Gebäudewand hin verlegt wurde und dort ca. einen Meter über Gelände mit einer schlagregensicheren Haube abgedeckt ist. Dies entspricht den Vorgaben der VDI-Richtlinie 3464. Laut Technischer Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 900, auf die in DIN EN ISO 20023 verwiesen wird, ist in Deutschland ein kurzzeitiges Betreten unterirdischer Pelletspeicher bzw. Erdlager bis zu 15 Minuten in Anwesenheit einer eingewiesenen zweiten Person erlaubt, wenn die CO-Konzentration im Lager unter 60 ppm beträgt. Ein CO-Warngerät muss eingeschaltet am Körper getragen werden.

Ein längerer Aufenthalt im Lager ist nur zulässig, wenn die CO-Konzentration unter 20 ppm liegt. Warngeräte sollen nicht stationär im Lagerraum bzw. Lagerbehälter angebracht sein, da die im Holz enthaltenen Terpene ebenso wie Druckschwankungen und Staub/Feinanteile die CO-Sensoren auf Dauer schädigen. Um die Verantwortlichen des Objekts von derlei Gefahren und Vorkehrungen zu entlasten, kann die während des Betriebs turnusmäßig fällige Wartung in die Ausschreibung zur Lieferung des unterirdischen Beton-Pelletspeichers einbezogen werden. Dann kümmert sich der Hersteller in Absprache mit dem Pelletlieferanten darum und sorgt unter anderem dafür, dass vor einer erneuten Befüllung der Speicher leergesaugt, gereinigt und inspiziert wird.

Quelle: Planerhandbuch der Mall GmbH

Finanzielle Förderung: Emissionsminderungs-Zuschlag

Beim Heizungstausch in Bestandsgebäuden gibt es gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 2500 Euro extra für die Installation einer Holzheizungsanlage, die höchstens 2,5 mg Staub pro m³ Abgas emittiert. Dieser Zuschlag kommt unabhängig vom Fördersatz hinzu, wird vom Höchstfördersatz also ggf. nicht gekappt. Bei welchen Anlagen der Zuschlag gezahlt wird, ist der Liste der förderfähigen Holzheizungsanlagen zu entnehmen.

Der Fördersatz wird immer auf die förderfähigen Kosten bezogen (Bruttokosten einschließlich MwSt). Dabei gelten Höchstbeträge, die gefördert werden können. Werden ergänzend Förderprogramme von Ländern oder Kommunen genutzt, wird der Gesamtfördersatz bei 60 % gedeckelt (nur bei kommunalen Antragstellern 90 %).

Quelle: Förderfibel des Deutschen Pelletinstituts (DEPI)