Heizungstausch allein genügt nicht

Beim Einbau einer Wärmepumpe sollten Bestandsanlagen systematisch nachgeplant werden

Auch im Altbau wird die Wärmepumpe perspektivisch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Um einen effizienten Betrieb zu garantieren, genügt es jedoch nicht, das jeweilige Wärmepumpenmodell bedarfsgerecht zu dimensionieren. „Vielmehr sind eine systematische Nachplanung und Anpassung des gesamten Wärmeverteilsystems notwendig“, sagt Bernd Scheithauer von Danfoss. Der hydraulische Abgleich als zentrale Stellschraube einer Systemoptimierung nehme hierbei eine Schlüsselrolle ein. Der Autor beschreibt in diesem Beitrag die systematische Vorgehensweise und stellt die Lösungen von Danfoss vor.

Dass Wärmepumpen perspektivisch auch im Bestand zu den dominierenden Heizsystemen gehören werden, steht spätestens seit Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) fest. Auch die attraktive KfW-Förderung, die inzwischen sowohl Eigenheimbesitzer als auch Privateigentümer bzw. Eigentümergemeinschaften von Mehrfamilienhäusern beantragen können, spricht für einen zügigen Heizungstausch. Mit dem flächendeckenden Einbau von Wärmepumpen sind die Herausforderungen der Wärmewende allerdings mitnichten gemeistert – auch wenn in der öffentlichen Debatte bisweilen genau dieser Eindruck entsteht. Denn Fakt ist: Der Einbau eines neuen Wärmeerzeugers allein greift zu kurz. Vielmehr sollte beim Heizungstausch die Reduktion der Heizlast und damit des Energieverbrauchs des Gebäudes sowie eine effiziente Energieverteilung oberste Priorität haben. Dazu bedarf es einer systematischen Nachplanung des gesamten Heizungssystems. Warum diese unerlässlich ist und wie sie ablaufen sollte, wird im Folgenden näher erläutert.

Anpassung des bestehenden Heizsystems an den neuen Wärmeerzeuger

Gerade im Bestand, wo die Wärmepumpe üblicherweise eine Öl- oder Gasheizung ersetzt, stellt die Nachplanung die Verantwortlichen vor neue Herausforderungen. Die Wahl des passenden Modells und dessen korrekte Dimensionierung anhand der Gebäudeheizlast sind hier nur der erste Schritt. Vielmehr müssen auch die Heizanlage hinter dem Wärmeerzeuger (das Verteilsystem aus Rohrleitungen, Umwälzpumpe, Armaturen und Übertragungsflächen) sowie die komplette Anlagenkonfiguration an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Dazu ist eine systematische Optimierung erforderlich, die den effizienten Betrieb des neuen Wärmeerzeugers sicherstellt, ohne dabei den Wohnkomfort zu beeinträchtigen. Wird dies versäumt, besteht die Gefahr, dass die Wärmepumpe ineffizient arbeitet und nicht die angestrebten Jahresarbeitszahlen (JAZ) erreicht. Im ungünstigsten Fall wird das Gebäude nicht ausreichend warm und es drohen sogar höhere Heizkosten im Vergleich zum „alten“ Wärmeerzeuger.

Oberstes Ziel: Absenkung der Vorlauftemperaturen

Hauptziel jeder Nachplanung einer Wärmepumpen-Heizungsanlage ist die Absenkung der Vorlauftemperatur (korrekt eigentlich: der Übertemperatur, d.h. der Temperaturdifferenz zwischen der mittleren Temperatur des Heizmediums und der Raumtemperatur). Anders als bei Öl- und Gaskesseln, bei denen zumeist unnötig hohe Vorlauftemperaturen angesetzt werden und eine Überhitzung des Gebäudes durch Regelungseinheiten wie Thermostatventile verhindert wird, muss beim Einsatz einer Wärmepumpe von Grund auf anders vorgegangen werden. Denn hier gilt grundsätzlich, dass die Wärmepumpe umso energieeffizienter arbeitet, je geringer die Temperaturdifferenz zwischen der Umweltwärmequelle – Luft, Grundwasser oder Erdreich – und der Vorlauftemperatur des Heizungssystems ist. Vorlauftemperaturen von 65°C und mehr, wie bei fossilen Heizungen mit Heizkörpern im Bestand üblich, sind bei Wärmepumpen in aller Regel nicht zielführend. Um eine möglichst hohe JAZ zu erreichen, sollte vielmehr eine Vorlauftemperatur von 40 bis 50°C in angestrebt werden. Die besten Voraussetzungen dafür bieten Fußbodenheizungen, die aufgrund ihrer großen Übertragungsfläche mit niedrigeren Vorlauftemperaturen auskommen als Heizkörper. Aber auch bei Systemen mit Heizkörpern müssen die Temperaturen mindestens unter die 55°C-Schwelle gesenkt werden.

Schlüsselmaßnahme: Hydraulischer Abgleich

Eine wichtige Stellschraube bei einer solchen Temperaturabsenkung ist der hydraulische Abgleich der Heizanlage, da er die Grundvoraussetzung für die effizienzoptimierte Anpassung des nachgelagerten Systems an den neuen Wärmeerzeuger schafft: Er regelt die Massenströme, sorgt so für eine bedarfsgerechte Verteilung des Heizwassers und ermöglicht dadurch eine optimale Nutzung der verfügbaren Wärmeenergie. Dadurch kann die angestrebte Raumtemperatur mit niedrigeren Vorlauftemperaturen erreicht werden als zuvor.

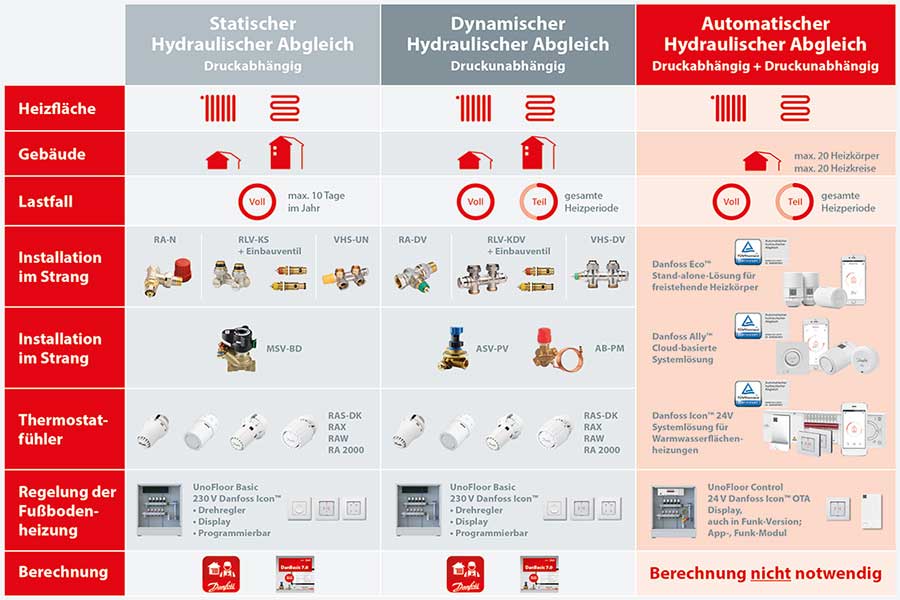

Die besten Ergebnisse liefert hier stets ein „dynamischer“ hydraulischer Abgleich nach Verfahren B gemäß VdZ-Bestätigungsformular. Er steht in Einklang mit den BEG-Förderrichtlinien auf Basis der vereinfachten raumweisen Heizlast und gewährleistet durch den Einsatz druckunabhängiger Armaturen auch im Teillastfall eine bedarfsadäquate Wärmeverteilung. Kostenlose Softwaretools wie DanBasic 8 von Danfoss bieten nicht nur umfassende Unterstützung bei Berechnung, Armaturenauswahl und Dokumentation, sondern ermöglichen auch die zügige Umsetzung aller Schritte – von der Anlagenplanung über die Systemoptimierung bis zur Einstellung der Ventile. Ursprünglich primär für die Planung von Heizanlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern konzipiert, können Tools wie DanBasic 8 auch die Nachplanung von Bestandsanlagen in Mehrfamilienhäusern unterstützen, sofern vereinfachte Rechenwege und geeignete Armaturen gewählt werden.

Raumweise Heizlastermittlung

Nicht minder wichtig ist indessen eine strukturierte Vorgehensweise, beginnend mit der Ermittlung der vereinfachten, raumweisen Heizlast. Diese hängt nicht zuletzt von Faktoren wie der Anzahl der Außenwände oder Fenster ab und kann deshalb selbst bei identischen Raummaßen stark variieren. Daher müssen die Transmissionsverluste errechnet werden – was sich allerdings zuweilen schwierig gestaltet, da die U-Werte älterer Bauteile oftmals unbekannt sind. Auch hierbei unterstützt die DanBasic 8 Software, indem sie näherungsweise Vorgaben der U-Werte nach Baualter und Isolierung liefert.

Unbedingt zu berücksichtigen sind ferner neue Fenster oder – falls vorhanden – eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. In Mehrfamilienhäusern, wo sich architektonische Grundrisse im Regelfall etagenweise wiederholen, können die jeweiligen Berechnungen durch die Definition von Raumtypen vereinfacht werden. Rohrnetzdaten hingegen fallen vor allem bei kleineren Gebäuden kaum ins Gewicht. Auch bei Mehrfamilienhäusern sind sie zu vernachlässigen, sofern eine Zonierung der Gebäude (inkl. Einbau druckunabhängiger Armaturen) vorgenommen wird.

Heizflächen nachrechnen und kritische Heizkörper ermitteln

Im Anschluss an die raumweise Heizlastermittlung wird die Heizleistung jedes Heizkörpers (mit vorgegebener Übertemperatur von 70/55°C) der Heizlast des jeweiligen Raums bzw. Raumtyps gegenübergestellt, um die Überdimensionierungsfaktoren zu ermitteln. Dieser Schritt ist mit Blick auf die folgende Berechnung der maximal notwendigen Übertemperatur der vorhandenen Heizkörper unerlässlich. Mit Systemspreizungen zwischen 8 und 25 K (in Abhängigkeit vom neuen Wärmeerzeuger mit bzw. ohne Pufferspeicher) kann nun recht einfach über den Heizkörperüberdimensionierungsfaktor jener Heizkörper ermittelt werden, der die „Absenkgrenze“ nach unten vorgibt. Mithilfe dieses Faktors lässt sich zudem auch feststellen, ob es eventuell Heizkörper gibt, die mit den neuen Gegebenheiten nicht Schritt halten können und deshalb ausgetauscht werden sollten.

Massenströme und Systemeinstellungen berechnen

Sind Heizlast und Heizkörperleistung bestimmt, werden per Berechnungssoftware die realen Massenströme und Rücklauftemperaturen ermittelt. Bei Mehrfamilienhäusern empfiehlt sich hier der Zwischenschritt, die Heizanlage durch Installation von Differenzdruckregelern vor den einzelnen Strängen in mehrere kleinere Zonen (Verbrauchseinheiten) zu unterteilen, die hydraulisch voneinander unabhängig sind. Diese Zonierung erleichtert die Durchführung des hydraulischen Abgleichs deutlich, da jede Zone für sich hydraulisch reguliert wird. Anschließend können über eine Druckoptimierung die Differenzdrücke über den Thermostatventilen abgesenkt und somit die Voreinstellwerte optimiert werden. Dies führt in der Praxis zu einer weitaus besseren Regelgüte und damit Fremdwärmenutzung. Auf dieser Basis erfolgt dann die endgültige Parametrisierung von Thermostatventilen, Differenzdruckreglern und Umwälzpumpe. So kann etwa nach Optimierung der Massenströme die Pumpenförderhöhe oftmals noch reduziert werden.

Feinjustierung per Automatik (temperaturbasierte Verfahren)

Letzter Schritt einer Systemoptimierung durch den hydraulischen Abgleich sollte die Feinabstimmung per Abgleichautomatik sein, wie sie beispielsweise die Heizkörperthermostate Ally und Eco 2 bieten. Sie erfassen, bei welchen Massenströmen die vorgesehene Raumtemperatur im realen Betrieb erreicht wird und optimieren die Ströme am Heizkörper automatisch permanent noch weiter – so werden die Einstellungen regelmäßig nutzerabhängig angepasst. Bei Wohneinheiten mit bis zu 20 Heizkörpern ermöglicht dies sogar einen hydraulischen Abgleich ohne vorherige Kalkulation.

Das beste und präziseste Ergebnis liefert jedoch eine Kombination aus Berechnung nach Verfahren B (inkl. druckunabhängiger Armaturen) und Feinjustierung per Automatik. Dieser temperaturbasierte hydraulische Abgleich stellt gerade im Bestand, wo Daten oft nicht vorhanden oder nicht hinreichend genau sind, eine ideale Ergänzung zu den klassischen Berechnungsverfahren dar.

Fazit

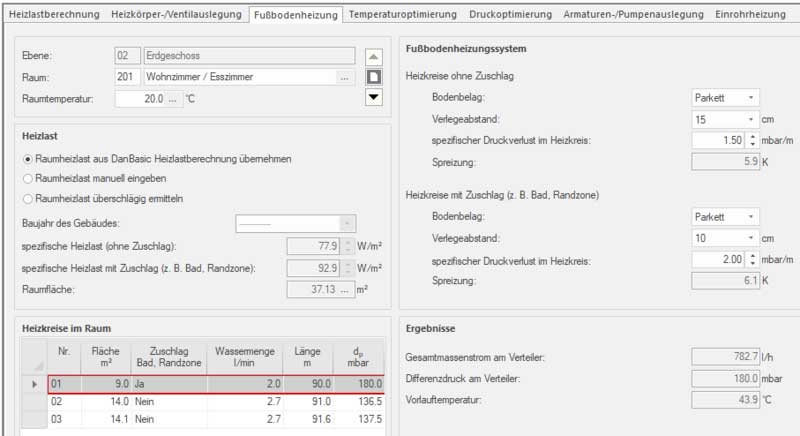

Wird die Nachplanung und Optimierung des Wärmeverteilsystems wie beschrieben umgesetzt, sind auch im Bestand beste Voraussetzungen für einen effizienzoptimierten Wärmepumpenbetrieb ohne Abstriche beim Komfort geschaffen. Jahresarbeitszahlen von über 3 oder gar 4 sind dann auch in älteren Gebäuden möglich. Noch einfacher zu erreichen sind solche Werte bei Fußbodenheizungen, die allerdings anders abgeglichen werden als Heizkörpersysteme: Wichtigste Schritte sind hier die Annahme der Verlegeabstände, die Bestimmung der Anzahl der Heizregister, die Ermittlung der Massenströme und Druckverluste je Heizregister und die Berechnung des minimal nötigen Differenzdrucks. Darüber hinaus müssen zwingend der Bodenbelag und die Verluste nach unten für die Ermittlung der minimal notwendigen Vorlauftemperatur berücksichtigt werden. Auch Verbesserungen in der Gebäudeisolierung eröffnen häufig noch weitere Spielräume für Temperaturabsenkungen. Da sich durch solche Dämmmaßnahmen die raumweise Heizlast ändert, empfiehlt sich in jedem Fall eine erneute Nachplanung, um die Energiesparpotenziale optimal auszunutzen. Die Heizung ist und bleibt ein System, dessen Stellschrauben wiederholt geprüft und nachjustiert werden müssen, um optimale Ergebnisse zu garantieren.

Autor: Bernd Scheithauer, Produktingenieur für Wärmeautomatik, Danfoss GmbH