FAQs zu Flüssiggasinstallationen Fragen und Antworten zur Planung und Installation von Flüssiggas-Heizsystemen

Mit Flüssiggas betriebene Heizungsanlagen gibt es in verschiedenen Varianten. Bei der Planung und Installation eines Flüssiggas-Heizsystems tauchen vonseiten der Planer und Handwerker immer wieder bestimmte Fragen auf. Diese sogenannten FAQs (Frequently asked Questions) sollen hier durch zwei Experten – Inspektor Alfried Fessel und Verkaufsingenieur Peter Stoll von Progas – beantwortet werden.

Dürfen Flüssiggasanlagen in Wasserschutz- bzw. Überschwemmungsgebieten aufgestellt werden?

Stoll: Die Gase Propan und Butan sowie deren Gemische sind besonders umweltvertäglich. Weil Flüssiggas ungiftig ist, sind Umweltschäden ausgeschlossen. Flüssiggasanlagen dürfen daher in Natur- und Wasserschutzgebieten, selbstverständlich auch in Überschwemmungsgebieten betrieben werden. Bei unterirdischen Behältern verhindert zusätzlich eine Auftriebssicherung eine Aufschwemmung an die Oberfläche.

Wie groß muss der Erdaushub für einen unterirdischen Behälter sein?

Fessel: Drei Behältergrößen gelten als standardisiert, sodass die hierfür notwendigen Grubenabmessungen relevant sind. Einzuplanen sind dementsprechend bei einem Volumen von 2700 l eine Länge von 3,0 m, eine Breite von 1,7 m und eine Tiefe von 1,95 m. Für ein Volumen von 4850 l ergibt sich ein Aushub von 4,8 m x 1,7 m x 1,95 m sowie für 6400 l von 6 m x 1,7 m x 1,95 m. Diesem Aspekt schließt sich unmittelbar die Frage nach der Sandmenge als Unterlage und Verfüllung der Grube an. Entsprechend den eben genannten Größen sind dies rund 7,25 m³, 11,1 m³ oder 13,5 m³.

Zu beachten gilt ebenfalls, dass der Sand steinfrei ist und eine Korngröße von 3 mm nicht überschreitet.

Für die Verfüllung ist zu beachten, dass der Sand steinfrei ist und eine Korngröße von

3 mm nicht überschreitet.

Welche Dimension muss das Leitungsrohr haben?

Stoll: Die Dimensionierung der Rohrleitungen ist grundsätzlich von drei Variablen abhängig: der Leitungslänge, der Durchflussleistung samt Druckverlust sowie dem Flüssiggas-Durchsatz in kg/h oder dem Anschlusswert des Heizgerätes in kW/h. Der individuell benötigte Rohrdurchmesser lässt sich mithilfe des Handbuchs „Technische Regeln Flüssiggas“ berechnen.

Ein Rechenbeispiel: Der Anschlusswert des Verbrauchsgerätes beträgt 18 kW, was einem Flüssiggasdurchsatz von 1,4 kg/h entspricht. Die Rohrleitungslänge inklusive der Zuschläge für Absperrhahn und Bögen beträgt 25 m. Der zulässige Druckverlust bei 50 mbar beträgt 5 %, also 2,5 mbar. Dieser Wert wird durch die ermittelte Leitungslänge (25 m) dividiert. Man erhält den zulässigen Druckverlust je Meter Rohrleitungslänge, hier 0,1 mbar/m. Aus der Tabelle im Handbuch lässt sich nun die lichte Rohrweite ablesen, hier 15 mm.

Praxistipp: Für die Bestimmung der Rohrweiten werden u. a. Rechenschieber angeboten, die auch wir über unseren Vertrieb zur Verfügung stellen.

Gibt es Unterschiede bei der Druck- und Dichtheitsprüfung von Nieder- und Mitteldruckleitungen?

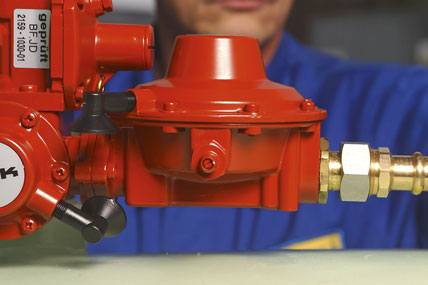

Stoll: Die Druck- und Dichtheitsprüfung der Leitungen unterscheidet sich bei Nieder- und Mitteldruckleitungen nur in Nuancen. Nach dem Schließen der Ventile am Behälterausgang und am Gebäudeeintritt wird das Dichtheitsprüfgerät bei Niederdruckleitungen am Prüfstutzen im Hausanschlusskasten angebracht. Bei Mitteldruckleitungen erfolgt die Prüfung direkt an der Leitung am Ausgang des Vordruckreglers. Prüfanleitungen, in denen jeder Schritt erläutert wird, liefern Hilfestellung und können bei führenden Versorgern wie Progas angefordert werden.

Die Dimensionierung der Rohrleitungen ist grundsätzlich von drei Variablen abhängig: der Leitungslänge, der Durchflussleistung samt Druckverlust sowie dem Flüssiggas-Durchsatz in kg/h oder dem Anschlusswert des Heizgerätes in kW/h.

Wie wird der Behälterinhalt angezeigt?

Fessel: Beim oberirdisch aufgestellten Flüssiggasbehälter befindet sich neben der Haube ein Inhaltsanzeiger, der den Inhalt in Prozenten anzeigt. Beim unterirdisch eingelagerten Behälter befindet sich der Anzeiger unter dem Domdeckel. Eine Markierung zeigt dem Kunden an, dass er bei 20 % Inhalt an eine neue Gasbestellung denken sollte. Darüber hinaus sind Fernanzeiger, die den Behälterinhalt entweder mittels elektrischer Leitung oder auch drahtlos übermitteln, erhältlich.

Wo muss die Hauptabsperrvorrichtung angebracht sein?

Fessel: Die Hauptabsperrvorrichtung muss unmittelbar vor oder unmittelbar nach der Einführung der Leitung in das Gebäude angebracht werden. Bei erdgedeckten Leitungen ist zusätzlich ein Isolierstück nötig.

In nicht gesicherten Regler-Atmungsöffnungen können sich z. B. Schlupfwespen einnisten und so den Druckausgleich blockieren. Ratsam ist hier der Einbau eines Filters zur Prävention.

Welche Ursachen kann ein Ausfall der Heizung haben?

Stoll: Ein sensibles Absperrventil im Regler sorgt für die Sicherheit beim Betrieb einer mit Flüssiggas betriebenen Anlage. Selten sorgen aber auch Bagatellen, die sich einfach vermeiden lassen, für ein Abschalten des Sicherheitsabsperrventils (SAV). So können sich z. B. bei nicht gesicherten Regler-Atmungsöffnungen Schlupfwespen in die wenige Millimeter große Öffnung des SAV einnisten und so den Druckausgleich blockieren. Ratsam ist hier der Einbau eines Filters zur Prävention.

Findet bei oberirdisch verlegten Leitungen keine Entnahme statt, können warme Temperaturen dazu führen, dass das SAV schließt, weil sich das in den Rohren befindliche Gas ausdehnt und der Innendruck ansteigt.

Um dies zu verhindern, hilft oft bereits ein Schutzanstrich, der die Leitung vor zu hoher Erwärmung bewahrt.

Sie haben Fragen?

Bei Fragen hinsichtlich der Planung und Installation einer mit Flüssiggas betriebenen Heizungsanlage sind Alfried Fessel, Peter Stoll sowie weitere Experten aus dem Hause Progas unter info@progas.de erreichbar.