Dezentrales Pumpensystem „Wilo-Geniax“TÜV-zertifizierte Heizenergie- und Stromeinsparungen

Die Ergebnisse einer aktuellen Langzeit-Vergleichsmessung zum Dezentralen Pumpensystem „Wilo-Geniax“ präsentierten das Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP und die Wilo SE im Rahmen einer Pressekonferenz auf der IFH/Intherm 2010 in Nürnberg. Zentrale Aussage ist, dass sich in einem Einfamilienhaus mit „Wilo-Geniax“ 20 % Heizenergieeinsparung und 50 % Stromeinsparung beim Pumpenbetrieb im Vergleich zu einem identischen Haus mit hydraulisch abgeglichenen Thermostatventilen erzielen lassen.

Die Ergebnisse einer aktuellen Langzeit-Vergleichsmessung zum Dezentralen Pumpensystem „Wilo-Geniax“ präsentierten das Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP und die Wilo SE im Rahmen einer Pressekonferenz auf der IFH/Intherm 2010 in Nürnberg. V.r.n.l.: Jürgen Resch (Wilo), Almuth Schade (Fraunhofer IBP), Dirk Geißler (Wilo) und Volkmar Land (Wilo).

Ziel des Projekts sei gewesen, den Heizenergie- und Stromverbrauch einer mit dem dezentralen Pumpensystem „Wilo-Geniax“ ausgestatteten Heizungsanlage mit dem eines konventionellen Heizsystems mit manuellen Thermostatventilen zu vergleichen. „Dazu wurden zwei baugleiche, unbewohnte Einfamilienhäuser auf dem Freiland-Versuchsgelände des Instituts im bayerischen Holzkirchen mit zwei verschiedenen Heizsystemen während einer Heizperiode parallel untersucht“, so Dipl.-Ing. Almuth Schade vom Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP, die die vergleichende messtechnische Untersuchung zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 10. Januar 2010 mit koordiniert hatte.

Die Vergleichsmessung bezog sich auf die Verbräuche für die Beheizung der Erdgeschosse, die jeweils sechs Räume auf einer Grundfläche von 82 m² umfassen. In beiden Häusern kamen dabei Gas-Zentralheizungen mit baugleichen Wärmeerzeugern zum Einsatz. Bei dem mit Geniax ausgestatteten Haus wiesen die Plattenheizkörper jeweils am Rücklauf Miniaturpumpen auf, die über den „Geniax“-Server und in der Nähe installierte Pumpenelektroniken anhand eines laufenden Abgleichs der Soll- mit der Ist-Temperatur geregelt wurden. Demgegenüber wurden im Referenzhaus manuell einstellbare Thermostatventile mit 1K-Reglern verwendet. „Die konventionelle Heizungsanlage im Referenzhaus wurde durch eine neutrale Fachfirma installiert und in Betrieb genommen, hierbei wurde auch ein hydraulischer Abgleich des Gesamtsystems vorgenommen“, hob Schade hervor.

Im Rahmen der Langzeit-Vergleichsmessungen wurden zwei baugleiche, unbewohnte Einfamilienhäuser auf dem Freiland-Versuchsgelände des Instituts im bayerischen Holzkirchen mit zwei verschiedenen Heizsystemen während einer Heizperiode parallel untersucht.

Exakte Simulation realer Gebäudenutzung

In beiden Häusern wurde jeweils mit identischen Versuchsaufbauten eine reale Wohnsituation für eine dreiköpfige Familie nachgestellt. Dies umfasste insbesondere auch die Simulation interner Wärmegewinne durch Personen und Haushaltsgeräte im Tagesverlauf, deren Größenordnungen nach DIN V 4108-6 berechnet wurden. Neben einer Nachtabsenkung wurden für alle Räume individuelle Solltemperaturprofile für eine zeitweise Tagabsenkung der Temperaturen während der Nichtnutzungszeiten an den Wochentagen und am Wochenende vorgegeben.

In beiden Häusern wurde jeweils mit identischen Versuchsaufbauten eine reale Wohnsituation für eine dreiköpfige Familie nachgestellt. Dies umfasste insbesondere auch die Simulation interner Wärmegewinne durch Personen und Haushaltsgeräte im Tagesverlauf, deren Größenordnungen nach DIN V 4108-6 berechnet wurden.

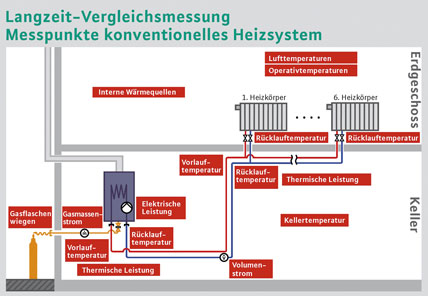

Beide Häuser wurden jeweils mit einer Gasbrennwerttherme im Keller beheizt. Als Brennstoff diente Flüssiggas (Propan), um eine höhere Messgenauigkeit sicherzustellen. Schade: „Wir haben in den beiden Versuchsgebäuden jeweils rund 35 Messsensoren installiert. Den Gasverbrauch haben wir dabei einerseits mit Gasmassenstromsensoren erfasst. Andererseits haben wir aber auch in regelmäßigen Abständen die Gasflaschen gewogen, um aus dem Gewichtsunterschied der Flaschen den Gasverbrauch zusätzlich absichern zu können.“

Für die Messung der thermischen Leistungen in den Heizkreisen habe man sehr genaue PT100-Tauchfühler in Kombination mit einem magnetoinduktiven Durchflussmesser zur Erfassung der Massenströme verwendet. Zudem wurden die Ist-Temperaturprofile der beiden Häuser verglichen. Neben den gebäudeindividuellen Verbrauchs- und Temperaturverläufen wurden auch die lokalen Klimadaten, d. h. Außentemperatur, Globalstrahlung und Windgeschwindigkeit über die Wetterstation Holzkirchen des Fraunhofer Instituts aufgezeichnet, um die Reaktionen der Heizsysteme auf die klimatischen Rahmenbedingungen bewerten zu können.

Messungen zeigen hohe Einsparungen durch „Wilo-Geniax“

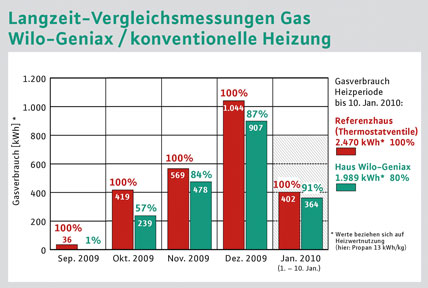

Laut Schade habe der Gesamtheizenergieverbrauch über die erste Messperiode vom Beginn der Heizsaison 2009/2010 bis 10. Januar 2010 im mit „Wilo-Geniax“ ausgestatteten Haus bei 1989 kWh gelegen, im Referenzhaus bei 2470 kWh. Dies entspreche einer Einsparung von 20 %. Dabei habe sich gezeigt, dass die tageszeitlich variierenden Solltemperaturprofile und die Nachtabsenkung durch das Wilo-System – aufgrund der Möglichkeit einer automatischen raumindividuellen Absenkung – besser abgebildet werden. „Außerdem konnten wir feststellen, dass das Geniax-System die solaren Wärmeeinträge an sonnigen Wintertagen besser nutzen kann als das Referenzsystem“, so Schade. „Und nicht zuletzt haben wir in der Übergangszeit beobachtet, dass mit dem Geniax-System erst dann geheizt wurde, wenn die Räume wirklich Bedarf anmeldeten.“

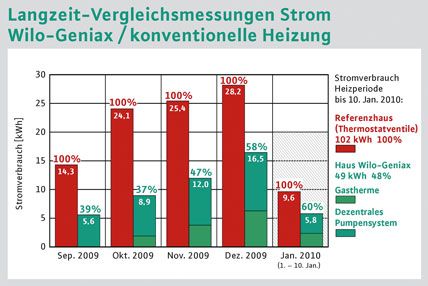

Der Gesamtstromverbrauch von der Umwälzpumpe der Gastherme und der Wärmeverteilung habe im mit „Wilo-Geniax“ ausgestatteten Haus bei 49 kWh gelegen – inklusive des Gesamtstromverbrauchs aller „Geniax“-Komponenten, d. h. neben den Miniaturpumpen auch Server, Bediengeräte etc. Im gleichen Zeitraum fielen demgegenüber im Referenzhaus 102 kWh an. Diese deutliche Stromeinsparung von über 50 % erklärte Schade damit, dass die in die Gasbrennwerttherme integrierte, ungeregelte Umwälzpumpe im Referenzhaus innerhalb des Versuchszeitraums zur Versorgung der Heizkörper fast durchgehend in Betrieb sein musste, während sie im mit dem dezentralen Pumpensystem ausgestatteten Haus nur bei Bedarf laufen konnte.

Insgesamt wurden in den beiden Versuchsgebäuden rund 35 Messsensoren installiert. Das Bild zeigt die Messpunkte im konventionellen Heizsystem.

Der Gesamtheizenergieverbrauch über die erste Messperiode lag im mit „Wilo-Geniax“ ausgestatteten Haus bei 1989 kWh, im Referenzhaus bei 2470 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von 20 %.

Der Gesamtstromverbrauch über die erste Messperiode lag im mit „Wilo-Geniax“ ausgestatteten Haus bei 49 kWh, im Referenzhaus bei 102 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von über 50 %.

Zertifikat des TÜV Rheinland

Im Rahmen der Pressekonferenz präsentierte Jürgen Resch von Wilo das Anfang März 2010 verliehene Zertifikat des TÜV Rheinland für die durch das Fraunhofer Institut für Bauphysik am Standort Holzkirchen nachgewiesenen Heizenergie- und Stromeinsparungen. „Damit werden die im Rahmen der Entwicklungs- und Pilotphase ermittelten und durch die TU Dresden im Rahmen von umfassenden Simulationen errechneten Einsparpotenziale eindrucksvoll bestätigt“, so Resch. Das TÜV-Zertifikat werde der Vermarktung des dezentralen Pumpensystems weiteren Auftrieb geben.

Umgerechnet auf das Beispiel eines neu errichteten Büro- und Schulungsgebäudes in Braunschweig mit einer beheizten Fläche von 1600 m² und Fußbodenheizung, das mit „Wilo-Geniax“ ausgestattet ist, ergebe sich ein jährliches Kosteneinsparpotenzial bei Heizung und Verteilung von fast 1900 Euro. Das dezentrale Pumpensystem erspare der Umwelt zugleich rund 6700 kg CO2, die Mehrkosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Ausstattung der Heizungsanlage werden sich in etwa sieben Jahren amortisiert haben.

Bilder: WILO SE, Dortmund / Fraunhofer IBP

www.wilo.de

www.geniax.de