Keine Sache für Do-It-Yourself-Heimwerker

Schlecht oder falsch gebaute Pelletlager schaden dem Brennstoff

Die (noch) am weitesten verbreitete Lösung des Lagerns von Holzpellets ist das individuell gefertigte Schrägboden-Pelletlager („Pelletbunkerlager“). Hier werden bei der Konstruktion teilweise hanebüchene Fehler gemacht. Der Bau gehört in die Hand von Profis.

Das grundsätzliche Problem ist, dass durch fehlerhafte Bunkerlagerkonstruktionen die Qualität der Holzpellets derart leiden kann, dass sie im Lager nicht mehr EN-plus-Qualität besitzen. Andere Probleme sind z. B. statische Probleme, unzulänglich gelöste Aufgaben hinsichtlich des Brandschutzes oder auch der Durchlüftung.

Gar nicht so einfach

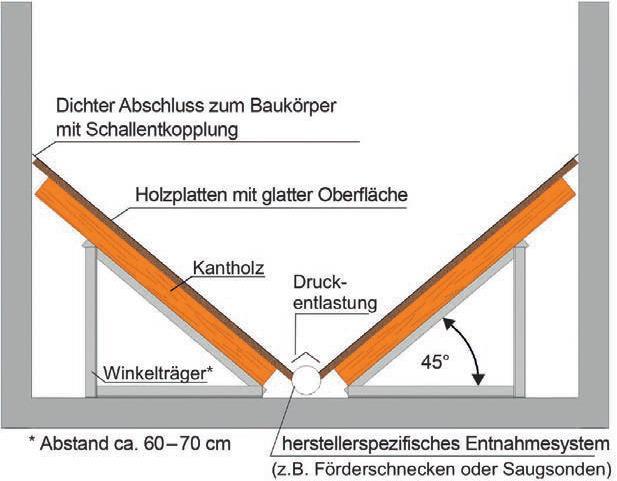

Das Schrägbodenlager ist konstruktiv gesehen vordergründig recht simpel. Es handelt sich um das Aufstellen zweier langgezogener Schrägböden in einem Raum. Im Querschnitt ergibt sich das Bild eines Dreiecks mit zwei Schenkeln, dessen Spitze nach unten weist. Dort durchläuft meist eine Förderschnecke das Lager, die die Holzpellets aus dem Lager Richtung Kessel transportiert. Die Funktion der Schrägböden ist, dass die Pellets über die Schrägen zur Schnecke rutschen. Doch der Teufel steckt im Detail: Ist der Schrägboden nicht steil genug aufgestellt, rutschen die Pellets nicht richtig nach unten nach. Ist die Oberfläche materialseitig „rauh“, wird auch hier die Förderung behindert.

Es ist vorgekommen, dass die Schnecke nicht mit einer Abdeckung versehen war, so dass es keine Druckentlastung für sie gegenüber den über ihr befindlichen Pelletmassen gab, was erstens die Förderung behindert. Zugleich reiben sich die Holzpellets, die in unmittelbarer Nähe der Förderbewegung der schraubenförmigen Bewegung der Schnecke sind, an der Schnecke ab. Das wiederum produziert Feinanteil im Pelletlager. So wird das Ganze dann kontraproduktiv: Um Feinanteil in der Ware möglichst gering zu halten, sieben Produzenten und Händler Pellets auf dem Weg bis zum Endkunden immer wieder ab. Feinanteil wird im fehlerhaft gebauten Pelletlager neu erzeugt.

Grundlagen und Empfehlungen zum Bau von Schrägbodenlagern

Die nachfolgenden Punkte entstammen der 6. Auflage „Lagerung von Holzpellets“ des DEPV/DEPI. Die komplette Broschüre gibt es zum kostenlosen Download unter www.depi.de/pelletlager.

Zu Grunde liegende Normen und Richtlinien

- VDI-Richtlinie 3464-1, Lagerung von Holzpellets beim Verbraucher

- DIN EN ISO 20023, Biogene Festbrennstoffe – Sicherheit von biogenen Festbrennstoffen – Sicherer Umgang und Lagerung von Holzpellets in häuslichen und anderen kleinen Feuerstätten

- Brandschutz- und Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslands

Fassungsvermögen

- Für kleine Pelletheizungen im Ein-,Zwei- und kleinen Mehrfamilienhaus sollte das Lager so ausgelegt werden, dass es mindestens einen kompletten Jahresbedarf an Pellets fasst. Damit wird die Anzahl der Anlieferungen reduziert. 2 t Fassungsvermögen sollten für die Belieferung mit einem Silofahrzeug nicht unterschritten werden. In solchen Fällen ist es empfehlenswert, stattdessen auf Sackware zurückzugreifen.

Faustformel Lagervolumen

- Das Lagervolumen eines Schrägbodenlagers in Tonnen (t) entspricht bei normaler Raumhöhe von 2,2 m ca. der Grundfläche (m2) des Raumes.

Schrägbodenkonstruktion

- Damit die Pellets zur besseren Entleerung nachrutschen, sollte der Winkel des Schrägbodens vorzugsweise 45° betragen. Kleinere Winkel zwischen 35 und 45° sind nur geeignet, wenn die Oberfläche eine geringe Reibung aufweist und besonders glatt ist. In der Praxis haben sich Siebdruckplatten und Schrägen mit glatten Laminatauflagen bewährt. Einfache Spanplatten und OSB-Platten sind nur für den Unterbau geeignet, nicht aber als Oberflächenmaterial.

Schutz vor Feuchte

- Pellets sind hygroskopisch. D. h., sie nehmen in Umgebung feuchter Wände Wasser auf, wodurch sie aufquellen und unbrauchbar werden. Das Pelletlager muss ganzjährig trocken bleiben.

Belüftung

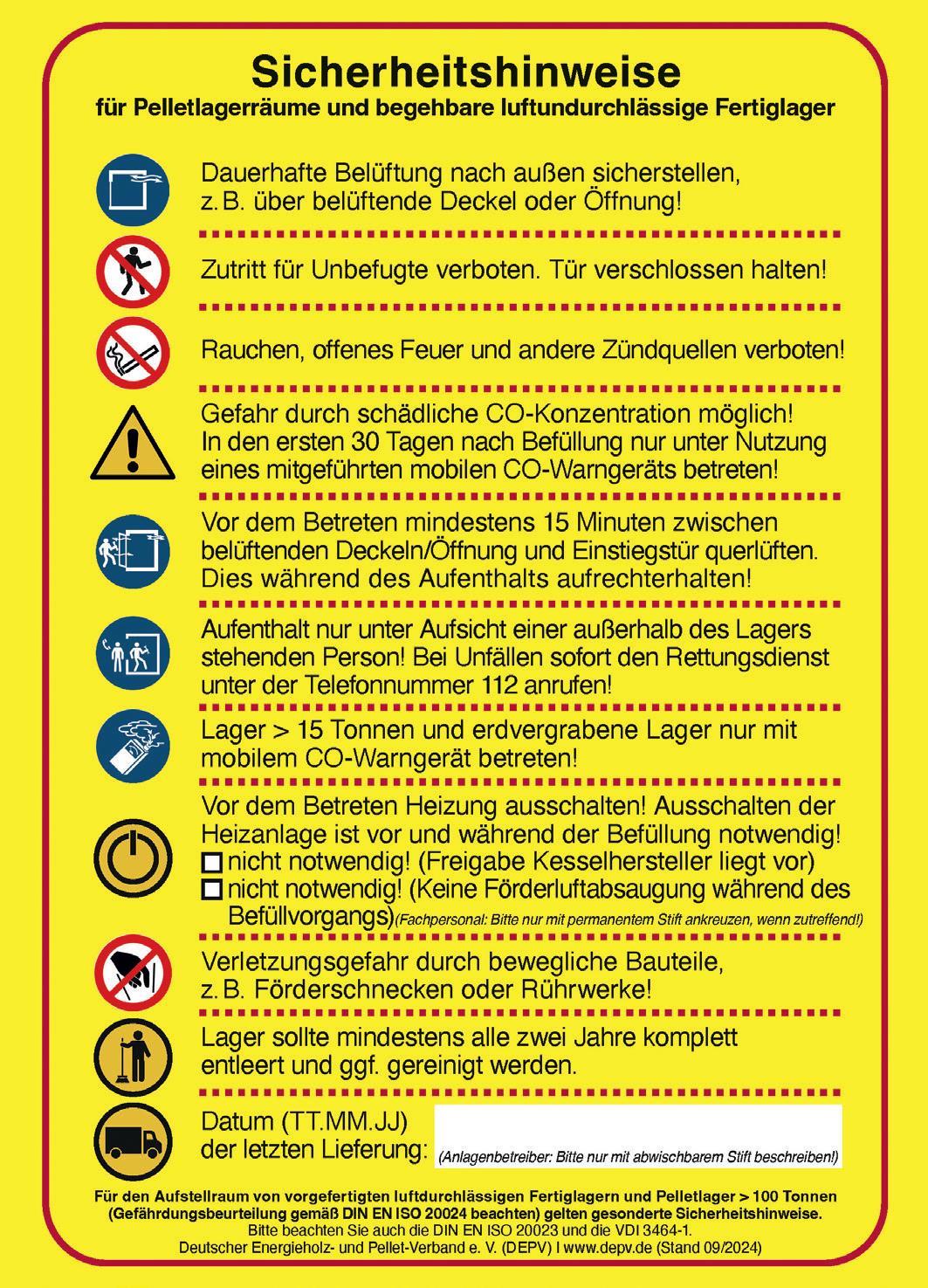

Pellets können Eigengeruch entwickeln. Flüchtige organische Verbindungen (VOC), z. B. Terpene, die für einen „chemischen“, terpentinartigen Geruch verantwortlich sein können. Holzpellets können Kohlenmonoxid (CO2) ausgasen. An sich ist die Autooxidation von Fettsäuren, die dies bewirkt, ein natürlicher Vorgang, der im geschlossenen Pelletbunker jedoch problematisch werden kann. Deshalb muss es ein Belüftungssystem geben.

- Die Belüftung kann konform der DIN EN ISO 20023 und VDI 3464-1 im DEPI-Lagerkonfigurator bemessen werden: www.depi.de/lagerkonfigurator

- Für kleine Pelletlager empfiehlt der DEPV eine Deckellüftung am Befüllstutzen.

Brandschutz

- Es muss ausgeschlossen werden, dass Glut oder Rauchgase aus dem Kessel über das Fördersystem ins Lager gelangen. Hierfür ist die Heizungsanlage mit Sicherheitssystemen auszustatten, etwa Zellradschleuse oder Brandschutzklappe.

Last but not least weist die Broschüre auf einen simplen, aber nicht zu unterschätzenden Umstand hin: Die Erstbefüllung des Lagers ist die letzte Gelegenheit zur Prüfung der Lagergestaltung und -zugänglichkeit auf Funktionalität und Sicherheit.

Zusammenhänge sehen

Einer der harmloseren Fehler beim Bau eines Schrägbodenlagers ist, die Befüllstutzen für die Betankung schwer zugänglich anzubringen. Falsch ist auch, Wickelfalzrohre auf der letzten Strecke als Leitung vom Befüllstutzen bis ins Lager zu verwenden. Die vielen Falze im Rohrinneren machen die letzten Meter für Pellets zu einem sie aufreibenden Hürdenlauf. Man sollte einfach bedenken, dass sich etwa 200 kg Holzpellets pro Minute durch die enge Leitung ins Lager drängeln.

Jedes selbstgebaute Pelletlager muss über eine Prallschutzmatte verfügen. Als Mattenmaterial bieten sich HDPE-,EPDM-Folien oder abriebfeste Gummimatten an. Ihre Funktion ist, die in das Pelletlager hinein fliegenden Pellets von Tempo 60 auf Tempo Null abzubremsen. Wenn sie vergessen wird, prallen die frisch ankommenden Pellets gleich gegen die Wand und zerplatzen.

Ein ganz anderes, nicht zu unterschätzendes Problem in diesem Zusammenhang ist: In den Köpfen potenzieller Kunden setzt sich nicht das Wickelfalzrohr fest, das besser im Lüftungsbau, nicht aber beim Bau des Pelletlagers als Leitung hätte verwendet werden dürfen, sondern dass das Heizen mit Holzpellets störanfällig oder scheinbar nur kompliziert ist. Für alle anderen Fehler gilt das auch, z. B. Schallentkoppelung, Feuchteausschluss oder die Statik des Lagers an sich, das den entsprechenden Druck aushalten muss. Wenn man das alles betrachtet, dann ist in diesem Licht der Bau eines Schrägboden lagers am Ende alles andere als simpel. Die Akteure, die auf das Pelletlager eines Kunden ein Auge werfen können und sollen, sind die Installateure, versierte Tischler und Schreiner sowie Pellethändler und gegebenenfalls auch die Kesselhersteller, die auf eine Endabnahme der gesamten Anlage bestehen.

Lagerraumbroschüre des DEPV/DEPI

Der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) und sein Tochterunternehmen DEPI bringen seit Jahren eine Lagerraumbroschüre heraus, in der ein Großteil des Seitenumfangs dem Bau von Schrägbodenlagern gewidmet ist. Sie liefert detailliert Maße, Vorgaben und Tipps zum Lagerbau. Die 56-seitige Broschüre „Lagerung von Holzpellets“ kann als PDF kostenlos unter www.depi.de/pelletlager herunter geladen werden. Anfang dieses Jahres kam die 6., komplett überarbeitete Auflage heraus. Aufgrund der Komplexität des Sachverhalts empfiehlt der DEPV ausdrücklich, Fachleute bei der Planung und Errichtung von Pelletlagern hinzuzuziehen. Denn es ist alles andere als einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte, ein Schrägbodenlager selbst zu bauen. Im Infokasten haben wir wesentliche Punkte, die es beim Bau eines solchen Lagers zu beachten gilt, zusammengestellt. Die Infos entstammen der Lagerraumbroschüre des DEPV/DEPI, die als Grundlagenwerk zu diesem Th ema derzeit einzigartig ist.

Die Alternative: Fertiglager

Nicht nur, wer sich vor dem Bau eines eigenen Schrägbodenlagers scheut, sondern aufgrund der Komplexität grundsätzlich bietet sich als Alternative der Kauf eines Fertiglagers an. Im Grunde genommen ist das mehr und mehr auch zu empfehlen. Der Markt hat ein großes Angebot an vorgefertigten Pelletlagersystemen hervorgebracht. Es gibt Gewebesilos, Silos aus Metall oder Kunststoff, Flachbodensilos, Hubsilos und außerdem Erdtanks, die speziell für die Lagerung von Pellets konstruiert sind. Das große Plus der Silos ist, dass sie sich schnell aufb auen lassen. Frühere Argumente, dass sie, auf die Grundfläche bezogen im Vergleich zu Schrägbodenlagern den Raum nicht gut ausnutzen oder dass sie teurer wären, müssen heute differenzierter gesehen werden. Die Lagerraum-Broschüre des DEPV/DEPI liefert auch zu diesem Th ema eine sehr gute Übersicht, welche Fertig-Varianten es am Markt gibt.

Autor: Dittmar Koop