Wärmeversorgungskonzepte der Zukunft

Die Energieeinsparverordnung verschärft ab 1. Januar 2016 den Jahresprimärenergiebedarf. Das hat Auswirkungen auf die Anlagentechnik

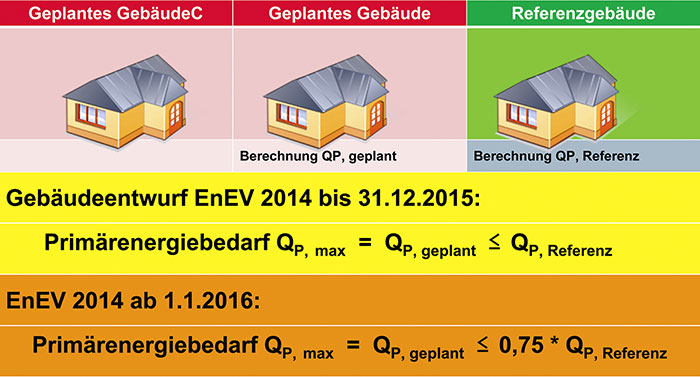

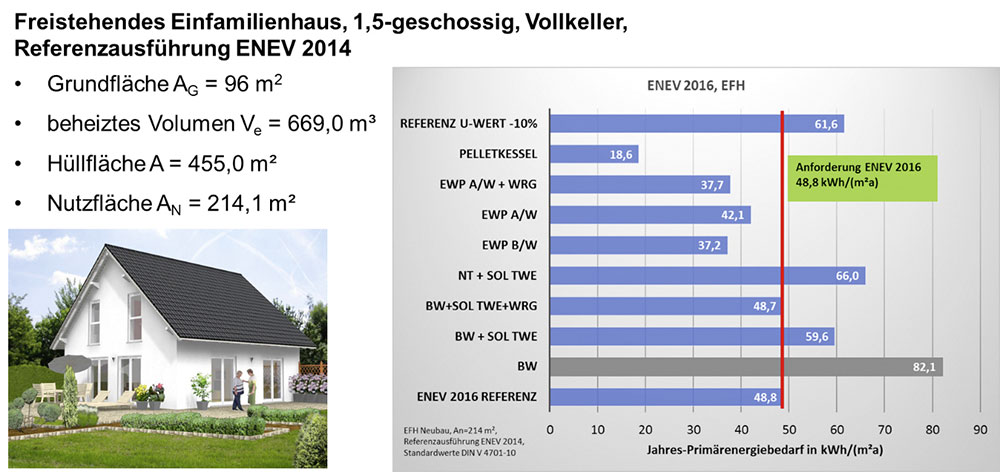

Die Hauptanforderungsgröße der EnEV liegt im Jahresprimärenergiebedarf und orientiert sich an einem Referenzgebäude. Ab dem 1. Januar 2016 wird er um 25 % gesenkt.

Die Bundesregierung beschreibt mit dem „Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“ vom 28. September 2010 Leitlinien und Ziele für eine zukünftige Energieversorgung unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele durch eine Minderung der Treibhausgasemissionen. Die wesentlichen Faktoren sind die Erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz, die auch auf eine Strategie für eine energetische Gebäudesanierung und energieeffizientes Bauen übertragen werden.

Dahinter verbergen sich die Ziele eines energieeffizienten Gebäudebestands bis 2050 und der Standard „klimaneutrales Gebäude“ oder Niedrigstenergiegebäude bis 2020. Das Instrumentarium hierfür ist in der EnEV (Energieeinsparverordnung), der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden, beschrieben. Mit der Energieeinsparverordnung werden auch die europäischen Ziele auf nationaler Ebene berücksichtigt. Die EnEV wird flankiert von den Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) mit dem verpflichtenden Einsatz von Erneuerbaren Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden. Wärmeversorgungskonzepte in Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden lassen sich folglich nur umsetzen, wenn sie den Anforderungen des EEWärmeG und der EnEV gerecht werden.

Am 1. Mai 2014 ist die EnEV 2014 in Kraft getreten, die Verschärfungen der Anforderungen werden wirksam ab 1. Januar 2016. Die EnEV 2014 basiert auf der EnEV 2009 und behält die primärenergetische Bewertung von Gebäuden bei. Der maximal zulässige Jahres-Primärenergiebedarf eines Gebäudes darf den eines Referenzgebäudes mit Referenzwärmeschutz und Referenzanlagentechnik nicht überschreiten.

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)

Neben der EnEV ist das EEWärmeG zu berücksichtigen. In neu zu errichtende Gebäude muss mit einem bestimmten Anteil Erneuerbarer Energien der Wärmebedarf erzeugt werden. Als Ersatzmaßnahmen können auch andere klimaschonende Maßnahmen ergriffen werden. Die Nutzungspflicht für Erneuerbare Energie im Neubau gilt als erfüllt, wenn festgelegte Anteile zur Deckung des Energiebedarfs durch Solarenergie, durch Biogas (und KWK), durch feste oder flüssige Biomasse, Geothermie oder Umweltwärme gedeckt wird. Das EEWärmeG lässt hierfür auch Ersatzmaßnahmen zu. Dazu zählen Abwärmenutzung, KWK-Anlagen, Unterschreitung der EnEV-Anforderungen, Nutzung von Nah- und Fernwärme oder Kombinationen daraus.

Das EEWärmeG gilt auf Bundesebene – mit Ausnahme von öffentlichen Gebäuden – nicht für Bestandsgebäude. Baden-Württemberg hat das Gesetz auf Landesebene verschärft und das EWärmeG am 1. Julie dieses Jahres in Kraft gesetzt. Das Gesetz findet Anwendung für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude und verpflichtet die Eigentümer, energieeinsparende Maßnahmen durchzuführen, wenn sie die Heizungsanlage austauschen.

Energieeinsparverordnung (EnEV)

Auf den Gebäudesektor entfallen ca. 40 % des Energieverbrauchs und rund 30 % der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Die Einsparung von Energie in diesem Bereich bietet daher ein enormes Potenzial, um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten zu verringern. Die energetischen Anforderungen an Gebäude werden in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt. Sie gilt für fast alle Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden. Ihre Vorgaben beziehen sich neben der Heizungs- und Klimatechnik vor allem auf den Wärmedämmstandard des Gebäudes. Die Energieeinsparverordnung regelt gesetzliche Mindestanforderungen für die energetische Gestaltung von Gebäuden, Räumen oder Gebäudeteilen.

Die Hauptanforderungsgröße der EnEV findet sich im Jahresprimärenergiebedarf, also der Einbezug der vorgelagerten Prozessketten des jeweiligen Endenergieträgers. Die Umrechnung von Endenergiebedarf auf Primärenergiebedarf erfolgt über den nicht erneuerbaren Anteil an der jeweiligen genutzten Primärenergie, festgelegt in der DIN V 18 599 und in der EnEV. Die Berechnung ist nach dem Monatsbilanzverfahren der DIN V 18 599 durchzuführen.

Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung den Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung nach Werten der EnEV nicht überschreitet. Bei Nichtwohngebäuden darf auch die Beleuchtung eingerechnet werden.

Die zweite Anforderungsgröße betrifft den baulichen Wärmeschutz. Danach sind zu errichtende Wohngebäude so auszuführen, dass die Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts die angegeben Werte der EnEV nicht überschreiten. Für Nichtwohngebäude begrenzt die Energieeinsparverordnung zusätzlich den mittleren Wärmedurchgangskoeffizient der wärmeübertragenden Umfassungsfläche.

Energieversorgungskonzepte für Gebäude

Die in der EnEV bereits enthaltene Verbesserung des Primärenergiefaktors für Strom von derzeit 2,4 auf 1,8 ab 1. Januar 2016 führt automatisch zu einer Neubewertung elektrischer Versorgungslösungen und des Einsatzes von KWK-Anlagen. Auch sie treten am 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft. Zukünftige Verschärfungen hin zum „Niedrigstenergiehaus“-Standard werden ab 2020 folgen. Eine Novellierung der EnEV nach 2017 ist damit zwingend erforderlich.

Mit der Verschärfung der EnEV ab dem 1. Januar 2016 ist das Erreichen der Anforderungen nur mit baulichen Wärmeschutzmaßnahmen kaum realistisch oder nur mit Anlagentechnik nicht mehr frei wählbar. Mit zunehmender Verschärfung der Anforderungen kann die Anlagentechnik nur noch gemeinsam mit der Bauphysik geplant und ausgelegt werden. Das EEWärmeG und die EnEV haben sich bereits vom reinen Wärmeerzeuger in Richtung komplexerer Anlagentechnik mit Einkopplung Erneuerbarer Energie ausgerichtet. Die zunehmenden Verschärfungen werden diese Komplexität weiter erhöhen.

Den Hauptforderungen nach Deckung des Wärmebedarfs und der Wärmespitzen bei Heizung und Trinkwassererwärmung muss die Anlagentechnik gerecht werden. Darüber hinaus wird es erforderlich sein, Erneuerbare Energien in die Strom- und Wärmebereitstellung einzukoppeln. Um das mit hoher Effizienz zu bewerkstelligen, sind zukünftig Lastprofile für den Wärme- und Strombedarf ebenso zu berücksichtigen wie Bereitstellungsprofile der Erneuerbaren Energien für Wärme und Strom. Speicherbedarfe und Betriebsweisen sind daran auszurichten. Die Wirtschaftlichkeit wird damit zukünftig eine wesentliche Rolle spielen.

Fazit

Bei Einfamilienhäusern im Niedrigstenergiehausstandard werden die Anteile von fossilen Energieträgern wie Gas, Heizöl, Pellets aber auch Biogas und Bioöl eher abnehmen und vermehrt elektrische Energie zum Einsatz kommen. Die Bereiche Photovoltaik und Elektrowärmepumpen werden an Bedeutung gewinnen, zumal damit auch Forderungen aus dem EEWärmeG erfüllt werden.

Bei Mehrfamilienhäusern ist die Deckung des Wärmebedarfs durch Gas und Strom dominierend. Gerätekombinationen (Strom, Wärme) zur Erfüllung der Anforderungen aus EEWärmeG und EnEV werden hier ebenso zahlreicher zum Einsatz kommen wie Nah- und Fernwärme aus KWK oder Erneuerbarer Energien.

Autor: Prof. Dr.-Ing. Klaus Heikrodt, Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Labor für Energietechnik, Lemgo