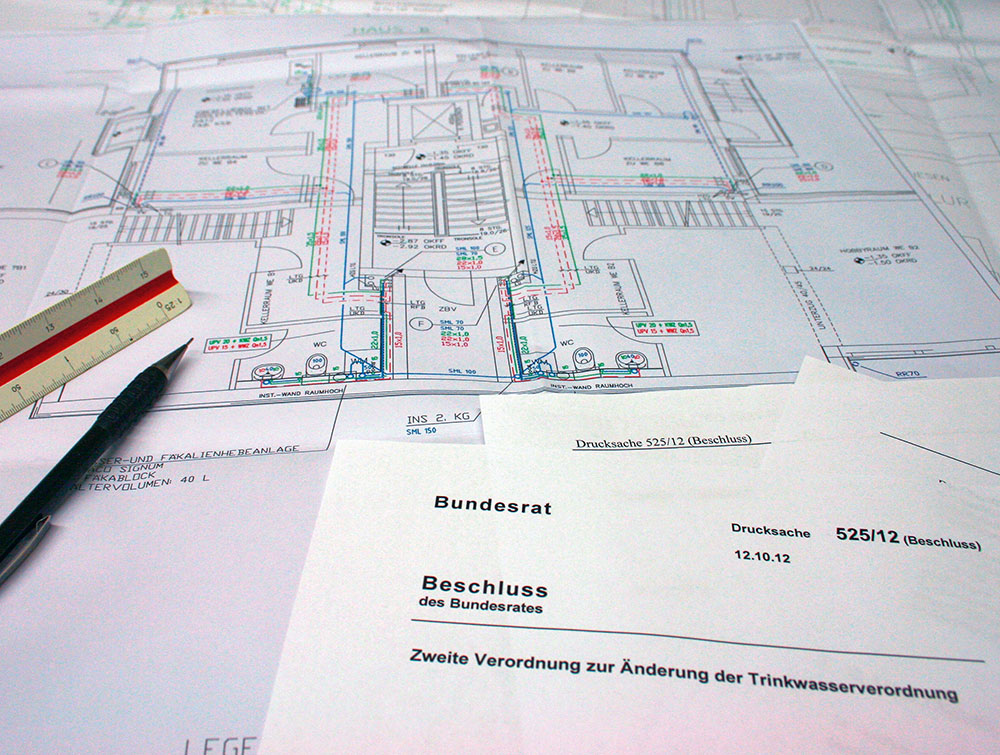

TrinkwV und EnEV – Anforderungen und rechtliche Konsequenzen

Verantwortlichkeiten – Nachrüstverpflichtungen – Bestandsschutz

Der Gesetzgeber hat bereits mit der ersten Änderung zur Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV), die zum 1.11.2011 in Kraft getreten ist, die Haftung für den Betreiber verschärft und den Gesundheitsschutz des Verbrauchers als oberstes Ziel definiert. Demgegenüber wurde mit der neuen EnEV 2014 eine weitere energetische Verschärfung im Gebäudesektor fixiert. Dabei geht es nicht nur um die Wärmedämmung von Gebäuden und moderner Heiztechnik, sondern auch um den Energieverbrauch bei der Warmwasseraufbereitung. Für Planer, ausführende Firmen und für Betreiber stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob ein Bestandsschutz für Altanlagen in der einen wie anderen Hinsicht überhaupt noch greifen kann und welche Schnittstellen zwischen den hygienischen Anforderungen an das Trinkwasser einerseits und Energieeinsparmaßnahmen andererseits zu beachten sind.

Zur Risikominimierung legt die TrinkwV die Mindestvoraussetzungen fest, die Trinkwasser bei Abgabe an den Verbraucher haben muss: rein und genusstauglich muss es sein. Diese Anforderung gilt gem. § 4 Abs. 1 TrinkwV als erfüllt, wenn bei der Wasseraufbereitung und -verteilung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Zudem darf das Trinkwasser keine gesundheitsschädigenden Krankheitserreger oder Stoffe enthalten, die mikrobiologische, chemische oder radiologische Grenzwerte sowie Indikator-Parameter überschreiten (Anforderungen der §§ 5 bis 7a der TrinkwV).

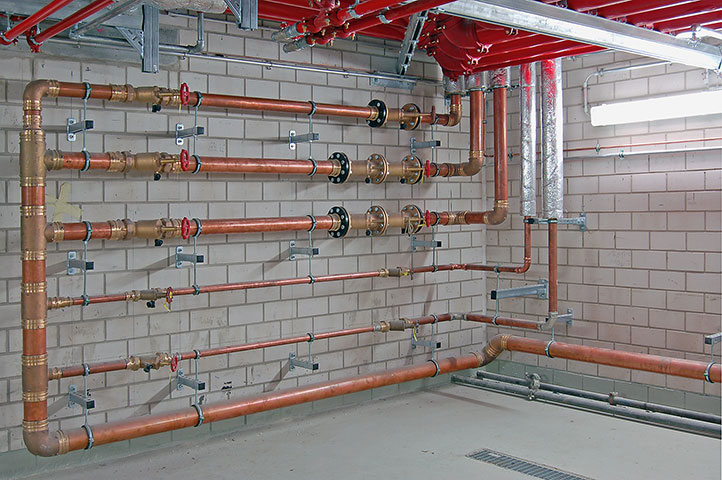

Neben den einschlägigen baurechtlichen Vorschriften sind auch die Handlungsanweisungen aus § 12 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) zu beachten. Demnach dürfen Veränderungen an der Anlage nur durch einen in das Installateurverzeichnis eingetragenen SHK-Betrieb erfolgen (§ 12 Abs. 2 AVB WasserV) und nur Produkte oder Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Nach der TrinkwV haftet nicht nur der Planer und der SHK-Betrieb für das eingesetzte Material, sondern auch der Betreiber ist für die Werkstoffauswahl vollumfänglich verantwortlich (§ 17 Abs. 2 TrinkwV, § 12 Abs. 2 AVBWasserV).

Handlungspflichten aus der TrinkwV

Wichtige Handlungspflichten der TrinkwV richten sich an den sogenannten Unternehmer oder sonstigen Inhaber der Wasserversorgungsanlage. Damit ist der Betreiber der Trinkwasseranlage gemeint, also derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft über den Betrieb der Anlage ausübt und die hierfür erforderlichen Weisungen erteilen kann (vgl. BGH, Urteil vom 14. 07. 1988, III ZR 225/87).

Anzeigepflicht

Der Betreiber hat – je nach Art der Wasserversorgungsanlage – gem. § 13 TrinkwV dem Gesundheitsamt gegenüber verschiedene Anzeigepflichten. Danach hat z. B. der Betreiber einer ständigen Wasserverteilung die Errichtung, die erstmalige Inbetriebnahme, die Wiederinbetriebnahme, die Stilllegung der Anlage oder von Anlagenteilen, bauliche oder betriebstechnische Veränderung an trinkwasserführenden Teilen einer Anlage, so diese wesentliche Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Trinkwassers haben kann, anzuzeigen. Ebenfalls ist ein Eigentums- oder Nutzungsrechtswechsel anzuzeigen. Diese Anzeigepflichten gelten für die ständige Wasserverteilung, insofern Trinkwasser im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit zur Verfügung gestellt wird.

Der Diskussion, wann eine gewerbliche oder öffentliche Tätigkeit vorliegt, ist mit der Klarstellung in § 3 Ziff. 10 und 11 TrinkwV die Grundlage entzogen. Danach liegt eine gewerbliche Tätigkeit vor, wenn die unmittelbare oder mittelbare, zielgerichtete Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer Vermietung oder einer sonstigen selbstständigen, regelmäßigen und in Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätigkeit erfolgt. Trinkwasser wird im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit zur Verfügung gestellt, wenn die Abgabe für einen unbestimmten, wechselnden und nicht durch persönliche Beziehungen verbundenen Personenkreis erfolgt.

Untersuchungspflicht

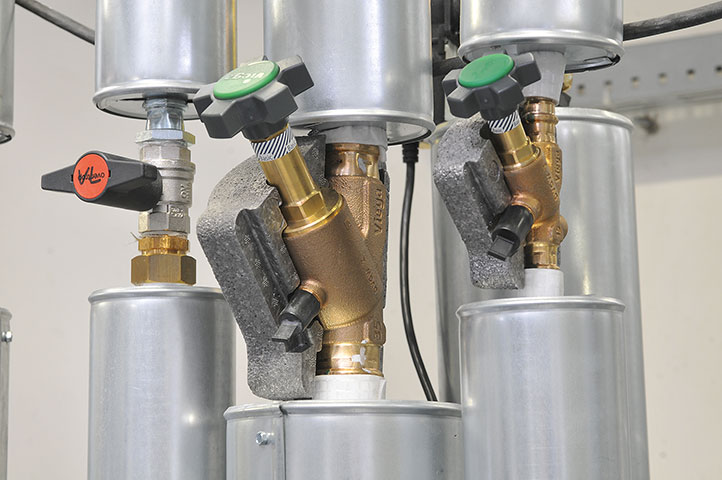

Gemäß § 14 Abs. 3 TrinkwV hat der Betreiber einer ständigen Wasserverteilung, in der sich eine Großanlage befindet, in der es zur Vernebelung von Trinkwasser kommen kann und sofern die Trinkwasserabgabe im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit erfolgt, eine systemische Untersuchung auf den Indikatorparameter Legionella spec. durchzuführen. Hinsichtlich der begrifflichen Definition einer Großanlage nimmt die Trinkwasserverordnung die Festlegung aus dem DVGW Arbeitsblatt W 551 mit dem Unterscheidungskriterium der 3-l-Regel auf. Also Volumen des gespeicherten Trinkwassererwärmers > 400 l oder Wasservolumen zwischen Trinkwassererwämer und Entnahmestelle in einer Rohrleitung > 3 l, ohne Inhalt der Zirkulationsleistung.

Sollte dem Betreiber eine nachteilige Veränderung des Trinkwassers bekannt werden, treffen ihn gem. § 16 Abs. 3 TrinkwV besondere Pflichten. Danach hat der Betreiber – und dies gilt für jeden Betreiber einer Wasserversorgungsanlage – unverzügliche Untersuchungen zur Ursachenaufklärung zu veranlassen. Er hat ggf. erforderliche Abhilfemaßnahmen zu ergreifen und er hat unverzüglich das Gesundheitsamt zu informieren. Stellt der Betreiber eine Überschreitung des technischen Maßnahmewertes für Legionellen fest, trifft ihn gar eine besondere Handlungspflicht gem. § 16 Abs. 7 TrinkwV.

Aufgaben des Gesundheitsamtes

Nach § 9 TrinkwV fällt dem Gesundheitsamt die Aufgabe der Überwachung der Einhaltung der Vorgaben aus der TrinkwV zu. Es hat bei Bekanntwerden von Tatsachen, wonach die in §§ 5 bis 7a TrinkwV festgelegten Grenzwerte und Anforderungen nicht eingehalten oder erfüllt werden und dies auf die Trinkwasserinstallation oder deren unzulängliche Instandhaltung zurückzuführen ist, dem Betreiber gegenüber entsprechende Abhilfe- und/oder Schutzmaßnahmen zur Gefahrenabwehr aufzuerlegen. Bei Bekanntwerden der Überschreitung des technischen Maßnahmewertes für Legionellen spec. sind Anordnungen gegenüber dem Betreiber auch auszusprechen, wenn dieser seiner Betreiberpflicht gem. § 16 Abs. 7 TrinkwV nicht nachkommt, unabhängig davon, ob die Gefährdung auf die Trinkwasserinstallation zurückgeführt werden kann.

Zivilrechtliche Pflichten des Betreibers

Neben den vorstehend genannten öffentlich-rechtlichen Pflichten hat der Betreiber auch zivilrechtliche Pflichten zu beachten, die sich im Einzelnen aus dem jeweiligen Nutzungsvertrag ergeben, wie z. B. aus einem Mietvertrag. Ferner hat der Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage auch sogenannte Verkehrssicherungspflichten zu beachten. Die Verkehrssicherungspflicht ist durch die Rechtsprechung als allgemeines Gewohnheitsrecht anerkannt, deren widerrechtliche Verletzung deliktische Schadenersatzansprüche auslösen kann. Verkehrssicherungspflichtig ist danach jeder, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, die einem Dritten gefährlich werden kann. Schadenersatzpflichtig macht sich gem. § 823 Abs. 2 BGB auch, wer gegen ein Schutzgesetz verstößt. Dabei ist anerkannt, dass die TrinkwV ein Schutzgesetz in diesem Sinne ist (vgl. statt vieler BGH Urteil vom 25. 10. 2013, V ZR 212/12). Weitere Schutzgesetze, sind z. B. AVBWasserV, IfSchG u. a.

Den Betreiber treffen beim Betrieb einer Wasserversorgungsanlage eine Reihe von Verkehrssicherungspflichten. Insbesondere hat er die sogenannte Hygienepflicht zu beachten, wonach er nur reines und unbedenkliches Trinkwasser an den Verbraucher abgeben darf und er hat eine Wartungspflicht. Hygienemängel in diesem Sinne stuft die höchstrichterliche Rechtsprechung als „voll beherrschbare Risiken“ ein (BGH Urteil, VI ZR 158/06; VI ZR 118/06). Eine Wartungspflicht, die sich bereits aus den einschlägigen allgemein anerkannten Regeln der Technik ergibt (so z. B. VDI 6023, DIN EN 806, Teil 5), lässt sich daneben auch aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht ableiten. Im Übrigen hat der Betreiber auch für bestimmungsgemäßen Betrieb zu sorgen.

Der Bundesgerichthof hat mit Urteil vom 6.5.2015 (Akz. VIII ZR 161/14) entschieden, dass ein Vermieter seine Verkehrssicherungspflicht verletzt, wenn er die Trinkwasserinstallation nicht regelmäßig warten lässt und die Temperaturhaltung nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Planer-Pflichten

Planer und Installateure sind neben den öffentlich-rechtlichen Pflichten aus der TrinkwV, den allgemein anerkannten Regeln der Technik, der AVBWasserV, dem Infektionsschutzgesetz und der im Einzelfall einschlägigen baurechtlichen Vorschriften auch zivilrechtlich verpflichtet. Sie müssen gem. § 633 BGB ein mangelfreies Werk herstellen, welches funktionstauglich vom Betreiber nach den Vorgaben der TrinkwV und unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter Beachtung aller einschlägigen Gesetze betrieben werden kann. Ob ein Werk zivilrechtlich betrachtet mangelfrei ist, ist durch eine abgestufte Prüfung zu ermitteln. Danach ist ein Werk frei von Sachmängeln, wenn es entweder der vertraglich geschuldeten Vereinbarung entspricht, es sich ansonsten zur vertraglich vereinbarten Verwendung eignet oder sich zu der gewöhnlichen Verwendung eignet. Dies definiert den subjektiven bzw. funktionalen Mangelbegriff im Sinne des Werkvertragsrechts.

Energieeinsparverordnung

Die Vorgaben der EnEV stellen grundsätzlich zu berücksichtigendes materielles Bauordnungsrecht dar, regeln also baulich-technische Anforderungen an die Bauvorhaben und damit in erster Linie die Abwehr von Gefahren, die von der Errichtung, dem Bestand und der Nutzung baulicher Anlagen ausgehen. Demzufolge sind die Vorgaben aus der EnEV öffentlich-rechtliche Vorschriften, deren Nichtbeachtung die Baubehörde gegenüber dem Gebäudeeigentümer ahnden kann. Allerdings hat auch der Bauherr (Auftraggeber) gegenüber dem Planer möglicherweise Schadenersatzansprüche, wenn die einschlägigen Vorgaben der EnEV nicht eingehalten werden.

Die Regelungen der EnEV stehen nach § 5 Abs. 1 Energieeinsparungsgesetz (EnEG) unter dem allgemeinen Gebot der technischen Erfüllbarkeit – wobei hier der Maßstab der Stand der Technik ist und nicht die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Also ein höherer Leistungsstandard, sofern wirtschaftlich vertretbar. Aufwendungen gelten als wirtschaftlich vertretbar, wenn diese innerhalb der üblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden können.

Nachrüstpflicht – keine Regel ohne Ausnahme

Im Rahmen von Neubauprojekten dürfte die Einhaltung der Vorgaben der EnEV einerseits und der Einhaltung der TrinkwV in der Praxis keine allzu großen Schwierigkeiten bereiten. Fragen stellen sich aber bei Maßnahmen im Gebäudebestand. § 10 EnEV 2014 befasst sich mit der Nachrüstpflicht des Betreibers für Bestandsanlagen. Danach hat der Eigentümer dafür zu sorgen, dass bei heizungstechnischen Anlagen bisher ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich nicht in beheizten Räumen befinden, nach Anlage 5 der EnEV zur Begrenzung der Wärmeabgabe gedämmt sind. Ist dies im Bestand nicht der Fall, trifft ihn eine Nachrüstpflicht.

In § 11 Abs. 3 EnEV ist dem Betreiber explizit auferlegt, Anlagen der Warmwasserversorgung sachgerecht zu bedienen, regelmäßig fachkundig warten zu lassen und fachkundig instand zu halten. In § 14 EnEV sind die Anforderungen an Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen geregelt. Allerdings ist in § 10 Abs. 5

EnEV ein Anwendungsausschluss dahingehend normiert, wonach eine Befreiung von vorstehenden Nachrüstpflichten – bis auf das Verbot, bestimmte Heizkessel nicht mehr zu betreiben – besteht, soweit die für die Nachrüstung erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden können. Ebenso ist in § 25 der EnEV geregelt, dass die zuständige Behörde auf Antrag eine Befreiung von einer Nachrüstpflicht zu erteilen hat – also keine Kann-Regelung, sondern eine zwingend zu erteilende Befreiung – wenn wegen besonderer Umstände eine Nachrüstung einen unangemessenen Aufwand bedeuten würde oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führt. Aus der EnEV 2014 selbst bleibt jedoch die Frage offen, in welchem Zeitrahmen eine Amortisation der Investitionskosten zu erfolgen hat und welche Kostenpositionen in eine Wirtschaftlichkeitsberechnung einzufließen haben.

Die Frage nach dem Bestandsschutz

Nach dem Grundgesetz ist das Eigentum des einzelnen im Sinne eines Bestandsschutzes geschützt (Art. 14 Abs. 1 GG). Grundrechtlich geschützt ist aber auch die körperliche Unversehrtheit, hieraus abgeleitet die Gesundheit des Einzelnen (Art. 2 Abs. 2 GG). Diese Rechtsgüter sind im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung gegeneinander abzuwägen. Da die Grundrechte im Grundgesetz ihrer Wertigkeit nach absteigend geordnet sind, ist bereits der Anordnung im Grundgesetz zu entnehmen, dass der Gesundheitsschutz dem Eigentums- und Bestandsschutz gegenüber als höherwertiges Rechtsgut ausgewiesen ist.

Der Gesetzgeber kann zudem einzelne Grundrechte gesetzlich einschränken. Der Gesetzgeber hat zweifelsfrei mit der TrinkwV neue Schutzziele normiert. So ist in § 1 der TrinkwV als globales Schutzziel fixiert, dass die menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen von verunreinigtem Trinkwasser zu schützen ist. In § 4 Abs. 1 der TrinkwV spezifiziert der Gesetzgeber dieses Schutzziel und legt fest, dass die Anforderung der Reinheit und Genusstauglichkeit des Trinkwassers als erfüllt gilt, wenn bei der Wasseraufbereitung und der Wasserverteilung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden und das Trinkwasser den Anforderungen der §§ 5 bis 7a entspricht.

Im Übrigen ist in § 4 Abs. 3 TrinkwV dem Betreiber auferlegt, nur Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, welches den Anforderungen der TrinkwV entspricht. Wird dies vom Betreiber nicht eingehalten, liegt ein Verstoß gegen die sogenannte allgemeine Betreiberpflicht vor. Auch bauordnungsrechtlich hat der Gesetzgeber gegenüber der Eigentumsgarantie ein engeres Schutzziel definiert: In § 3 der Muster-Bauordnung (MBO) ist festgelegt, dass Anlagen so zu errichten, zu ändern und instand zu halten sind, dass die Gesundheit des Einzelnen nicht gefährdet wird. Nach § 13 MBO müssen Anlagen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Der Gesetzgeber hat hiermit eine sogenannte Grundrechtsschranke formuliert, wonach sich ein Eigentümer einer Trinkwasseranlage nicht uneingeschränkt auf sein Grundrecht auf Bestandsschutz berufen kann.

Auch in §§ 9 ff. EnEV ist eine entsprechende Grundrechtsschranke durch den Verordnungsgeber verankert, allerdings mit der Einschränkung, dass eine Nachrüstpflicht nur im Rahmen einer positiven Wirtschaftlichkeitsberechnung bestehen kann. Dies ist auch der entscheidende Unterschied zu einer Nachrüstpflicht im Rahmen der Einhaltung der Vorgaben der TrinkwV. Die Vorgaben der TrinkwV sind ohne Ausnahme einzuhalten.

Ein möglicher Bestandsschutz tritt daher im Hinblick auf die Vorgaben der TrinkwV immer zurück. Daher ist theoretisch ein Bestandsschutz dem Grunde nach nur denkbar, wenn die Anlage zum Zeitpunkt der Errichtung den damals geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie den zum damaligen Zeitpunkt geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprochen hat und sich keine Anpassung aufgrund neuerer gesetzlicher Vorschriften oder neuerer allgemein anerkannten Regeln der Technik ergibt. Und wenn die Trinkwasseranlage seit Inbetriebnahme unverändert weiterhin betrieben wird und an der Trinkwasseranlage keinerlei Mängel vorhanden sind, die zu eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit führen können.

Aufgrund der vom Gesetzgeber neu definierten Schutzziele in der TrinkwV und in der MBO ist daher für eine Trinkwasseranlage, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, kein Bestandsschutz denkbar.

Autorin: Dr. Sandra Sutti, Rechtsanwälte Studio Legale Sutti, Berlin