Spitzentemperaturen in Kollektoren begrenzen - Forscher senken Stagnationstemperatur für Vakuumröhrenkollektoren auf 140°C

Die Stagnationstemperatur für Vakuumröhrenkollektoren kann bis auf 300°C ansteigen. Das belastet die Bauteile stark. Forscher des Instituts für Solarenergieforschung in Hameln setzten in einem eigens entwickelten Prüfstand für Wärmerohre gezielt organische Medien ein, wie etwa Aceton oder Butan. Dadurch wird bei weiterhin hohem Wirkungsgrad diese Temperatur auf 140°C gesenkt. Aluminium-Wärmerohre ersetzen zudem den Einsatz von teurem Kupfer.

Mit geringerer Anlagenbelastung im Stagnationsfall können Wärmerohre die Solarwärmeanlage einfacher und sicherer machen. Das Optimierungspotenzial und die möglichen Vorteile sind allerdings noch nicht ausgeschöpft. Wärmerohre in Vakuumröhrenkollektoren bieten gegenüber direkt durchströmten Kollektoren den Vorteil einer einfacheren hydraulischen Verschaltung des Solarkreises.

Im Projekt „Wärmerohre in Sonnenkollektoren – Wärmetechnische Grundlagen, Bewertung und neue Ansätze für die Integration“ haben Forscher am Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) Wärmerohre in Kollektoren analysiert, Auslegungsverfahren und Optimierungspotenziale erarbeitet und auch die Integration von Wärmerohren in Flachkollektoren untersucht.

Wärmerohre senken Systemkosten

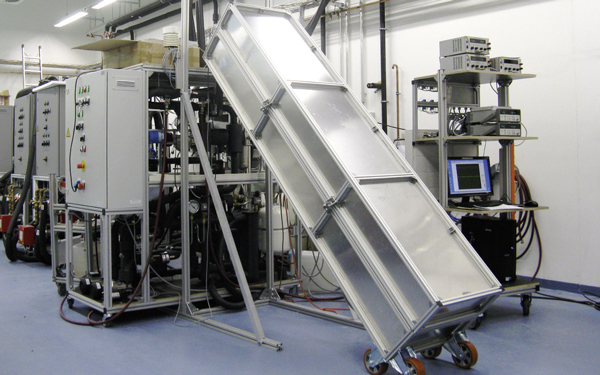

Dazu haben die Wissenschaftler zunächst mehrere Prüfstände entwickelt, in denen Wärmerohre und Sammler messtechnisch bewertet werden können. „Das Leistungsspektrum unserer Prüfstände ist mit Betriebstemperaturen bis 400°C sehr groß. Solches Equipment gibt es nicht von der Stange“, sagt Steffen Jack, Projektleiter des ISFH-Projektes.

Die Stagnationstemperatur liegt für gängige Vakuumröhrenkollektoren bei bis zu 300°C. Das belastet Komponenten stark, führt zu Dampfbildung und Degradation des Wasser-Glykol-Gemischs im Solarkreis. „Mit genau abgestimmten Mengen organischer Medien, wie beispielsweise Aceton oder Butan, kann die Stagnationstemperatur zum Beispiel auf 120°C begrenzt werden – bei gleichzeitig weiterhin hohem Kollektorwirkungsgrad“, erklärt Jack. Damit könne die Dampfbildung vollständig vermieden werden.

Die hohe Temperaturbelastung im Stagnationsfall macht Anlagen komplexer. Dies führt zu höheren Kosten für Installation und Wartung. „Mit temperaturbegrenzenden Wärmerohren lassen sich die Anlagenkosten senken. Die Idee ist, die Komplexität aus der Anlage in den Kollektor zu transferieren“, fügt der Projektleiter hinzu. Die Forscher entwickelten im Projekt zusätzlich Wärmerohre aus Aluminium. Dadurch könnte auf das teure Kupfer verzichtet werden.

Die gesammelten Erkenntnisse setzen die ISFH-Forscher nun auch in Flachkollektoren ein. Der Kollektor vereint dann die Vorteile, wie sie zuvor für Vakuumröhren getestet wurden. Dabei handelt es sich um einen eigensicher die Stagnationstemperatur begrenzenden Flachkollektor mit Aluminium-Wärmerohren. Das ist weltweit einmalig.

Am Projekt „Wärmerohre in Sonnenkollektoren“ waren neben dem ISFH auch die Industriepartner KBB Kollektorbau und NARVA Lichtquellen beteiligt. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über drei Jahre mit rund 420000 Euro gefördert.

Kontakt: Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln/Emmerthal, 31860 Emmerthal, Tel. 05151 999100, Fax 05151 999400, info@isfh.de, www.isfh.de