Saisonale Wärmespeicher

Im Zuge der Energiewende erlangen sie eine neue Bedeutung

Saisonale Wärmespeicher dienen zur Speicherung von Wärme für eine Saison, also vom Sommer bis zum Winter. Für sommerliche Kälteanwendungen kann ebenso Kälte vom Winter bis zum Sommer gespeichert werden. Der Bericht stellt die Technik vor und gibt einen Überblick.

Die Entwicklung saisonaler Wärmespeicher begann Ende der 1970er-Jahre nach den ersten Ölpreiskrisen. Unterstützt durch Forschungsprogramme wurden unterschiedliche Speicherbautechniken und viele verschiedene Speichermaterialien erforscht. Nach einer zurückhaltenden Entwicklung in den letzten Jahren nimmt die Nachfrage nach saisonalen Wärmespeichern nun wieder zu: Die Forderung der europäischen Gebäuderichtlinie nach „nearly zero energy buildings“ im Neubau unterstützt diese Nachfrage ebenso wie die weiter fortschreitende Strom- und Wärmewende insbesondere im Bereich der Fernwärmeversorgung.

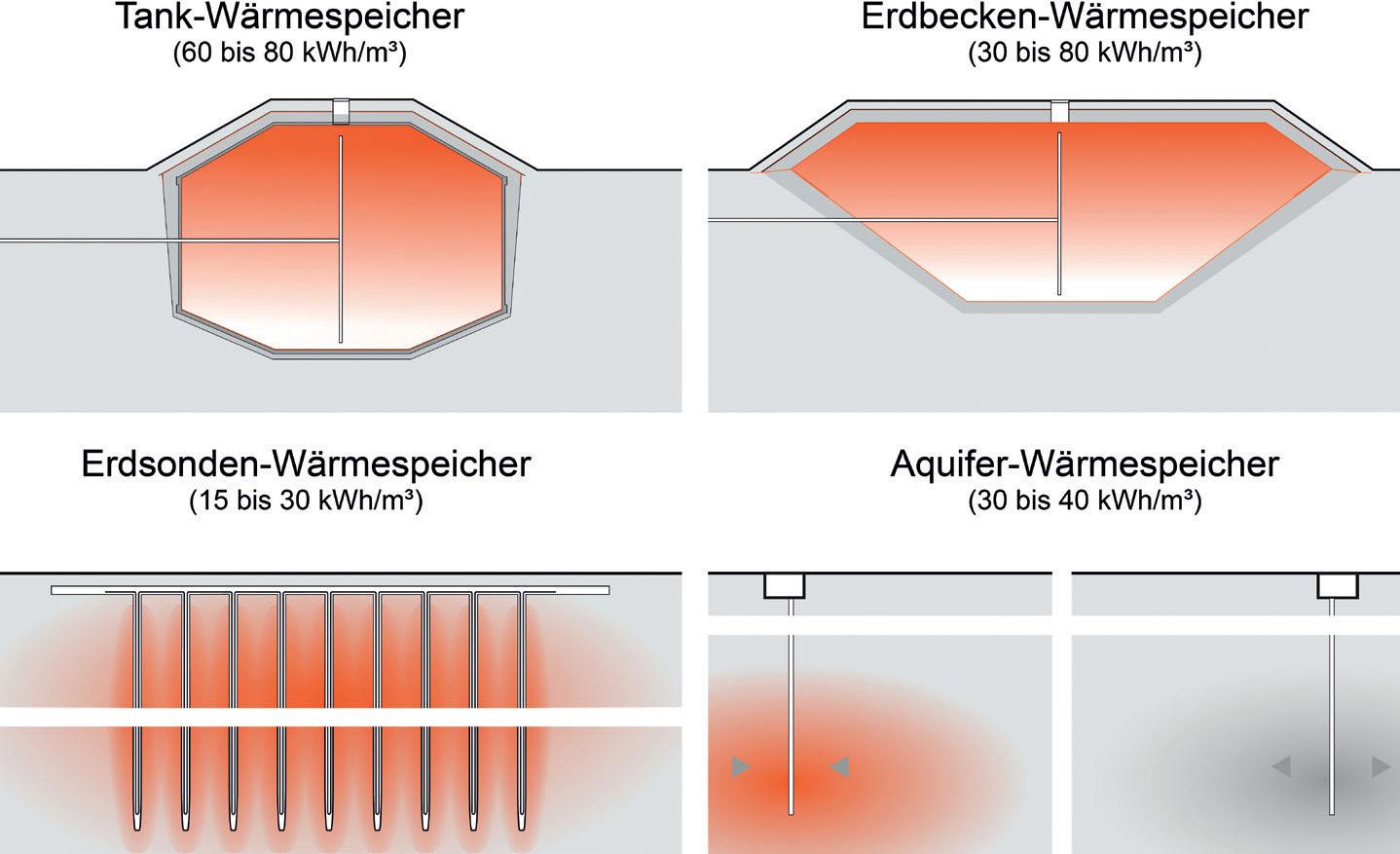

Vier grundlegende Technologien

Seit 1995 wurden die folgenden vier Technologien für saisonale oder Multifunktions-Wärmespeicher entwickelt, die jeweils in mehreren Pilotanlagen in Betrieb sind:

Tank-Wärmespeicher. Sie bestehen meist aus einem ins Erdreich eingelassenen Stahlbetonbehälter, der außen wärmegedämmt und im Inneren meist mit Edelstahlblech wasser(dampf)dicht ausgekleidet ist. Der Behälter wird mit Wasser gefüllt, das durch Solarwärme bis auf 98 °C erwärmt werden kann.

Erdbecken-Wärmespeicher. Sie entstehen, indem eine Baugrube wärmegedämmt, mit Kunststoffbahnen abgedichtet und mit Wasser gefüllt wird. Dieser wärmegedämmte Teich wird durch einen schwimmenden, wärmegedämmten Deckel geschlossen. Alternativ liegt der Deckel auf einer wassergesättigten Kiesfüllung der Speichergrube auf. Die Maximaltemperatur im Speicher wird durch die Temperaturbeständigkeit der Kunststofffolien beschränkt und liegt derzeit bei 90 °C.

Erdsonden-Wärmespeicher. Sie nutzen das Gestein im Untergrund zur Wärmespeicherung. Durch von Wasser durchflossene Erdwärmesonden, die in vertikale Bohrlöcher eingegossen werden, wird das Gestein erwärmt und wieder abgekühlt.

Aquifer-Wärmespeicher. Sie werden durch Brunnen erschlossen, die aus unterirdischen, wasserführenden Gesteinsschichten (Aquiferen) Wasser an die Erdoberfläche pumpen, dieses erwärmen und wieder in den Untergrund einspeichern. Durch eine Umkehr des Pumpvorgangs kann die gespeicherte Wärme genutzt werden.

Wärmespeicher sind passive Systembestandteile, da sie selbst keine Energie produzieren. Der Nutzen und damit die Wirtschaftlichkeit eines Wärmespeichers werden vorwiegend durch die hydraulische und regelungstechnische Systemeinbindung bestimmt.

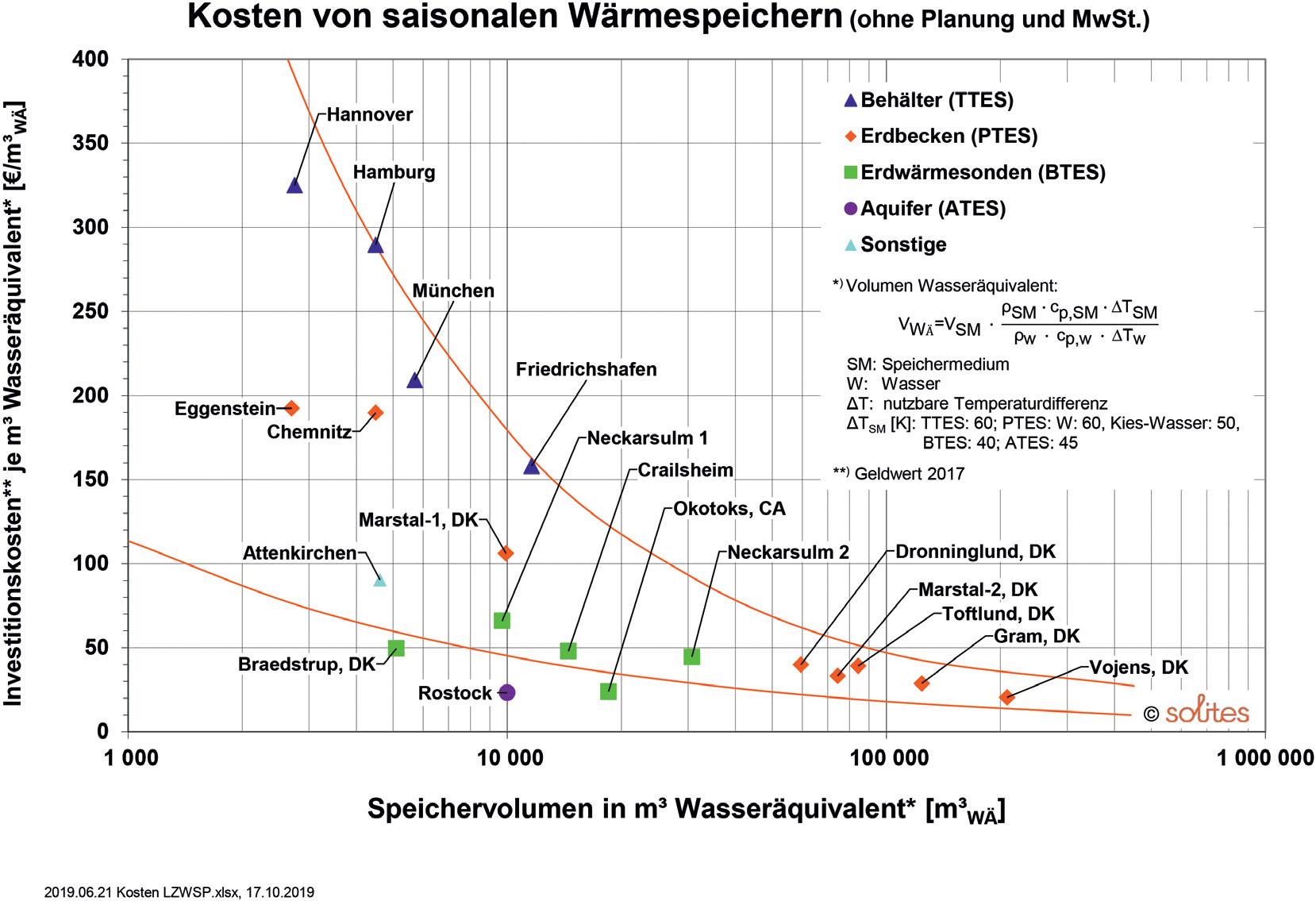

Blick auf die Investitionskosten

Die Kosten zeigen eine starke Degression mit Zunahme des Speichervolumens. Zudem ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen den Baukosten und dem Speichertypus zu erkennen: Tank-Wärmespeicher sind hierbei eher im oberen Bereich der Kosten wiederzufinden. Darunter liegen in absteigender Reihenfolge die Kosten von Erdbecken-, Erdsonden- und Aquifer-Wärmespeichern.

Bei der Betrachtung der dargestellten Kos ten muss berücksichtigt werden, dass nicht alle Speichertypen an jedem Standort realisiert werden können, da sie sehr unterschiedliche Anforderungen an die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse des Untergrundes stellen. Des Weiteren sind sie auch hinsichtlich ihrer thermischen Leistungsfähigkeit und Effizienz nicht direkt vergleichbar. So können beispielsweise mit einem wassergefüllten Tank- oder Erdbecken-Wärmespeicher sehr hohe Be- und Entladeleistungen sowie hohe Nutzungsgrade erreicht werden. Erdsonden-Wärmespeicher dagegen sind in ihren maximalen Be- und Entladeleistungen beschränkt, und auch die Nutzungsgrade liegen bedingt durch die fehlende Wärmedämmung an den seitlichen Randbereichen und am Boden im direkten Vergleich niedriger. Diese Eigenschaften können bzw. müssen in einem Speichersystem durch geeignete zusätzliche anlagentechnische Komponenten wie Pufferspeicher und Wärmepumpen kompensiert werden

Aktuelle Entwicklungen

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Fernwärmeversorgungsunternehmen für den Bau von großen Wärmespeichern mit bis zu 50 000 m3 Volumen entschieden, die meist als oberirdisch stehende, rund 30 m hohe Stahlbehälter realisiert wurden. Diese sind Stand der Technik und aufgrund der hohen Wasserlast, die der Behälter halten muss, dementsprechend massiv und mit Investitionskosten in Höhe von mehreren Hundert Euro je Kubikmeter teuer. Sie dienen der Spitzenlastpufferung zwischen großen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Wärmenetzen und werden in der Regel mit einer Speicherzyklenzahl von 500 bis 600 im Jahr genutzt. Die Speicherzyklenzahl summiert alle Be- und Entladewärmemengen über ein Betriebsjahr und bezieht diese Summe auf die maximale Wärmekapazität des Wärmespeichers. Sie ist damit ein Maß für die Nutzungshäufigkeit des Wärmespeichers.

Wird der Wärmespeicher in den Untergrund integriert, trägt dieser die Wasserlast mit und die Bauweise kann wesentlich kostengünstiger ausgeführt werden. Dies ist für saisonale Wärmespeicher notwendig, da das Speichervolumen nur ein Mal im Jahr genutzt wird und daher sehr kostengünstig sein muss. Wasserspeicher und die Wärmespeicherung im Untergrund bieten hierfür die günstigsten Investitions- und Betriebskosten.

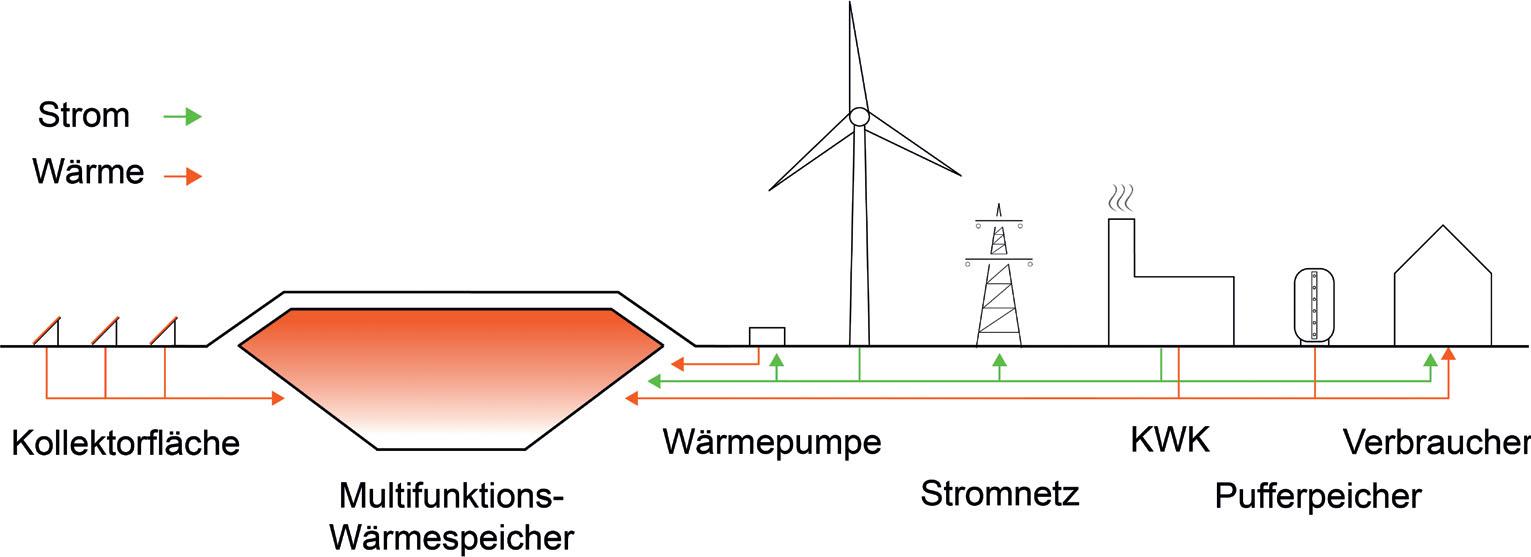

Moderne saisonale Wärmespeicher werden in Form von Multifunktions-Wärmespeichern zum zentralen System„knoten“: Sie nehmen Solarwärme auf, wenn die Sonne scheint, die Abwärme von Industrieprozessen und auch von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wenn deren stromgeführter Betrieb aufgrund der Strompreise an der Strombörse wirtschaftlich ist. Sie ermöglichen über Power-to-Heat-Kessel die Teilnahme am Regelenergiemarkt der Strombörse und eine Sektorkopplung durch Umwandlung von Überschuss-Strom beispielsweise aus Windturbinen über Wärmepumpen in Wärme. Sie können Leistungsspitzen der Wärmeverbraucher puffern und Betriebsausfälle von Wärmeerzeugern überbrücken. Trotzdem ist ihre jährliche Speicherzyklenzahl deutlich geringer als bei den vorab erwähnten großen Pufferspeichern mit bis zu 50 000 m3. Daher muss die Bauweise solcher Multifunktions-Wärmespeicher wesentlich kostengünstiger sein und der der saisonalen Wärmespeicher entsprechen.

Fazit

Der durch zunehmende Anteile erneuerbaren Stroms im Stromnetz verursachte Wandel im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung mit fossilen Erzeugern führt zu einem wachsenden Interesse von Wärmenetzbetreibern an kostengünstig zu realisierenden, großvolumigen Wärmespeichern. Das Förderkonzept „Wärmenetze 4.0“ des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) unterstützt diese Entwicklung, indem in jeder geförderten Studie eine Variante mit saisonaler Wärmespeicherung betrachtet werden muss. Sicher ist nicht für jedes Projekt diese Variante die wirtschaftlichste. Die Auseinandersetzung mit möglichen Wärmespeichertechnologien, deren Bau und deren Systemintegration hat allerdings trotzdem zu erfolgen. Alternativ fördert das Marktanreizprogramm für Erneuerbare Energien des BMWi die Realisierung großer Wärmespeicher über die KfW-Bank.

Die fortschreitende Dekarbonisierung der Strom- und Wärmeerzeugung führt dazu, dass die Speicher fossiler Energieträger durch Energiespeicher zu ersetzen sind, die CO2-freie Energien speichern. Der im Vergleich zum Stromverbrauch wesentlich größere bundesdeutsche Wärmeverbrauch zeigt hier die Notwendigkeit für große multifunktional genutzte saisonale Wärmespeicher – vom Einfamilienhaus über große Baukomplexe bis hin zu Wärmenetzen.

Autor: Dirk Mangold, Leiter des Steinbeis Forschungsinstituts für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme (Solites) in Stuttgart

Bilder: Solites