Regenwassernutzung als wichtiger Teil der Wasserwende

Zur normgerechten Auslegung von Regenwassernutzungsanlagen

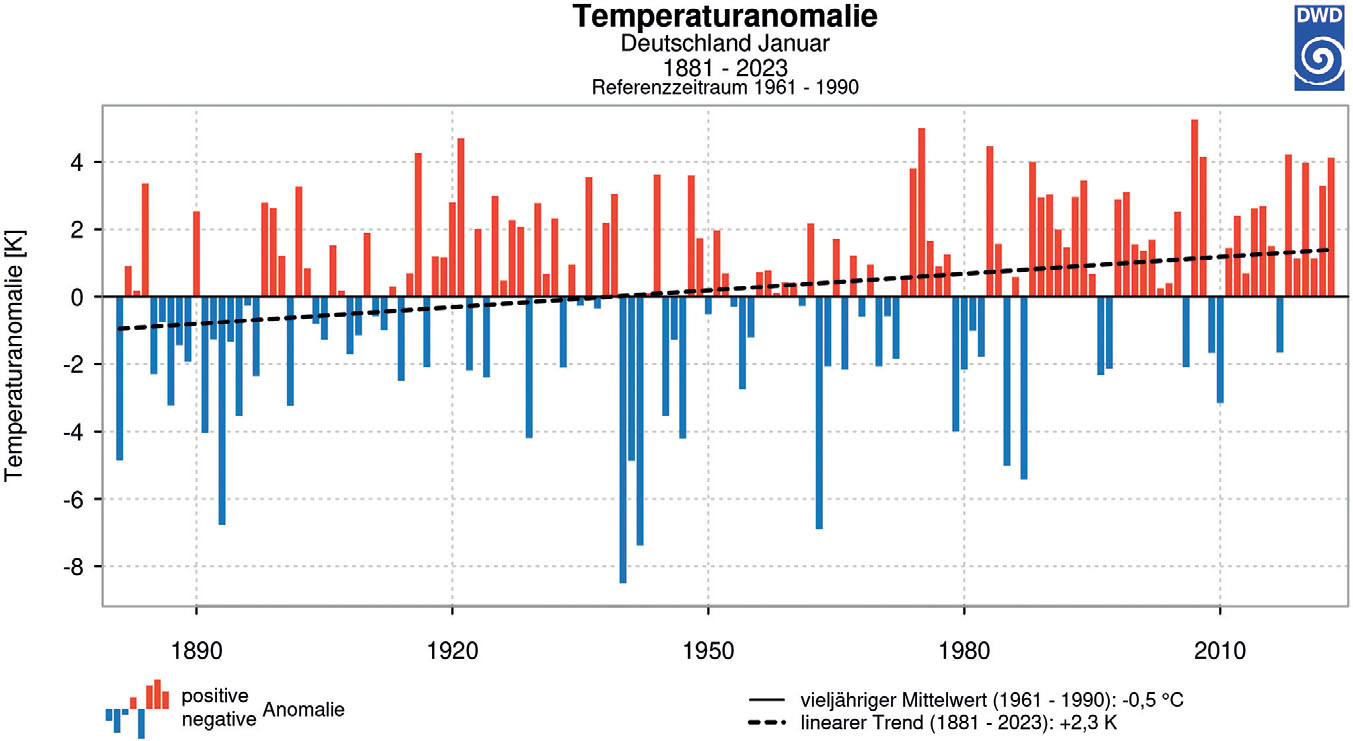

Die Sommer in Deutschland sind seit einigen Jahren ähnlich: ausgetrocknete Felder und Wiesen, abnehmende Pegelstände der Flüsse, geringe – und, wenn vorhanden, umso heftiger ausfallende – Niederschläge. Dass die Ressource Wasser immer knapper wird, ist natürlich vor allem durch den Klimawandel zu begründen. Betrachtet man die Prognose des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, wird die dramatische Abnahme der bis 2050 zu erwartenden Niederschlagsmengen schnell deutlich. Die ständig steigenden Temperaturen tun ihr Übriges. Sie verursachen mehr Verdunstung, während gleichzeitig das durch Starkregenereignisse niederkommende Regenwasser einfach abfließt und nicht mehr in den Grundwasserkörpern ankommt. Daher muss mit dem Niederschlag nachhaltig umgegangen werden.

Die Zeichen der Zeit sind also klar, und die Politik handelt. Nach der Energiewende folgt nun die Wasserwende. Am 15. März 2023 hat das Bundeskabinett die Nationale Wasserstrategie verabschiedet. Ziel ist, dass die lebenswichtige Ressource Wasser auch im Jahr 2050 und darüber hinaus gesichert zur Verfügung steht. Die Strategie soll eine langfristig hohe Trinkwasserqualität, einen verantwortungsvollen Umgang mit Grund- und Oberflächengewässern sowie den Schutz des natürlichen Wasserhaushalts und der ökologischen Entwicklung unserer Gewässer gewährleis ten.

Um diese Ziele zu erreichen, ist die Regenwassernutzung zentral, die als alternative Wasserressource besonders gefördert werden soll. Darunter fällt etwa der Vorrang der Regenwasserbewirtschaft ung, z. B. Nutzung, gegenüber der Kanaleinleitung in der kommunalen Bauleitplanung, aber auch die Beseitigung von „Hemmnissen“ zur Nutzung des Regenwassers von privaten Dächern. Generell soll gemäß dem Leitbild der „wassersensiblen Stadt“ der nachhaltige Umgang „mit Wasser im Allgemeinen und Regenwasser im Besonderen“ gestärkt werden.

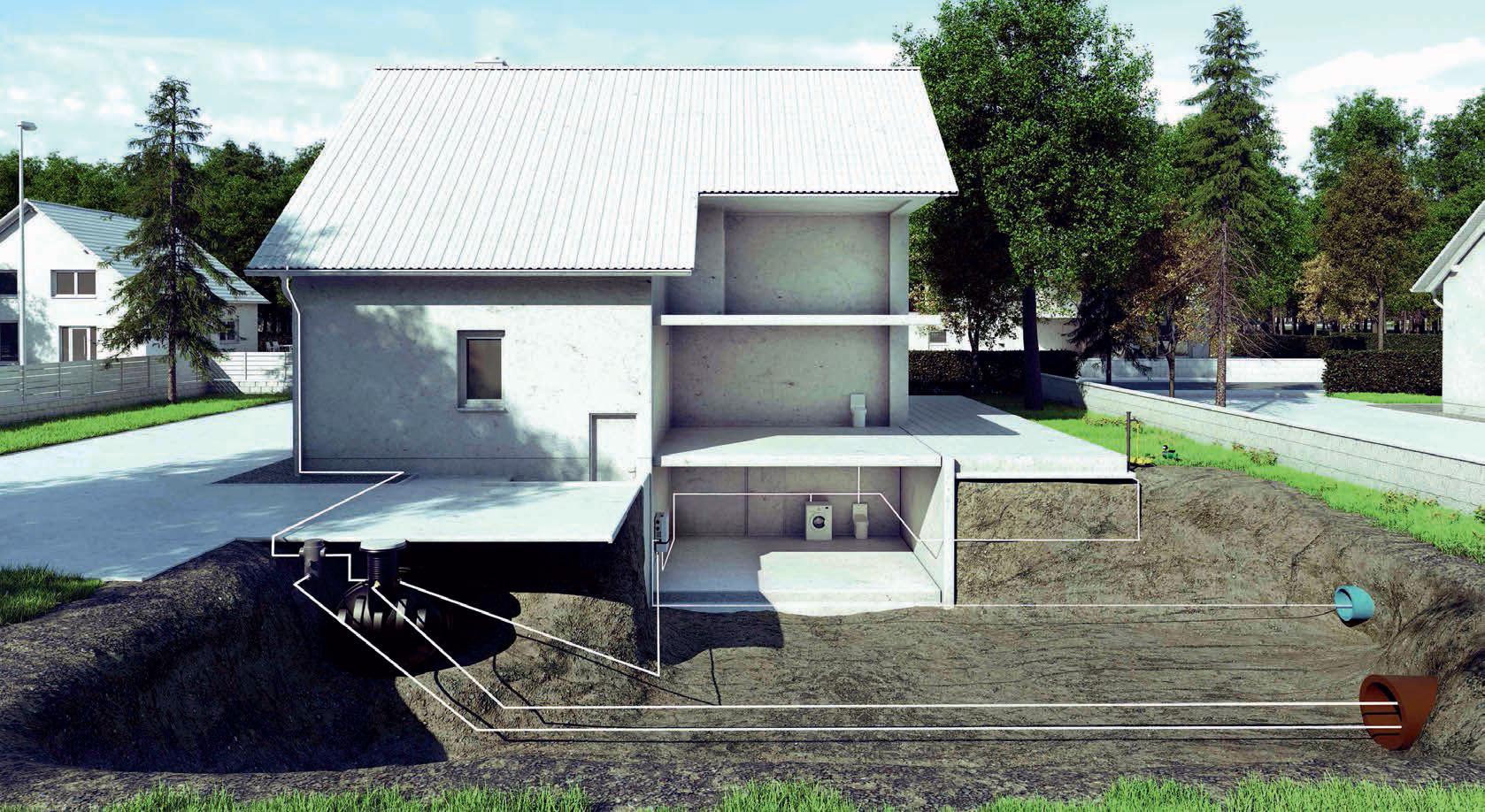

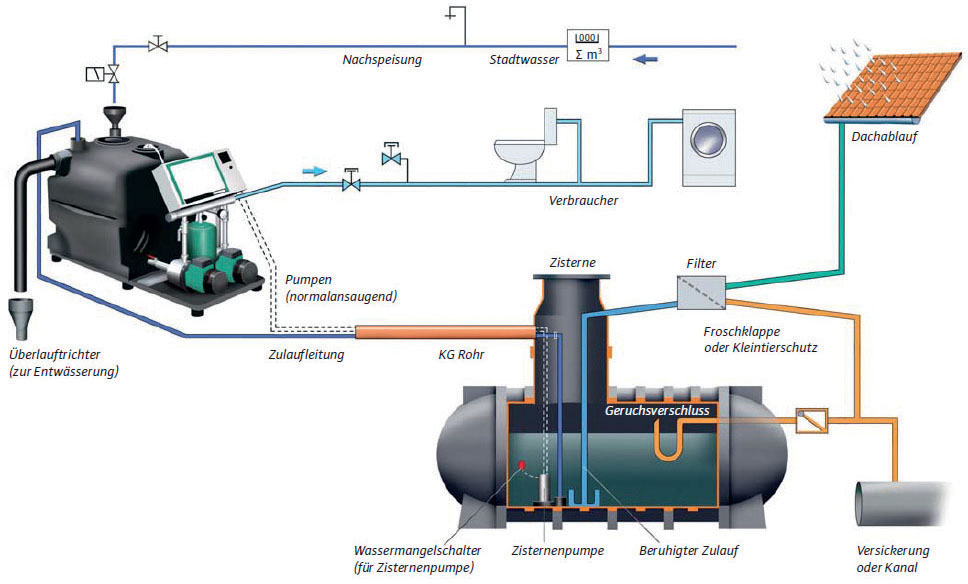

Nachfolgend werden daher Potenziale für eine Regenwassernutzung aus planerischer Sicht aufgezeigt, rechtliche Aspekte und relevante Normen beleuchtet und die korrekte Planung von Regenwassernutzungsanlagen (RWNA) dargestellt. Regenwassernutzungsanlagen bestehen in der Regel aus Elementen zur

- Sammlung von Regenwasser,

- Reinigung/Behandlung von Regenwasser,

- Speicherung von Regenwasser,

- Verteilung von Regenwasser sowie zur

- Einspeisung von Trinkwasser bei Regenwassermangel.

Die Komponenten einer Regenwassernutzungsanlage setzen sich laut DIN EN 16941-1 [1] aus zahlreichen Komponenten zusammen. Einige wichtige sind:

- Auffangfläche und Dachrinne,

- Filter,

- Speicher,

- Überlauf zum Kanal,

- schwimmende Entnahme (ohne oder mit Zubringerpumpe),

- Regenwassermodul mit Pumpe, Steuerung und Trinkwassereinspeisung,

- Trinkwasseranschluss.

Auch Regenwassernutzungsanlagen unterliegen Meldepflichten. So handelt es sich stets um eine Nichttrinkwasseranlage und muss daher nach § 13(4) der Trinkwasserverordnung dem zuständigen Gesundheitsamt schrift lich gemeldet werden. Laut § 3 und § 5 der AVB-WasserV (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser) muss eine Regenwassernutzungsanlage zudem dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen angezeigt werden.

Hinlänglich bekannt ist die Regenwassernutzung als Methode zur effizienten Gartenbewässerung. Doch: Regenwassernutzung kann weit mehr sein als das. Gerade in größeren und großen Objekten lässt sich der Regenwasserspeicher etwa zur Gartenberegnung, zur Versorgung der Toiletten, als Vorlage für Feuerlöschanlagen, als Kühlwasservorlage (passive Kühlung über Fußbodenheizungssystem) und zur passiven Gebäudekühlung durch Beregnung von geeigneten Dach- und Wandflächen nutzen. Ein Anwendungsbeispiel verdeutlicht, wie vielfältig die Nutzung von Regenwasser ausfallen kann.

Bei der Vorbereitung von Projekten mit Regenwassernutzungsanlagen sind einige Hinweise zu beachten. Was konkret, zeigt diese Checkliste:

- geeignete Sammelflächen, Speicherstandort und Anschlusshöhen prüfen,

- Regenertrag, Bedarfsmenge und Speichergröße ermitteln,

- Finanzierungshilfen und öffentliche Zuschüsse durch Bundesland oder Kommune abfragen,

- Festsetzungen/Bedingungen durch Bebauungsplan oder örtliche Satzung abfragen,

- Anlagensystem (Filter-/Speicher-/Pumpen-/Nachspeiseprinzip) wählen,

- Vorschriften und Möglichkeiten des Speicherüberlaufes prüfen (Versickern, Einleiten in ein Fließgewässer, Anschließen an Misch- oder Trennkanal),

- Notwendigkeit einer Zählereinrichtung und Rückstausicherung prüfen,

- bei erdvergrabenen Speichern maximalen Grundwasserstand und Auftriebssicherung, eventuelle Befahrbarkeit beachten,

- bei Anschluss von begrünten Dachflächen auf mögliche Färbung des Wassers hinweisen,

- anerkannte Regeln der Technik (DIN/EN-Normen, TrinkwV 2001, ZVSHK-Merkblätter) beachten,

- Bauherrschaft auf die gesetzliche Mitteilungspflicht an den Trinkwasserversorger und das Gesundheitsamt hinweisen.

Zentraler Teil der Projektvorbereitung sollte stets die Prüfung auf finanzielle Förderungen und Zuschüsse sein. Neben regionalen Förderungen können Zuschüsse bzw. Kredite von der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und der KfW (Förderbank des Bundes) infrage kommen. Der Zuschuss der BAFA gilt – als Teil der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – für Maßnahmen zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. Sie gilt für den Erhalt und die Neuanlage von Dach- und Fassadenbegrünungen bei Wohn- und Nichtwohngebäuden. Der Zuschuss kann nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von Unternehmen, Verbänden, Kirchen, Kommunen und anderen beantragt werden. Nähere Information hierzu sind auf der Internetseite der BAFA zu finden. Die KFW hingegen bietet (ebenfalls als Teil der BEG) die Möglichkeit, zinsvergünstigte Kredite zu beantragen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um die Förderung von Maßnahmen zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. Bei Wohngebäuden werden Sanierungen gefördert, wobei Dach- und Fassadenbegrünung nur als Teil einer Komplettsanierung zum Effizienzhaus förderfähig ist.

Regenwassernutzung auch in Bestandsgebäuden

Bei Bestandsgebäuden, in denen eine Sanierung geplant wird, ist es sinnvoll, gleich eine Regenwassernutzungsanlage einzuplanen. Die Mehrkosten für den Speicher, die Pumpe, den Filter und den Mehraufwand für zusätzliche Rohrleitungen können sich innerhalb kurzer Zeit amortisieren. Durch die Regenwassernutzung entfallen teilweise die Gebühren für Abwasserentsorgung – definitiv aber entfallen die Kosten für das Trinkwasser. Des Weiteren erzielt man auch mit kleinen Regenwasseranlagen eine bessere Energiebilanz als mit der ausschließlichen Verwendung von Trinkwasser, denn für die Aufb ereitung und den Transport von Trinkwasser wird viel Energie aufgewendet.

Selbstverständlich gilt bei der Planung von Regenwassernutzungsanlagen wie bei allen Pumpen und Pumpensystemen auch: Im Sinne der finanziellen und ökologischen Nachhaltigkeit ist die richtige Größe entscheidend. In DIN 1989-100 [1] heißt es: „Die optimale Größe des Nutzvolumens von Regenwasserspeichern sollte in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Regenwasserertrag und Betriebswasserbedarf stehen. Eine Optimierung des Nutzvolumens ist unter quantitativen und wirtschaft lichen Aspekten durchzuführen.“ Folgende Richtwerte lassen sich für die Schätzung der Speichergröße heranziehen:

- Speichergröße bei einem Wassertrag von 600 bis 1200 mm Niederschlag pro Jahr bei

- Hartdächern: 25 bis 50 l Nutz volumen pro m2 Dachgrundfläche,

- Gründächern: 10 bis 20 l Nutzvolumen pro m2 Dachgrundfläche.

- Speichergröße anhand der Nutzerinnen/-Nutzeranzahl (Personen im Haus) im

- privat genutzten Ein- und Zweifamilienhaus: 1000 l Nutzvolumen pro Bewohnerin/Bewohner.

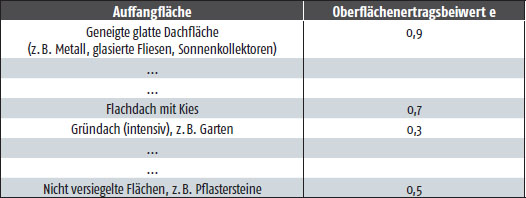

Zur Berechnung nach DIN EN 16941-1 [2] ist eine exaktere Bestimmung des verfügbaren Regenwasservolumens nötig. Das verfügbare Regenwasservolumen (YR), das potenziell in einem Zeitabschnitt (t) von verschiedenen Flächen (Index i) gesammelt werden kann, wird mittels folgender Gleichung ermittelt:

YR= Σ Ai · hi · ei · ni

YR Regenwasserertrag je Zeitabschnitt t, in l

A Größe der Auffangfläche in m2

h Gesamte Regenwassermenge für einen gewählten Zeitabschnitt in mm

e Oberflächenbeitragswert

n Beiwert zum hydraulischen Wirkungsgrad der Behandlung

Die gesamte Regenwassermenge (h) muss repräsentativ für den entsprechenden Ort sein. Der Zeitabschnitt (jährlich, monatlich, täglich) für diese Menge muss in Abhängigkeit vom Bemessungsansatz gewählt werden. Der Oberflächenflächenbetragswert ist der Tabelle 2 der DIN EN 16941-1 zu entnehmen (Auszug: s. Tabelle).

Bei den Filtersystemen haben sich solche durchgesetzt, die den Schmutz nicht zurückhalten, sondern das Wasser vom Schmutz trennen, das Wasser in den Regenspeicher einleiten und gleichzeitig den Schmutz in Richtung Kanalisation bzw. Versickerung entsorgen. Die Dimensionierung der Filter basiert auf den angeschlossenen Auffangflächen und den daraus resultierenden Rohrdurchmessern.

Das Regenwasser wird aus dem Regenspeicher von der Pumpe der Regenwasserzentrale angesaugt oder bei größeren Entfernungen durch eine Tauchpumpe zugebracht. Von dort wird mit der Druckerhöhungsanlage zu den Entnahmestellen gefördert. Die Auslegung der Druckerhöhung erfolgt gemäß den bekannten Dimensionierungen bei der Trinkwasserdruckerhöhung.

Die Trinkwassereinspeisung erfolgt gemäß EN 1717 [3] über den freien Auslauf in einen integrierten Systemtank, aus dem das Wasser bei Regenwassermangel entnommen wird. Dabei muss die Kapazität der Trinkwasserleitung hinreichend für die Versorgung der Anlage sein.

Die Systemsteuerung ist die zentrale Intelligenz der Regenwassernutzungsanlage. Ihre Steuereinheit überwacht, kontrolliert und steuert die gesamte Anlage und gewährleistet somit ständige Betriebssicherheit.

Die Betriebswasserleitungen zu den Entnahmestellen werden bei Regenwassernutzungsanlagen mit den gleichen Parametern und Faktoren wie bei der Trinkwasserversorgung geplant.

Sicherungseinrichtung zum Schutz des Trinkwassers

Zentral ist in der Planung der Anlagen zudem der „freie Auslauf“ als Sicherungseinrichtung zum Schutz des Trinkwassers. Laut § 17 der Trinkwasserverordnung dürfen Nichttrinkwasseranlagen keine direkte Verbindung zum Trinkwasser haben – auch nicht bei einer Nutzungsänderung, wenn die Regenwassernutzungsanlage irgendwann einmal entfallen sollte. Die beiden Systeme müssen daher nach EN 1717 mit einem freien Auslauf voneinander getrennt werden.

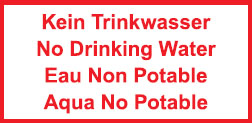

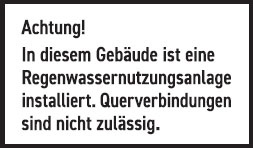

Die strikte Trennung von Trinkwasser und Nichttrinkwasser schlägt sich selbstverständlich auch in der Kennzeichnungspflicht nieder. Nach der Trinkwasserverordnung und der DIN 2403 [4] sind Nichttrinkwasserleitungen eindeutig und dauerhaft farblich zu kennzeichnen, um Verwechslungen auszuschließen. An allen Entnahmestellen muss ein entsprechendes Zeichen („Kein Trinkwasser“) angebracht sein. Des Weiteren muss, gemäß DIN 1989-100, an der Wasserübergabestelle bzw. am Hausanschluss (z. B. am Wasserzähler) ein Hinweisschild angebracht werden.

Literatur:

[1] DIN 1989-100: Regenwassernutzungsanlagen - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 16941-1

[2] DIN EN 16941-1: Vor-Ort Anlagen für Nicht-Trinkwasser - Teil 1: Anlagen für die Verwendung von Regenwasser

[3] EN 1717: Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen

[4] DIN 2403: Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff

Autor: Torsten Grüter, Vertriebsleiter Deutschland, Wilo SE