PV-Anlagen optimal ins Netz einbinden - Immer mehr PV-Anlagen speisen ins Verteilnetz ein

Findet der lokal erzeugte Strom keine entsprechende lokale Abnahme beim Verbraucher, kann es zu Spannungsüberhöhungen im Netz kommen. Im Forschungsprojekt PV-Integrated entwickeln Wissenschaftler Wechselrichter-Regelungssysteme, die dazu beitragen, das Netz zu stabilisieren. In einem Feldtest wurden die neuen Modelle geprüft.

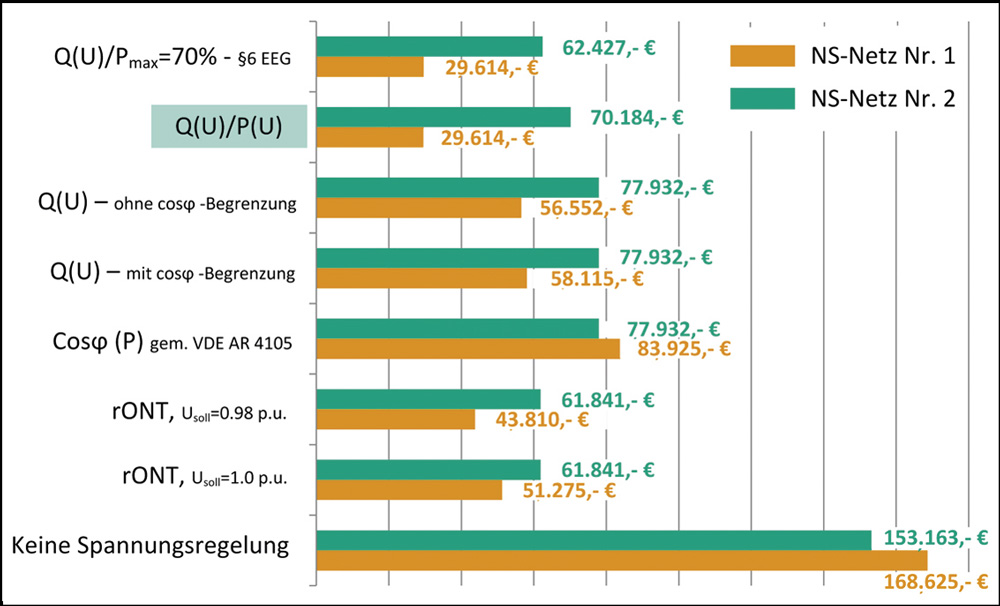

Je mehr PV-Anlagen ins Stromnetz speisen desto wichtiger ist es, dass an verschiedenen Netzeinspeisepunkten Blindleistung bereitgestellt wird, um das zulässige Spannungsband im Netz einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe übernehmen dabei die Wechselrichter. Sie sorgen dafür, dass die benötigte Blindleistung von den PV-Anlagen erzeugt und am Anschlusspunkt ins Netz eingespeist wird. Die induktive und kapazitive Blindleistung beeinflusst die Spannung. Die Spannungsqualität lässt sich verbessern, beispielweise indem der Spannungsüberhöhung mit Wirkleistungseinspeisung der PV-Anlagen entgegengewirkt wird. Eine geschickte Regelung kann die Spannung absenken und die Belastung der Netze reduzieren. „Kosten-Nutzen-Analysen zeigen, dass mit aktiv an der Spannungshaltung beteiligten PV-Wechselrichtern die Ausbaukosten bis zu 80% geringer sind als beim herkömmlichen Netzausbau“, erklärt der wissenschaftliche Projektleiter Dr. Christian Töbermann vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES in Kassel. Er fügt hinzu: „Dies liegt daran, dass die Aufnahmefähigkeit des Verteilnetzes für Photovoltaik-Leistung steigt. Für die Anlagenbetreiber können so auch Abregelungen vermieden werden.“

Regelungsmöglichkeiten erweitert

Im Projekt „Integration großer Anteile Photovoltaik in die elektrische Energieversorgung“ (PV-Integrated) entwickelten die Wissenschaftler und Industriepartner alternative Regelungsmöglichkeiten für PV-Wechselrichter. Dabei kombinierten sie die Blindleistungsregelung Q(U) mit einer Wirkleistungsregelung P(U). Die Blindleistungsregelung sorgt zunächst dafür, dass die Wechselrichter – abhängig von ihrer lokalen Netzspannung – induktive Blindleistung bereitstellen und so die Spannung halten. Hat der Wechselrichter ab einer bestimmten Netzspannung seine maximale Blindleistungsbereitstellung erreicht, bleibt seine Blindleistungsabgabe konstant. Steigt die Netzspannung noch weiter an, reduziert dann der PV-Wechselrichter seine Wirkleistungsabgabe. Vorteile dieser Regelungsvariante: Die Aufnahmefähigkeit von Niederspannungsnetzen für weitere PV-Leistung steigt insgesamt. Außerdem wird verhindert, dass der Überspannungsschutz anspricht und eine Trennung der Anlage vom Netz stattfindet.

Neueste Wechselrichter im Test

Aktuell prüfen der Netzbetreiber Bayernwerk und der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar Technology die theoretischen Forschungsergebnisse in der Praxis. Sie führen Tests bei dem mittelständischen Unternehmen Franz Xaver Denk in Niederalteich in Niederbayern durch. Dessen PV-Anlage deckt etwa 70% seines elektrischen Jahresenergiebedarfs. Sämtliche Verbraucher und das PV-System sind über einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt an das Mittelspannungsnetz von Bayernwerk angeschlossen. „Im Rahmen des Feldversuchs haben wir nachgewiesen, dass PV-Systeme technisch und wirtschaftlich eine sehr attraktive Lösung zur lokalen Blindleistungskompensation und zur flexiblen Blindleistungsbereitstellung für den effizienten Netzbetrieb sind“, erklärt Daniel Premm von SMA. Dazu werden dreiphasige Wechselrichter der neuesten Generation eingesetzt. Diese unterstützen serienmäßig die netzseitigen Funktionen bezüglich Wirk- und Blindleistungsbereitstellung sowie das netzstützende Verhalten im Fehlerfall. Insgesamt finden innerhalb dieses Forschungsprojektes mehrere Feldtests in Deutschland statt.

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Projekt PV-Integrated, dessen Laufzeit insgesamt vier Jahre beträgt. Die in diesem Forschungsvorhaben erzielten Ergebnisse fließen auch in das Projekt „Task 14: High Penetration of PV Systems in Electricity Grids“ der Internationalen Energieagentur (IEA) mit ein. Task 14 findet im Rahmen der Technologieinitiative „Photovoltaic Power Systems“ der IEA statt. (BINE)