Korrosionssichere Inbetriebnahme und Betrieb…

…von geschlossenen Wasserkreisläufen. Ergebnisse eines Forschungsprojektes

Die Korrosion in geschlossenen Wasserkreisläufen zum Heizen und Kühlen rückt zunehmend in den Fokus von Gebäudebetreibern und -eigentümern. Gründe hierfür sind die zunehmende Komplexität der wasserführenden TGA-Systeme in Nichtwohngebäuden, geringe Wandstärken der Bauteile und Systemtemperaturen im Bereich der Optimaltemperatur für Mikroben. Das Schadensausmaß kann Nutzungsausfälle und kostenintensive Sanierungen zur Folge haben. Worauf also gilt es bei der Inbetriebnahme und beim Betrieb zu achten?

In der VDI 2035 „Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen“ wird vorausgesetzt, dass ein Wasserkreislauf korrosionstechnisch geschlossen (sauerstoffdicht) ausgeführt wird. Daher sei die Wasserqualität für die Korrosionsvermeidung von untergeordneter Bedeutung, lediglich der Gehalt an Härtebildner im Füllwasser müsse begrenzt werden, heißt es. Eine salzarme Fahrweise mit einer elektrischen Leitfähigkeit des Umlaufwassers von ‹ 100 μS/cm wird als optional angesehen. Ansonsten wird die elektrische Leitfähigkeit auf 1.500 μS/cm begrenzt. In der Praxis läuft die einzige verpflichtende Anforderung der VDI 2035 auf die Enthärtung des Standortwassers hinaus.

Ausführungsfehler und ihre Folgen

Im Forschungsprojekt KENBOP1) wurde jedoch festgestellt, dass die Annahme korrosionstechnisch geschlossener Anlagen nicht praxisgerecht ist. Ausführungsfehler, wie z. B. die Verwendung diffusionsoffener Kunststoffe oder Betriebsstörungen durch eine unzureichende Druckhaltung oder Leckagen und damit verbunden einer kontinuierlichen Nachspeisung führen zu einer Erhöhung des Sauerstoffgehaltes im Umlaufwasser (teilweise › 100 μg/l). Auch in korrosionstechnisch geschlossenen Anlagen mit niedrigsten Sauerstoffgehalten (um die 20 μg/l) konnte Korrosion beobachtet werden, wenn die Wasserqualität ungeeignet ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Umlaufwasser durch mikrobiologische Vorgänge versauert und der pH-Wert ‹ 7 liegt.

Die VDI 6044 „Vermeidung von Schäden in Kaltwasser und Kühlkreisläufen“ geht mit ihren Anforderungen an die Wasserqualität weiter als die VDI 2035. So werden die Gehalte an Chlorid, Sulfat, Nitrat, Ammonium und organischen Kohlenstoff (TOC) begrenzt. Wenn Kupfer- und Stahlwerkstoffe kombiniert werden, wird empfohlen, die elektrische Leitfähigkeit des Umlaufwassers auf 250 μS/cm zu begrenzen. Die zulässigen Gehalte an Sulfat, Nitrat und TOC werden begrenzt, weil diese als Nährstoffgrundlage für Mikroben dienen, deren Stoffwechselprodukte zu einer Versauerung des Umlaufwassers führen. Der zulässige Chloridgehalt wird begrenzt, weil er Deckschichten angreift und somit das Risiko für Lochkorrosion und Leckagen erhöht.

Beide Richtlinien behandeln das Thema Inbetriebnahme von hydraulischen Systemen untergeordnet. Dabei hat sich bereits im Forschungsprojekt EQM:Hydraulik2) gezeigt, dass die Inbetriebnahme für die Korrosionsvermeidung im späteren Betrieb eine bedeutende Rolle spielt. Aus dieser Erkenntnis heraus wurden im nachfolgenden Forschungsprojekt KENBOP die Inbetriebnahme und die ersten Betriebsjahre von vier Neubauten wissenschaftlich begleitet. Die Erkenntnisse aus diesem Forschungsprojekt wurden in einem praxisorientierten Leitfaden gebündelt. Dieser übertrifft die Anforderungen der beiden VDI-Regeln. Darüber hinaus ist der Leitfaden gleichermaßen für Kühl- und Heizsysteme anwendbar. Somit wird man auch Change-Over-Anlagen gerecht, bei denen die Kühl- und Heizsysteme hydraulisch verbunden sind.

Umfassendes Monitoring

Im Rahmen des Forschungsprojektes KENBOP wurden vier Gebäude während des Baus, der Inbetriebnahme und in den ersten Betriebsjahren begleitet. Für das Monitoring wurden alle drei Monate Wasserproben entnommen und chemisch analysiert. Darüber hinaus wurden elektrochemische Sensoren in den Wasserkreisläufen installiert, deren Daten aufgezeichnet und auf einem webbasierten Dashboard visualisiert.

Folgende Gebäude wurden untersucht:

- Humboldtforum im Berliner Schloss, Berlin

- Neue Hauptverwaltung Wilo, Dortmund

- Hotel Super 8 Berliner Tor, Hamburg

- Hotel Holiday Inn Berliner Tor, Hamburg.

Ergebnisse

Die geordnete Inbetriebnahme eines Kreislaufes mit einer vorangestellten und dokumentierten Spülung und Druckprüfung war in den meisten Fällen nicht zu beobachten. So erfolgen gerade bei großen Systemen die Befüllungen abschnittsweise und nach Gegebenheit. Für eine geordnete Inbetriebnahme sollten Kontrollinstanzen eingeführt werden, in die alle Akteure verpflichtend eingebunden werden.

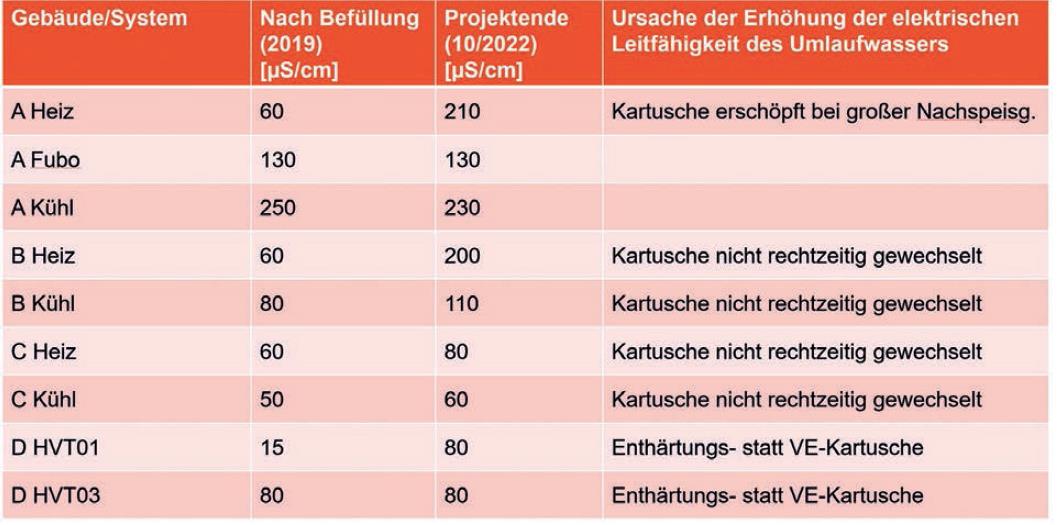

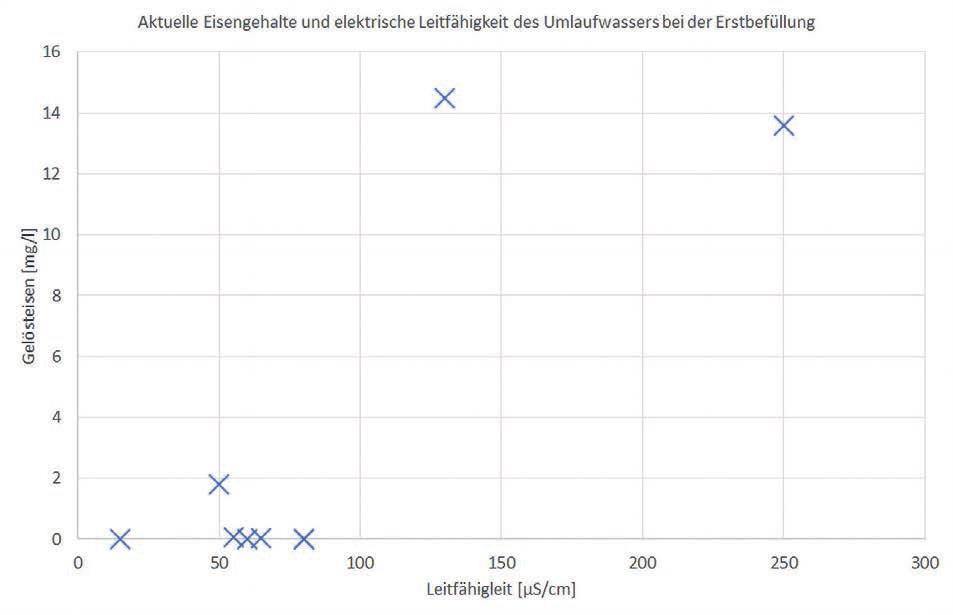

Für die Befüllung und Nachspeisung aller untersuchten Systeme wurde aus der Erfahrung des Forschungskonsortiums heraus und zur Einhaltung beider oben genannten VDI-Regeln vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) empfohlen. Durch die Vermengungen des VE-Wassers mit Spülwasserresten stellten sich elektrische Leitfähigkeiten der Umlaufwässer zwischen 15 und 130 μS/cm ein, vgl. Tabelle 1. Bei fast allen Systemen sind die elektrischen Leitfähigkeiten in den ersten beiden Betriebsjahren angestiegen. Die häufigste Ursache waren erschöpfte Entsalzungskartuschen der Nachspeiseinheiten oder es wurden Enthärtungs-anstatt Entsalzungskartuschen verwendet. Insbesondere nach der Fertigstellung kommt es im Rahmen der Mängelbeseitigung oder sonstiger Restarbeiten zu Teilentleerungen der Systeme, die anschließend über die automatische Nachspeisung wieder befüllt werden. Die hierfür erforderlichen Mengen überschreiten schnell die Kapazität der Entsalzungskartuschen, so dass unbehandeltes Standortwasser nachgespeist wird.

Gerade bei der Erstbefüllung ist der Einfluss der Wasserqualität für das spätere Korrosionsgeschehen entscheidend, weil sie die schützende Deckschichtbildung der Metalloberflächen wesentlich beeinflusst. Rund zwei Jahre nach Erstbefüllung ist in den Systemen, deren Umlaufwässer bei Inbetriebnahme eine geringe elektrischer Leitfähigkeit aufwiesen, weniger Korrosion zu beobachten als in Systemen, deren Umlaufwässer bei Inbetriebnahme eine hohe Leitfähigkeit aufwiesen.

In einem beobachteten System wurden Unterflurkonvektoren nur teilweise gemäß der Planung mit einer festen Verrohrung angeschlossen. Bei dem Rest wurden diffusionsoffene Silikonschläuche verwendet. Durch den eindringenden Sauerstoff sind diese Schläuche mit Korrosionsprodukten zugewachsen. Bei der stichprobenhaften Prüfung wurde dieser Ausführungsfehler zunächst nicht bemerkt.

Der Leitfaden

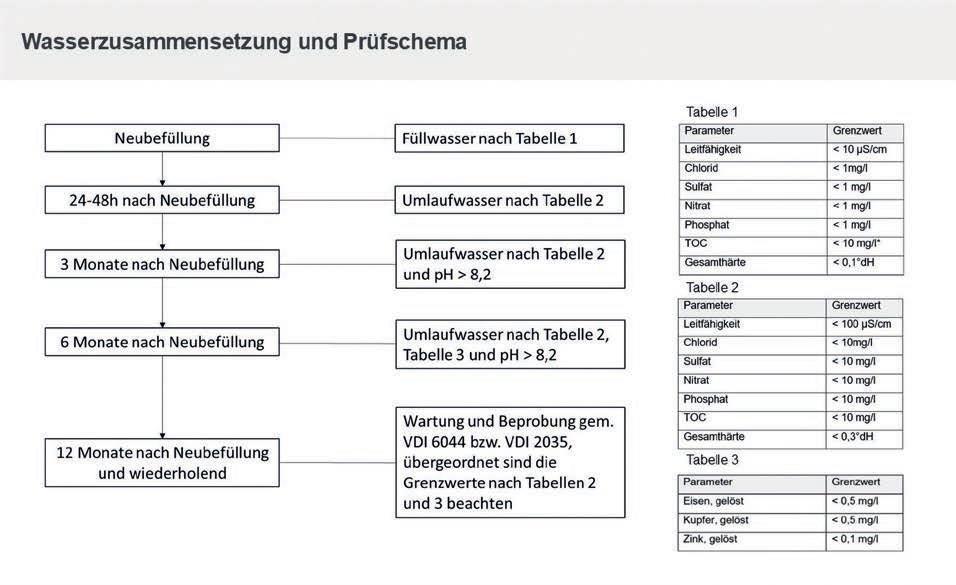

Schwerpunkte des Leitfadens sind die Gewährleistung eines Umlaufwassers mit einer niedrigen elektrischen Leitfähigkeit ‹ 100 μS/cm, die Begrenzung korrosionsfördernder Inhaltsstoffe und eine hohe Kontrolldichte während der Inbetriebnahme. Hiermit soll gewährleistet werden, dass die Systeme von Anbeginn an mit richtig aufbereiteten Wässern betrieben werden. Die Kontrolle des pH-Wertes erfolgt im Gegensatz zu den VDI-Regeln nicht erst nach einem Jahr, sondern erstmalig nach drei Monaten, da beobachtet wurde, dass alle untersuchten Systeme nach dieser Zeit den Mindestwert von pH 8,2 erreichen. Darüber hinaus werden die wichtigsten Aspekte des Korrosionsschutzes bei Planung, Ausführung und Betrieb erwähnt. Nachspeisereinrichtung, Druckhaltung und der Erschöpfungsgrad der Kartuschen sind möglichst durch ein technisches Monitoring lückenlos zu kontrollieren. Für große kostenintensive Anlagen wird ein technisches Monitoring des Umlaufwassers mit elektrochemischen Sensoren empfohlen um Fehlentwicklungen aufzudecken, bevor Schäden entstehen. Der Leitfaden wird auf Basis neuer Erkenntnisse laufend aktualisiert und ist unter siz-energieplus.de abrufbar.

Die Kontroverse um das VE-Wasser

Es besteht teilweise die Annahme, dass VE-Wasser aggressiv sei und die Korrosion fördere. Als Grund wird der hohe „Lösungsdruck“ und die fehlende Pufferkapazität genannt, die zu einer starken Versauerung unter dem Einfluss von Kohlendioxid aus der Luft führe. Hinter der Vorstellung des „Lösungsdrucks“ steht die Eigenschaft des VE-Wassers, Stoffe leichter zu lösen. Allerdings betrifft dies nur wasserlösliche Stoffe. Elementare Metalle sind hiervon nicht betroffen. Es ist auch kein anderer direkter chemischer Wirkmechanismus bekannt, bei dem entsalztes Wasser die Oxidation oder Lösung von Metallen fördert.

In korrosionstechnisch geschlossen betriebenen Anlagen überwiegen bei unbehandeltem Standortwasser die korrosionsfördernden Eigenschaften von Halogenidionen (hauptsächlich Chlorid) und die bei der mikrobiologischen Sulfatreduktion entstehenden korrosiven Schwefelverbindungen.

Die fehlende Pufferkapazität ist lediglich bei belüfteten Systemen relevant. In geschlossenen Systemen wirkt sie sich auch auf der alkalischen Seite aus. Vollentsalztes Wasser alkalisiert sogar schneller und weist durch die fehlende Pufferkapazität oft höhere pH-Werte als unaufbereitetes Wasser auf. Nur enthärtetes Wasser alkalisiert noch stärker aufgrund der sog. Sodaspaltung.

Aus diesen Gründen kann unzweifelhaft eine hervorragende Eignung vollent salzten Füllwassers für korrosionstechnisch geschlossen geplante Systeme konstatiert werden. Der nach Entsalzung oft geringe pH-Wert ist dabei irrelevant, da sich innerhalb kürzester Zeit infolge der unumgänglichen anfänglichen Korrosionsprozesse alkalische Verhältnisse im Umlaufwasser einstellen.

Technisches Monitoring

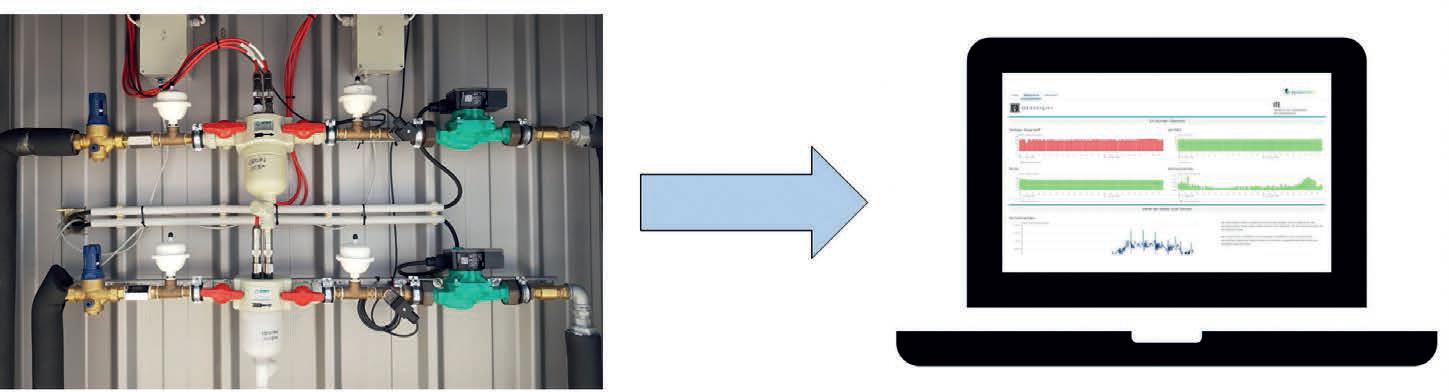

Im Forschungsprojekt wurde das „FeQuan“-Sensorsystem in Verbindung mit einem Dashboard des Dienstleisters „synavison“ weiter optimiert und zur Anwendungsreife gebracht. Bei dem Sensorsystem werden mit elektrochemischen Sensoren nicht nur die Grundparameter der Wasserqualität wie z. B. der pH-Wert erfasst, sondern es wird auch wird über einen Algorithmus der Gehalt an gelösten Metallen als Indikator für die Korrosionsaktivitäten berechnet. Darüber hinaus wurden Methoden für eine automatisierte Auswertung und Alarmmeldung entwickelt und verbessert. Die Datenverarbeitung und Visualisierung der Daten in einem webbasierten Dashboard erfolgt über den Projektpartner synavision, der auf die Qualitätssicherung des Gebäudebetriebes spezialisiert ist.

Autoren: B. Sc. Karsten Neumann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für die Transformation des Energiesystems (ITE), Fachbereich Technik, FH Westküste, Heide Dr. rer. nat. Oliver Opel, M.Sc., Lehrstuhl für energetische Optimierung von Gebäuden, Fachbereich Technik, FH Westküste, Heide Marlies Wiegand, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für die Transformation des Energiesystems (ITE), Fachbereich Technik, FH Westküste, Heide, Dr.-Ing. Mani Zargari, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Steinbeis Innovationszentrum energieplus, Braunschweig

1) Korrosionssichere Inbetriebnahme energieoptimierter hydraulischer Systeme, Förderkennzeichen 03ET1647 Laufzeit 2019 – 2022

2) Energie- und Qualitätsmanagement gegen Korrosion und Belagbildung in hydraulischen Systemen, Förderkennzeichen 03ET1270 Laufzeit 2015 – 2018

www.fh-westkueste.de/ite/

www.synavision.de

siz-energieplus.de