Klein-KWK-Module mit Mikrogasturbinen für Wohngebäude und Kleingewerbe - Neue Technologien zur Primärenergieeinsparung

Im Bereich der energieeffizienten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erweist sich der Einsatz von erdgasbetriebenen Mikrogasturbinen als vielversprechende Alternative für die dezentrale Energieversorgung. Zahlreiche bereits installierte Anlagen bestätigen die Zuverlässigkeit dieser Technologie.

Bei den Mikrogasturbinen handelt es sich um, schnell laufende Gasturbinen mit niedrigen Brennkammerdrücken und Brennkammertemperaturen im Leistungsbereich ca. 25 bis ca. 200 kWel. In der kleineren Leistungsklasse können die Mikrogasturbinen hervorragend für die dezentrale Energieversorgung im Wohnbereich und für Nahwärmenetze sowie für Kleingewerbebetriebe, Supermärkte, Schwimmbäder, etc. verwendet werden. Demgegenüber werden die Gasturbinen für den industriellen Einsatz im Leistungsbereich von 200 bis 500 kWel eingesetzt.

Die Hauptkonkurrenten der Mikrogasturbine, d.h. die am häufigsten eingesetzte KWK-Systeme, basieren auf dem Kolbenmotor. Im Gegensatz zu den Mikrogasturbinen ist in dem Leistungsbereich der Klein-KWK-Anlagen mit Stirlingmotoren oder als Brennstoffzellenaggregate noch keine serienreife Markteinführung zu verzeichnen. Diese Aggregate befinden sich derzeit in der Testphase bzw. werden als Prototypen eingesetzt.

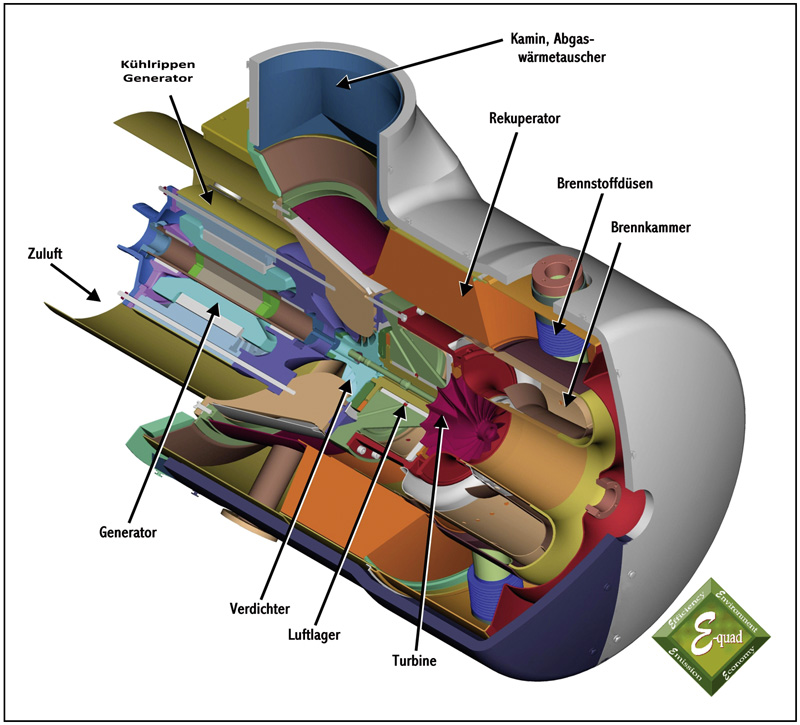

Funktionsprinzip

Die Mikrogasturbinen zeichnen sich durch den ökonomischen Vorteil aus, dass sie aufgrund der sehr niedrigen Brennkammertemperaturen äußerst niedrige Stickoxide-(NOx) und Kohlenmonoxide-(CO)Werte (<15 ppm) erreichen. Zudem werden hier höhere Luftüberschüsse als bei den größeren Gasturbinen und relativ niedrige Brennkammerdrücke eingestellt.

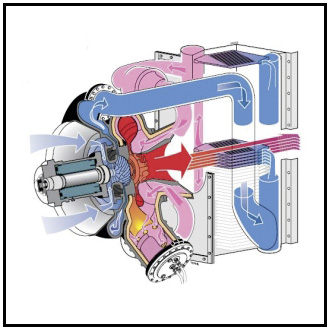

Das Arbeitsmedium Luft wird direkt aus der Umgebung angesaugt und zuerst über den Generator geführt, um diesen zu kühlen. Im Anschluss daran wird die Luft im Verdichter auf ca. 5 bar verdichtet, wobei ein Temperaturanstieg bis über 200°C erreicht wird. Die weitere Erwärmung bis zum Turbineneintritt erfolgt zum Teil im Rekuperator mithilfe des heißen Turbinenabgases.

Die einstufigen Mikrogasturbinen bestehen aus den Einzelkomponenten radialer Verdichter, der Turbine und dem Generator, die auf einer Welle angeordnet sind. Aufgrund ihrer einfachen Konstruktion werden die Mikrogasturbinen mit niedrigen Turbineneintrittstemperaturen um ca. 1000°C betrieben. Im Vergleich dazu betragen die Turbineneintrittstemperaturen bei den größeren Gasturbinen bis zu 1450°C.

Die niedrigen Eintrittstemperaturen bewirken zwar einen geringeren Turbinenwirkungsgrad, der Nachteil wird aber durch den Einsatz eines integrierten Rekuperators ausgeglichen. Der Rekuperator (interner Rauchgaswärmeübertrager) erwärmt mit dem ausströmenden Abgas die verdichtete Luft vor der Brennkammer. Hierdurch wird erreicht, dass die Luft mit einer höheren Temperatur in die Brennkammer eintritt und weniger Wärme durch die Verbrennung zugeführt werden muss. Insofern kann mit reduziertem Brennstoff-einsatz energetisch die gleiche Strommenge erzeugt werden.

Wenn örtlich kein Gasanschluss mit einem ausreichenden Gasvordruck von >6 bar bereitgestellt werden kann, muss ein zusätzlicher Erdgasverdichter investiert werden, um den erforderlichen Gasdruck am Eintritt der Mikrogasturbine sicherzustellen.

Vor- und Nachteile

Als Alternative zu den Verbrennungsmotoren weist die Mikrogasturbine inte-ressante Eigenschaften und Vorteile auf. Der entscheidende Vorteil der gekoppelten gegenüber der getrennten Strom-Wärmeerzeugung besteht im hohen Gesamtwirkungsgrad und dass kein Katalysator zur Abgasreinigung erforderlich ist.

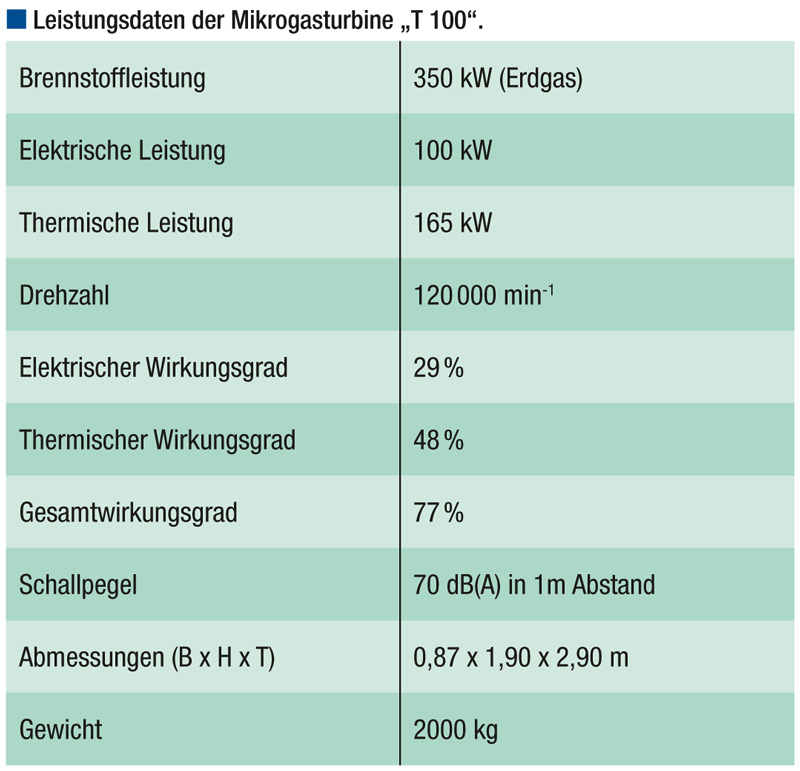

Die Grundlagen für die Entwicklung von Mikrogasturbinen lieferte die Turboladertechnik, wobei der elektrische Strom über einen schnell laufenden Generator erzeugt wird, der direkt mit der Turbine gekoppelt ist. Die Drehzahl des Turbosatzes liegt je nach Größe und Leistung zwischen 40000 und 120000 Umdrehungen pro Minute. Der so erzeugte hochfrequente Wechselstrom mit teilweise 1000 bis 1600 Hz wird in der Leistungselektronik der Turbine zunächst über Gleichrichter in Gleichstrom umgewandelt und im Anschluss daran in Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz umgewandelt.

Die Mikrogasturbine wird mit hohem Verbrennungsluftüberschuss gefahren (z.B. Lambda = 6), wobei die über den Turbosatz ausgekoppelte Wärme dem Heizungsnetz zugeführt werden kann.

Über einen breiten Einsatzbereich kennzeichnet die Mikrogasturbine insbesondere der geringe Wartungsaufwand sowie die geringen Schadstoff- und Schallemissionen. Da lediglich geringe Verschleißteile vorhanden sind und Schmierstoffe fehlen, erstreckt sich der Wartungsaufwand gegenüber den Kolbenmotor-KWK-Systemen lediglich auf die Inspektion des Gasverdichters sowie die Brennstoff- und Luftfilter.

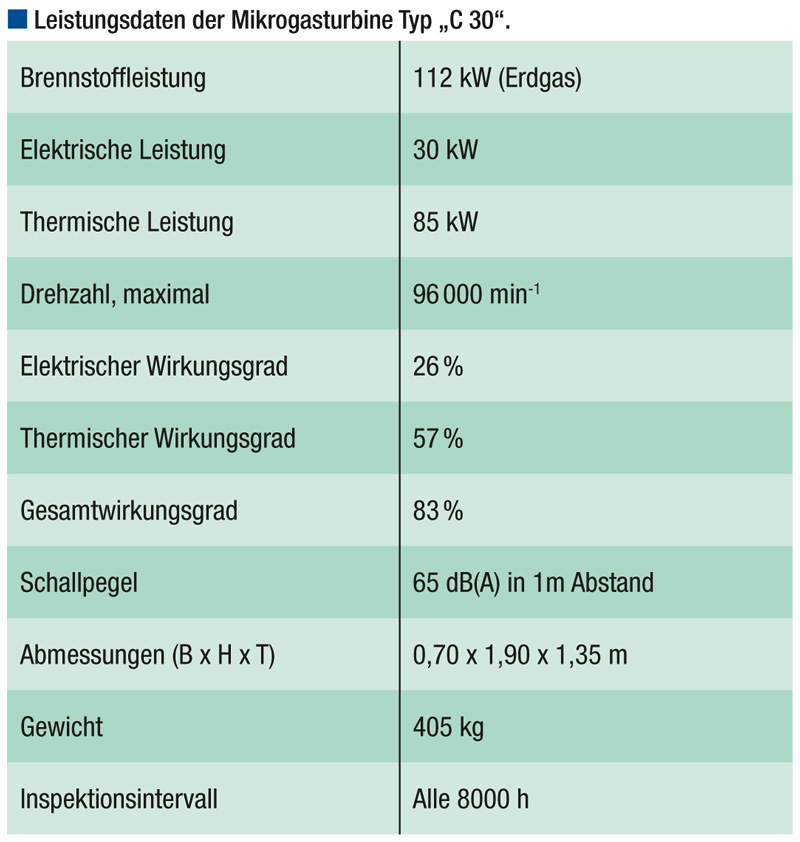

Ein weiterer Vorteil der Mikrogasturbinen sind die geringen Schallemissionen. Einerseits liegt der Schallpegel bei 65 dB(A) nicht deutlich niedriger als bei den Kolbenmotoren, doch hierbei handelt es sich um einen hochfrequenten Schall, der sich mit einfachen Maßnahmen in Bezug auf die Schallemission einschränken lässt. Weil die Mikrogasturbinen nahezu vibrationsfrei arbeiten, kann auf eine Schwingungskopplung wie bei den Kolbenmotoren komplett verzichtet werden.

Nachteil: Beim Einsatz von Mikrogasturbinen-KWK-Anlagen müssen die physikalischen Phänomene dieser Maschinen beachtet werden, wobei die der elektrischen Leistung und damit auch der elektrische Wirkungsgrad von der Umgebungstemperatur beeinflusst wird. Hierbei spielen einerseits die höheren Umgebungstemperaturen und geringeren Luftdrücke eine Rolle, z.B. die in größerer Höhe abnehmende Dichte der angesaugten Luft. Andererseits steigt der Leistungsbedarf für die Verdichtung mit zunehmender Lufteintrittstemperatur merklich an, wodurch eine Minderung der abgegebenen mechanischen Leistung zu verzeichnen ist.

Bei den Mikrogasturbinen wird die bei Volllast niedrigere Temperatur auch bei Teillast konstant gehalten. Die Regelung erfolgt über die Drehzahl der Welle. Aus diesem Grund weist die Mikrogasturbine im Teillastbereich geringere Wirkungsgradverluste auf.

In Verbindung mit einer drehzahlunabhängigen Strominvertierung durch den Einsatz einer Leistungselektronik werden neben einem akzeptablen elektrischen Wirkungsgrad mit über 25% und Gesamtwirkungsgrad von über 70% auch ausgewogene Teillastwirkungsgrade erreicht, die sich insbesondere für die Anwendung in kleineren Versorgungsobjekten positiv auswirken.

Als Nachteil wirkt sich auch der hohe Luftüberschuss im Abgas aus, der für eine effiziente Abwärmenutzung besonders niedrige Rücklauftemperaturen erfordert.

Die Mikrogasturbinen können sowohl im Netzparallel- als auch im Inselbetrieb gefahren werden. Beim Netzparallelbetrieb wird die Energie zum Starten der Mikrogasturbine aus dem Netz bezogen. Im Inselbetrieb muss diese Energie von Akkumulatoren bereitgestellt werden, die auch für den Betrieb des DC/AC-Wandlers benötigt werden.

Zum Starten der Mikrogasturbine dient der Generator als Motor, der die Turbine zunächst auf eine bestimmte Startdrehzahl antreibt. Nach einer Warmlaufphase geht der Generator in den Lastbetrieb über.

Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten

Die Marktentwicklung der Mikrogasturbinen hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt, wobei die Führung von Capstone und Turbec bestimmt wird. Auf die akzeptablen Modulkosten der Mikrogasturbinen wirkt sich u.a. auch aus, dass eine Flüssigkeitskühlung für den Generator und Wechselrichter erst ab einer Leistung von 60 kWel erforderlich wird. Bei den kleineren Modulen wird die Abwärme ausschließlich über die Abgase abgeführt. Die Mikrogasturbinen haben zudem gegenüber der konventionellen Technologie erhebliche Vorteile zu verzeichnen.

Die Capstone-Mikrogasturbinen werden bereits seit Jahren als MGT-Module „C 30“, „C 60“, „C 100“ und „C 200“ hergestellt und haben ihre Zuverlässigkeit und Leistungsqualität in vielen ausgeführten Anlagen bestätigt.

Ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis: Als erstes Krankenhaus in Deutschland betreibt das St. Joseph Krankenhaus in Prüm seit dem 1.12.2006 eine erdgasbetriebene Mikrogasturbinen-KWK-Anlage, die in die zentrale Leittechnik des Krankenhauses eingebunden ist. Die „C 65“-Mikrogasturbine wurde nach 8000 Betriebsstunden zum ersten Mal gewartet.

Bei der im St. Joseph Krankenhaus installierten Mikrogasturbine (MGT) handelt es sich um eine thermisch geführte KWK-Anlage mit einer thermischen Leistung von 126 kW und einer elektrischen Leistung von 65 kW, die im Krankenhaus zu 100% selbst verbraucht werden. Damit wird ca. 40% des thermischen und ca. 30% des elektrischen Gesamtenergiebedarfs des Krankenhauses gedeckt. Die erzeugte Energiemengen liegen knapp über der benötigten thermischen Grundlast des Krankenhauses, wodurch die Mikrogasturbine nahezu das ganze Jahr über, d.h. Tag und Nacht, im Volllastbetrieb läuft. Die eventuellen täglichen Schwankungen im thermischen Bedarf des Warmwasserkreislaufs werden über einen vorhandenen Pufferspeicher ausgeglichen. Der Gesamtwirkungsgrad der Anlage liegt bei den sämtlich erforderlichen Eigenverbräuchen und Verlusten bei über 83%. Die Amortisationszeit der Mikrogasturbinen-KWK-Anlage liegt bei rund vier Jahren.

Ein anderes Praxisbeispiel ist die Nutzung einer auf 50 kW gedrosselten „C 60“-Mikrogasturbine zur Unterstützung des Nahwärmenetzes des hessischen Staatstheaters, des Kurhauses Wiesbaden und der Areal Bank durch den hessischen Energieversorger ESWE. Dieses Turbinenmodell mit einer elektrischen Nennleistung von 60 kW wurde aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Nettoleistung von 50 kW gedrosselt. Die Nennwärmeleistung beträgt hierbei 105 kW.

Auch viele Turbec-Mikrogasturbinen (z.B. „T 100“) liefern seit Jahren sehr gute Referenzen über Zuverlässigkeit und Leistungsqualität.

Kraft-Wärme-Kältekopplung mit Mikrogasturbine

In Verbindung mit einer Absorptionskälteanlage kann die Mikrogasturbine auch dort eingesetzt werden, wo neben der elektrischen Energie in erster Linie auch Kälte zur Klimatisierung benötigt wird. Die Mikrogasturbinen können elektrische Leistungen zwischen 30 und 200 kW sowie Prozesswärme erzeugen und als Wärmequelle für Absorptionskälteanlagen genutzt werden. Aufgrund der gasturbinenspezifischen Abwärmecharakteristik, bei der das gesamte Abwärmepotenzial auf einem hohen Temperaturniveau von rund 400°C anfällt, eignet sich die Mikrogasturbine vor allem für kleinere Industriebetriebe mit Prozesswärmebedarf sowie als Aggregat zur Klimakälteerzeugung mittels Absorptionskältemaschine.

Zu den Referenzobjekten gehören u.a. das Bayerngas Verwaltungsgebäude (2002) und das Tagungszentrum Buhlsche Mühle in Ettlingen.

Im Zuge der Analysen zur Heizwärmeversorgung des Bayerngas-Verwaltungsgebäudes in München wurden unterschiedliche Alternativen, wie der Einsatz von Brennwert-Wärmeerzeugern oder Brennstoffzellen bewertet, wobei unter Abwägung sämtlicher zu berücksichtigender Faktoren zur gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung bei der Systementscheidung eine Mikrogasturbine mit einer Generatorleistung von 27 kW realisiert wurde. Ausschlaggebend war hier, dass sich der Einsatz einer Mikrogasturbine unter der Prämisse der

- Innovation,

- Schonung der Energieressourcen,

- Wirtschaftlichkeit,

optimal vertreten lässt.

urch den Einsatz einer nachgeschalteten Absorptionskältemaschine mit einer Kälteleistung von 37 kW wird die Abwärme der Mikrogasturbine auch über die Sommermonate sinnvoll genutzt, wobei hier die Grundlastkälte abgedeckt wird. Insofern wird ein Teil des für die vorhandenen Kompressionskältemaschinen eingesetzten Stromes indirekt durch Erdgas substituiert.

Aufgrund der Kombination der Gasturbine und Absorptionskältemaschine werden zudem hohe Turbinenlaufzeiten erreicht.

Durch den Einsatz einer nachgeschalteten Absorptionskältemaschine zur Klimakälteerzeugung wird die Abwärme der Mikrogasturbine auch über die Sommermonate energetisch genutzt.

Gegenüber der getrennten Strom- und Wärmeerzeugung wurden die CO2-Schadstoffemissionen um über 40% reduziert. Hierbei sind die Übertragungsverluste bei der überregionalen Stromversorgung noch nicht berücksichtigt. Daneben wurden auf die Wärmeerzeugung bezogen 50% der aus der Altanlage emittierten Stickstoff-oxidemissionen reduziert.

Im zweiten Referenzobjekt wurde das Mühlengebäude und Gästehaus zum Tagungs- und Kongresszentrum umgebaut. Die Antriebswärme für die thermische Kältemaschine stammt von einer Mikrogasturbine, die das Tagungszentrum mit Wärme und Strom versorgt. Die thermische Kälteerzeugung erfolgt hierbei mit indirekter Rückkühlung der Verflüssigerseite über das Flüsschen Alb. Ab ca. 75°C Austreibertemperatur liefert die Absorptionskältemaschine Kaltwasser (12,5/7°C). Die Mikrogasturbine erzeugt bei einer Last von 100% Heizwasser mit ca. 87°C. Die gewählte Systemfindung der Kombination aus Mikrogasturbine und Absorptionskältemaschine hat sich in der Praxis zwischenzeitlich als optimale Energieeffizienz bestätigt.

Steigende Marktanteile

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat seit 1.9.2008 das Impulsprogramm für Mini-KWK-Anlagen bis 50 kW elektrischer Leistung aufgestellt. Interessant ist hier u.a. die Bonusförderung bei geringeren Schadstoff-emissionen.In Deutschland wurden bisher zwar nur wenige Klein-KWK-Anlagen mit Mikrogasturbine installiert bzw. getestet, aber der Trend weist darauf hin, dass diese Technologie bei den günstigen Randbedingungen für kleine dezentrale Energieerzeugungsanlagen in echter Konkurrenz zu den verbrennungsmotorischen KWK-Aggregaten steht. Die Prognosen bestätigen, dass die innovativen Lösungen sowie die attraktive Förderung für mehr Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit eine deutliche Zunahme der eingesetzten MGT-KWK-Anlagen verzeichnet.

Autor: Dipl.-Ing. Eric Theiß ist als freier Journalist mit den Themenschwerpunkten Technische Gebäudeausstattung (TGA) und rationelle Regenerativtechnologien tätig.

81369 München, dipl.ing.e.theiss@t-online.de

Weitere Links

Weitere Hintergrundinformationen, Forschungsergebnisse und Kontaktadressen finden Sie unter folgenden Links:

www.bafa.de

www.mikrogasturbine.de