KI in der Haustechnik-Planung

Potenziale der KI in der technischen Gebäudeausrüstung

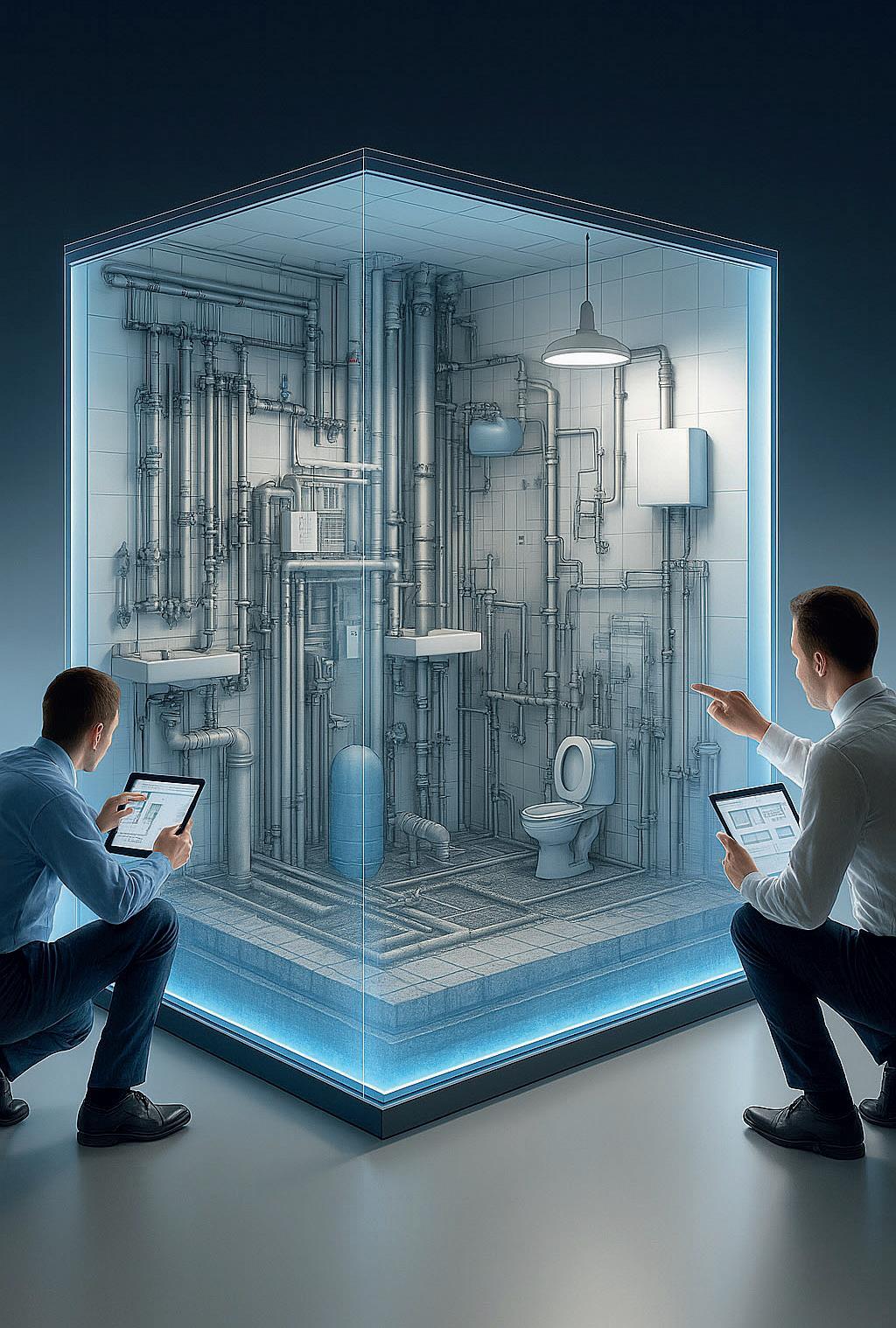

KI kann den Planungsprozess in der Gebäudetechnik effizienter gestalten, ersetzt aber den Fachplaner vermutlich auch mittel- und langfristig nicht. (AdobeStock-Din Nasahrudin)

Kann eine Künstliche Intelligenz (KI) eine vollständige HLSK-Planung – also die Planung von Heizung, Lüftung, Sanitär- und Kälte-anlagen – selbständig erstellen? Nein, zumindest noch nicht. Jedoch kann KI bereits heute eine zielgerichtete Unterstützung im Planungsprozess bieten.

Die Erwartungen an KI in der Bauwirtschaft sind hoch. Eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts zeigt, dass schnellere Entwürfe, Variantenvergleiche, wirtschaftliche Bewertungen und Prozessoptimierung ganz oben auf der Wunschliste der Planer und Unternehmen stehen [1].

Durch das Training mit abgeschlossenen Projekten, bestimmten Projektphasen oder konkreten Aufgabenstellungen lassen sich Planungsprozesse analysieren und wiederkehrende Muster erkennen. Werden zusätzlich betriebsinterne Planungsstandards oder normative Grundlagen integriert, kann die KI spezifische Vorschläge vom ersten Entwurf bis zur technischen Auslegung liefern.

Technologische Voraussetzungen

Damit KI ihr volles Potenzial entfalten kann, müssen in den Softwarelösungen und auf den Rechnern der Anwender die technischen und organisatorischen Grundlagen geschaffen werden. Dazu gehört die Entwicklung von Arbeitsum gebungen, [2]

- die parametrische und generative Me-thoden zulassen,

- eine verbesserte Vernetzung struktu-rierter Daten bereitstellen.

Dies schafft auch für die Anwendung von Building Information Modeling (BIM) zentrale Voraussetzungen. Durch gepflegte Informationsstrukturen kann der digitale Zwilling des Bauprojekts über die ganze Lebensphase eines Bauwerks die Anwendung intelligenter Analyse- und Vorschlagsalgorithmen ermöglichen.

Aktuelle Tools im Überblick

KI-basierte Ansätze finden aktuell in der HLSK- und Elektrotechnikplanung bereits punktuell Anwendung, insbesondere in den frühen HOAI-Leistungsphasen 1 und 2. Tabelle 1 zeigt eine Auswahl marktreifer Lösungen (Stand 07/2025): Zenesis zum Beispiel integriert die KI direkt in gängige CAD-Systeme und liefert neben Trassenvorschlägen auch überschlägige Berechnungen zur Energiebedarfsabschätzung. Zudem stellt Zenesis einen KI-basierten Erläuterungsbericht bereit. Planlabs verortet zum Beispiel Schächte und Technikräume im Gebäude und erstellt daraufhin einen Vorschlag für die Leitungsführung des Lüftungsnetzes mit einer Dimensionierung und Platzierung der Komponenten.

Anwendungsfälle außerhalb der TGA, welche aber auch für die TGA vielversprechende Tools sind, bieten die Hersteller Baind (https://www.baind.de/) und Wi-seBIM (https://wisebim.fr/). Baind hat sich auf die Bestandsanalyse und den KI-optimierten Gebäudebetrieb fokussiert. WiseBIM erstellt auf Basis von gescannten 2D-Plänen attribuierte 3D-Modelle, derzeit insbesondere für die Verwendung in der Architektur. Für HLSK-Planer könnte die Software ebenso genutzt werden, wenn z.B. aus vertraglichen Gründen kein digitales Gebäudemodell zur Verfügung gestellt werden kann – was ein häufiger Praxisfall ist.

Herausforderungen und Grenzen

Trotz spannender Fortschritte bestehen noch wesentliche Herausforderungen:

- Datenstrukturen und Standards: Die uneinheitliche Arbeitsweise vieler Planungsbüros verhindert die übergreifende Nutzung lernender Systeme. Gemeinsame Datenbanken oder einheitliche Fachstandards fehlen bislang weitgehend.

- Fachliches Know-how: Die Bedienung von KI-Systemen setzt fundierte Kenntnisse voraus – sowohl hinsichtlich der Technik als auch in der Modellierung.

- Haftungsfragen: Wer trägt die Verantwortung für KI-generierte Vorschläge oder Planungsfehler? Hier fehlt es noch an klaren juristischen Rahmenbedingungen.

Eine KI-Planungsvariante ist derzeit (noch) nicht mit einer baubaren, kollisionsfreien, menschlich und ingenieurmäßig überlegten Planung zu vergleichen. Die KI kann viele Prozesse beschleunigen und die Planung unterstützen, allerdings nicht allein vollenden.

Fazit und Ausblick

KI kann den Planungsprozess in der Gebäudetechnik effizienter gestalten, aber ersetzt TGA-Fachplaner vermutlich auch mittel- und langfristig nicht. Prognosen gehen davon aus, dass dadurch künftig – ähnlich wie bei BIM – die Möglichkeiten, begründete Planänderungen umzusetzen, in eine noch frühere Projektphase verlagert werden, nämlich bereits in die Bedarfsplanung. Dies würde sich positiv durch zusätzlichen Handlungsspielraum im Bereich der Beeinflussbarkeit des Entwurfs, sowie durch eine Reduzierung bislang anfallender Zusatzkosten wegen späterer Entwurfsänderungen auswirken.

Planer, Ausführende Firmen und Hersteller sind gut beraten, sich frühzeitig mit den Möglichkeiten vertraut zu machen – denn wer heute integriert denkt, kann sich morgen Wettbewerbsvorteile sichern.

Autorin: Gertraud Wolf, TH Deggendorf

Fraunhofer IAO; KI in der Bauwirtschaft; Stuttgart; 2021

Haghsheno et al.; Künstliche Intelligenz im Bauwesen; Springer Verlag; 2024

Kraus Michael; Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz: Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Kombination von Theorie und Praxis; Bauingenieur24; 11/2022