Heizungswasser fachgerecht konditionieren

Maßnahmen gegen Steinbildung und Korrosion

Der Wunsch nach energieeffizienter Wärmetechnik zwingt die Heiztechnikhersteller, ihre Produkte immer mehr zu optimieren. Dadurch erhöht sich die Vielfalt der verwendeten metallenen Werkstoffe, die Heizkessel werden kompakter und Wärmetauscher effizienter. Zusätzlich werden vermehrt regenerative Energien in Warmwasserheizungen integriert, womit sich Systemtemperaturen und das Anlagenvolumen teilweise deutlich verändern. Energieeffiziente Warmwasserheizungen werden also komplexer und benötigen eine exakte, dauerhafte Abstimmung aller Komponenten. Im Fokus steht hierbei auch die physikalische Beschaffenheit des Heizungswassers hinsichtlich Steinbildung und Korrosion.

Die Parameter der physikalischen Wasserbeschaffenheit in Warmwasser-Heizungsanlagen sind in der VDI-Richtlinie 2035 (Teil 1 Steinbildung, Teil 2 Korrosion) beschrieben. Die VDI 2035 beinhaltet Richtwerte und spiegelt hinsichtlich der Vorbeugung gegen Steinbildung und Korrosion die Verfahren nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik wider. Mit deren Anwendung sind Planer und Installateure diesbezüglich vor Gewährleistungsrisiken geschützt. Das betrifft aber nicht die individuelle Heizungsanlage! Hier müssen der Planer und der Heizungsbauer dafür Sorge tragen, dass die Maßnahmen gemäß VDI 2035 zu den Vorgaben der Hersteller konform sind. Das setzt in aller Regel voraus, dass bei der Neuerrichtung alle Anlagenkomponenten zusammenpassen und die werkstoffspezifischen Anforderungen einbezogen werden.

Vermeidung von Steinbildung

Mit der Zielsetzung der Vermeidung von Steinbildung bezieht sich die Richtlinie auf Standard-Warmwasserheizungsanlagen mit einer Betriebstemperatur von max. 100 °C sowie spezifischen Anlagenvolumen von über 20 l/kW und auf Umlaufwasserheizer mit weniger als 0,3 l/kW spezifischem Wasserinhalt. Zielsetzung ist die dauerhafte Sicherstellung der energieeffizienten Wärmeerzeugung. Einen wesentlichen Einfluss auf einen energieeffizienten Heizungsbetrieb hat die Steinbildung. Der Prozess der Steinbildung ist zwar nicht neu, wird aber durch energieeffiziente Heizungsanlagen zunehmend problematischer. Gründe dafür sind u. a.:

- Sinkende Heizlast bei gleichem Anlagenvolumen durch z. B. Dämmung der Gebäudehülle.

- Erhöhung des Anlagenvolumens durch Pufferspeicher bzw. Einbindung von Solarthermie.

- Kompakte Wärmetauscher mit großen Übertragungsflächen und daher konstruktiv kleinen Spaltmaßen.

- Mehrkesselanlagen.

Da die unter bestimmten Betriebsbedingungen ausfallenden Mineralien (Erdalkali- und Hydrogencarbonat-Ionen) Bestandteile des Trinkwassers sind, ist die direkte Befüllung nur in seltenen Fällen möglich. Die VDI 2035 sieht daher die Behandlung des Heizungsfüll- und Ergänzungswassers vor.

Die Steinbildung in Warmwasser-Heizungsanlagen ist nicht nur von den Grundeigenschaften des Füllwassers, sondern auch von weiteren Indikatoren abhängig.

Dazu gehören:

- die Gesamtleistung der Heizungsanlage,

- das spezifische Anlagenvolumen bezogen auf die Heizleistung,

- die Füll- und Ergänzungswassermenge,

- die Art des Wärmeerzeugers.

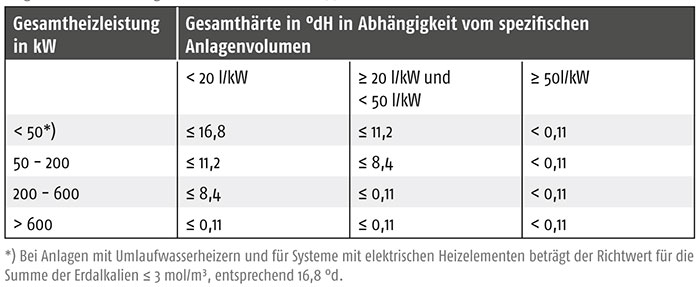

Basierend auf praktischen Erfahrungen enthält die Richtlinie für das Heizungsfüll- und Ergänzungswasser eine Tabelle mit Richtwerten. Zu beachten ist hierbei, dass:

- die Menge an Füll- und Ergänzungswasser das dreifache Volumen der Anlage nicht übersteigen darf (bezogen auf die Lebensdauer der Anlage),

- das spezifische Anlagenvolumen über 20 l/kW Heizleistung beträgt (bei Mehrkesselanlagen ist die kleinste Einzel-Heizleistung maßgebend),

- die wasserseitige Korrosion entsprechend VDI 2035 Blatt 2 vorzubeugen ist.

Die Richtlinie weist auch auf Pflichten des Planers hin. Er muss folgende Angaben dokumentieren: anlagenspezifische Daten, Angaben zur Gesamthärte, zukunftsbezogene Füll- und Ergänzungswassermengen sowie Art und Menge von Zusätzen zur Wasserbehandlung.

Verfahren zur Heizungswasserkonditionierung

Die VDI 2035 sieht vier Möglichkeiten vor, um das Heizungswasser diesbezüglich zu konditionieren:

- Enthärtung,

- Entsalzung,

- Härtestabilisierung und

- Härtefällung.

Bei der Enthärtung/Entsalzung werden dem Trinkwasser entweder alle Calcium- und Magnesium-Ionen (Enthärtung) oder alle anorganischen Säuren, Basen und Salze (Entsalzung) nahezu vollständig entzogen. Bei der Enthärtung mittels Ionenaustauscher werden die noch verbliebenen geringen Mengen an Calcium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen ausgetauscht. Ein Nachteil des Verfahrens besteht darin, dass im Heizungswasser Natriumhydrogencarbonat gebildet wird, das sich bei Erwärmung in alkalisierendes Natriumcarbonat wandelt. Entweicht analog dazu Kohlendioxid, besteht die Gefahr, dass der in der VDI 2035 geforderte pH-Wert zwischen 8,2 °dH (1,468 mmol/l) und 9,5 °dH (1,701 mmol/l) überschritten wird. Dementsprechend ist eine Anpassung des pH-Wertes erforderlich. Das Entsalzen ist technisch aufwendiger und erfolgt durch Ionenaustauschverfahren mit Kationen- und Anionentauschern oder Osmoseanlagen. Geeignet hierzu sind Nachfüllarmaturen mit vorgeschalteter Enthärtung beziehungsweise Entsalzung.

Die Härtestabilisierung wird durch Zugabe von Stoffen erreicht, wobei die Steinbildner im Heizungswasser verbleiben. Wichtig dabei ist, dass die Zusatzstoffe nicht mit anderen Wasserinhaltsstoffen reagieren und das Korrosionsrisiko erhöhen. Vom Einsatz phosphathaltiger Stoffe ist abzuraten, weil hier die Gefahr besteht, dass sie mit Kalk als Calciumsulfat-Schlamm ausfallen und ebenfalls das Korrosionsrisiko erhöhen.

Bei der Härtefällung werden ebenfalls Stoffe zugegeben. Sie sorgen dafür, dass die Calcium- und Magnesium-Ionen als Schlamm abgeschieden werden. Dieser kann zum Funktionsausfall von Wärmetauschern führen und lagert sich im unteren Bereich der Heizungsanlage, also im Heizkessel, ab. Hier verstopft Schlamm die Rohrleitungen und beeinträchtigt die Funktion von Regelarmaturen und -einrichtungen. Im Heizwasser enthaltene Luft und andere Gase sind häufig die Ursache für Funktionsstörungen und Materialschäden. Schlamm und Gase machen den Einbau eines Schlamm- und Luftabscheiders notwendig.

Korrosion und Ablagerungen

Insbesondere bei Eisenwerkstoffen (auch in der Wärmeverteilung), hochlegierten Stählen und Aluminiumlegierungen besteht Korrosionsgefahr. Bei Eisenwerkstoffen ist der Sauerstoffanteil im Heizungswasser besonders relevant. Als Grenzwert gilt ein Sauerstoffgehalt von 0,1 g/m³. Bei der Messung des Sauerstoffgehaltes muss berücksichtigt werden, dass sich der Wert durch Sauerstoffeintrag verändern kann. Dies erfolgt z. B. durch Unterdruck in geschlossenen Heizsystemen, der infolge von Temperaturschwankungen auftritt, wobei Sauerstoff durch Dichtungen oder organische Werkstoffe diffundiert. Daher ist es wichtig, eine Druckhaltung nach VDI 2035-2 Anhang A, bzw. VDI 4708-1 zu gewährleisten, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T) entspricht.

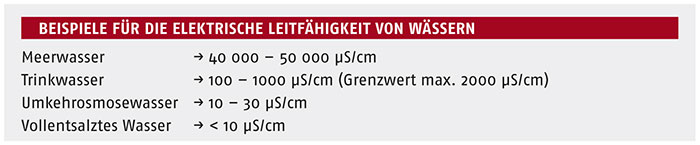

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Korrosion ist die elektrische Leitfähigkeit des Heizungswassers, die vom Anteil der Ionen abhängig ist. Befindet sich neben Sauerstoff auch Kohlendioxid im Heizungswasser, kann dies zu Ablagerungen in Form von Eisencarbonat führen. Als Richtgröße zur Vermeidung dieser Ablagerungen gibt die VDI 2035 daher einen pH-Wert von mindestens 8,2 an.

Zur Vermeidung von Korrosion lassen sich stark alkalisierende Zusätze (Inhibitoren) einsetzen. Diese sind jedoch kritisch zu betrachten, wenn bei Mischinstallationen Aluminiumwerkstoffe (Wärmetauscher, Heizkörper) verwendet werden. Auch umweltrelevante Gesichtspunkte müssen berücksichtigt werden: Viele der am Markt angebotenen Inhibitor-Mischungen enthielten bis vor kurzer Zeit umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe. Mittlerweile sind weitgehend unbedenkliche Inhibitoren auf dem Markt, dennoch ist es ratsam, bei Reparaturarbeiten zu prüfen, wie mit dem Heizungswasser und dessen Entsorgung umgegangen werden muss.

Die Korrosionsgeschwindigkeit ist abhängig von der elektrischen Leitfähigkeit des Heizungswassers, die mit Siemens pro Meter bzw. Mikrosiemens pro Zentimeter angegeben wird. Maßgeblich für die Leitfähigkeit ist der Anteil ionisch gelöster Stoffe im Wasser. Vereinfacht gesagt: Je mehr Salze sich im Wasser befinden, desto größer ist dessen Leitfähigkeit. Die VDI 2035 empfiehlt die Leitfähigkeit des Heizungswassers auf über 100 µS/cm zu begrenzen. Höhere Leitfähigkeitswerte setzen voraus, dass die Sauerstoffkonzentration 0,02 mg/l nicht übersteigt. Da in unbehandeltem Füll- und Ergänzungswasser (Trinkwasser) Salze enthalten sind, ist die Leitfähigkeit dementsprechend hoch. Der Korrosionsschutz ist dann durch die Vermeidung von Sauerstoffeintrag in Kombination mit dem in der VDI 2035 empfohlenen pH-Wert von mind. 8,2 und max. 9,5 sicherzustellen. Zudem soll bei Verwendung von Aluminiumwerkstoffen die Säurekapazität (bezogen auf einen pH-Wert von 8,2) 0,1 mmol nicht übersteigen.

Sorgfalt beim Trinkwasseranschluss

Neben dem Heizsystemschutz ist bei der Befüllung von Heizsystemen auch der Trinkwasserschutz von enormer Bedeutung. Zitat aus der Trinkwasserverordnung (TrinkwV): „Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser abgegeben wird, dürfen nicht ohne eine den a. a. R. d. T. entsprechende Sicherungseinrichtung mit Wasser führenden Teilen, in denen sich Wasser befindet oder fortgeleitet wird, das nicht für den menschlichen Gebrauch im Sinne des § 3 Nummer 1 bestimmt ist, verbunden werden.“

Die mikrobiologischen und chemischen Anforderungen der TrinkwV müssen auch bei an die Trinkwasser-Installation angeschlossenen Apparaten entsprechend den a. a. R. d. T. gesichert sein. Die a. a.R. d. T. sind in der DIN EN 1717 und der DIN 1988-100 festgelegt. Die Absicherung des Anschlusses des Heizungsfüllventils an trinkwasserseitige Auslaufarmaturen ist vom in der DIN EN 1717 definierten Gefährdungspotenzial des Heizungswassers abhängig. Zielsetzung ist die Gefährdung durch Rückfließen von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasseranlage zu verhindern.

Da in Heizungswasser (ohne Inhibitoren) mindergiftige Stoffe enthalten sein können, ist es mindestens in Flüssigkeitskategorie drei eingeordnet. Hier ist die Mindestanforderung der Absicherung beispielsweise ein zwischengeschalteter Systemtrenner Typ „CA“. Heizungswasser mit Inhibitoren ist der Flüssigkeitskategorie vier zugeordnet (Flüssigkeiten, die eine Gesundheitsgefährdung für Menschen durch die Anwesenheit giftiger oder besonders giftiger Stoffe oder radioaktiver, mutagener oder kanzerogener Substanzen darstellt) und muss z. B. mit einem Systemtrenner Typ „BA“ abgesichert werden. Da es im Lebenszyklus einer Heizungsanlage erforderlich werden kann, nachträglich Inhibitoren einzusetzen, ist es sinnvoll, grundsätzlich die Absicherung mit einem Systemtrenner Typ „BA“ zu realisieren.

Für beide Flüssigkeitskategorien bietet z. B. das Unternehmen Honeywell entsprechende Produkte an, wobei bei der Absicherung nach Flüssigkeitskategorie vier zum einen eine Nachfüllkombination, zum anderen eine Nachrüstlösung verfügbar ist. Die Nachfüllkombination („NK300S“) fasst Systemtrenner, Druckminderer, Schmutzfänger, Manometer sowie zwei Absperrkugelhähne für den ständigen Anschluss an die Heizungsanlage zusammen. Die Nachrüstlösung („BA295D“) sorgt für die Befüllung einer Heizungsanlage bei Verwendung eines Schlauchanschlusses. Die Besonderheit des Gerätes liegt in der minutenschnellen Wartung durch eine werksseitig vorgeprüfte Austauscheinheit.

Pflichten des Betreibers

In Blatt 2 der VDI-Richtlinie 2035 sind die Verantwortlichkeiten festgelegt. Demnach steht allein der Anlagenbetreiber für die VDI-konforme Konditionierung des Heizungswassers in der Pflicht. Zudem muss er die jährlich erforderliche Wartung verantworten, wobei durch fachkundige SHK-Betriebe der Anlagendruck, die Leitfähigkeit sowie der pH-Wert zu messen und zu dokumentieren sind. Planer und Installateure müssen hierzu bei Erstellung der Heizungsanlage ihre Dokumentationspflicht erfüllen. Das impliziert, dass für alle installierten Anlagenteile eine Bewertung des geeigneten Heizungswassers erfolgen muss. Dies gilt auch bei nachträglichen Veränderungen der Anlage. Versäumnisse der Dokumentation können zu Gewährleistungsrisiken führen.

Fazit

Steinbildung und Korrosion haben einen signifikanten Einfluss auf den wirtschaftlichen Betrieb und die dauerhafte Betriebssicherheit der Heizungsanlage. Die komplexer werdende Anlagentechnik und die Werkstoffvielfalt erfordern eine gesamtheitliche Bewertung. Hierbei müssen neben den Vorgaben der VDI 2035 immer auch die Maßgaben der einzelnen Hersteller einfließen. Zur Vermeidung von Gewährleistungsrisiken ist es auch für die in der VDI 2035 als „ohne Anforderung“ aufgeführten Heizungsanlagen ratsam, mögliche Gefahren im Vorhinein abzuwägen.

Autoren: Martin Pagel, Seminarleiter Trinkwassertechnik, Volker Galonske, Marketing Fluid Controls, beide Honeywell GmbH/Haustechnik

Bilder: Honeywell