Heizen mit Kühllasten Wärmetransfersystem ermöglicht die Nutzung von Überschusswärme in Gebäuden mit zeitgleichem Heiz- und Kühlbedarf

Sonneneinstrahlung und hohe innere Wärmelasten durch Personen, Beleuchtung und EDV-Geräte führen in vielen Gebäuden bereits bei niedrigen Außentemperaturen zu einem Kühlbedarf, sodass in einer Vielzahl von Jahresstunden zeitgleich eine Heiz- und Kühllast besteht. Zur Optimierung der Betriebskosten können mithilfe von Deckenstrahlplatten und einem patentierten 3-Leiter-System Wärmeüberschüsse aus Gebäudeteilen mit Kühlbedarf in Räume mit Heizwärmebedarf verschoben werden. Der Artikel stellt das Wärmetransfersystem der Best GmbH vor.

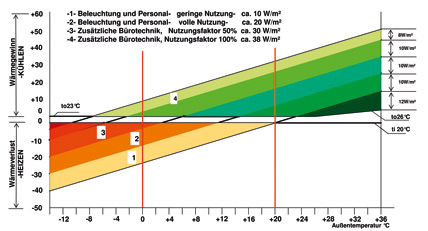

Ein Blick auf die Häufigkeitsverteilung von Außentemperaturen in der VDI-Richtlinie 4710 Blatt 2 „Meteorologische Daten in der Technischen Gebäudeausrüstung“ zeigt, dass mehr als 80% der Jahresstunden in den Außentemperaturbereich von 0 bis 20 °C fallen. Extreme Außentemperaturen im Minus- oder Plusbereich kommen in unseren Breiten dagegen relativ selten vor. Je nach Nutzung sind die internen Kühllasten in Wohn- und Nichtwohngebäuden unterschiedlich groß. Bei normaler Beleuchtung und Personenbelegung kann man von ca. 10 W/m² ausgehen. Steigt die Nutzungsintensität beispielsweise durch weiteres Personal und EDV- und Bürotechnik, erhöht sich die Wärmezufuhr auf fast 40 W/m². Serverräume müssen ganzjährig gekühlt werden. Daher kommt es schon bei niedrigen Außentemperaturen im Innern des Gebäudes zu einer Kühllast, die Sekundär-Kühlsysteme erforderlich machen, um die Raumtemperaturen konstant zu halten. Deutlich wird dies in Bild 1, das im Außentemperaturbereich zwischen 0 °C und 20 °C, abhängig von der Nutzung, zeitgleichen Heiz- und Kühlbedarf feststellt. An dieser Stelle setzt das patentierte Energietransfersystem des Herstellers Best an.

Funktionsweise des Wärmetransfersystems

Ziel des Verfahrens ist es, die entstehende Überschusswärme in anderen Räumen mit Heizwärmebedarf zu nutzen. Das Temperaturgefälle zwischen Vor- und Rücklauf des Heiz- bzw. Kühlwassers wird bei diesem System gezielt genutzt, um unterschiedliche Raumlasten auszugleichen und den erhöhten Energiebedarf von Fassaden abzudecken. So kann die Abwärme aus stark frequentierten Räumen mit Kühllast zurückgewonnen werden, mit der andere Räume mit Heizwärmebedarf versorgt werden können. Auf diese Weise lässt sich ein zeitgleiches Heizen und Kühlen realisieren. Wesentlicher Teil solcher Anlagen, die bereits in zahlreichen Objekten unterschiedlicher Größenordnung in Betrieb sind, ist das patentierte 3-Leiter-System „Betsy“ (Best Energy Transfer System).

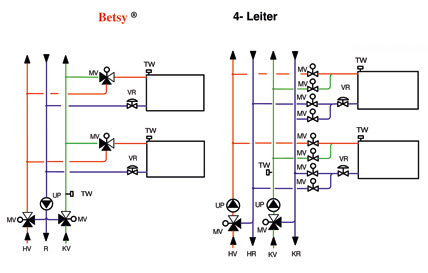

Bild 2: Das patentierte 3-Leiter-System wurde von Best für das zeitgleiche Heizen und Kühlen entwickelt. Im Vergleich mit einem 4-Leiter-System wird der Aufwand für die Verrohrung und Regelung deutlich geringer.

Im Heizbetrieb wird jedem Raum mittels Einzel-Mischregelung gleitend die notwendige Wärmemenge zugeführt. Die Oberflächentemperaturen der wasserdurchströmten Deckenstrahlplatten liegen zwischen 21°C (Schwachlast) und maximal 30°C (Volllast), also deutlich unterhalb der Körpertemperatur des Menschen. Die Wärmeabgabe erfolgt nahezu ausschließlich durch Strahlung, die zur Erwärmung aller Umgebungsflächen und Einrichtungsgegenstände führt. Im Kühlbetrieb werden die Oberflächentemperaturen gleitend zwischen 22°C (Schwachlast) und minimal 16°C (Volllast) geregelt. Die Wärmeaufnahme des Decken-Systems erfolgt zu 60% durch Strahlung, die zur Abkühlung aller Umgebungsflächen und Einrichtungsgegenstände führt. Der konvektive Anteil von 40% bringt zusätzlich eine direkte Kühlung der Raumluft.

Das System reagiert schnell auf sich ändernde Gegebenheiten. Ob die Innenraumtemperatur durch die Sonneneinstrahlung, durch die starke Frequentierung oder durch Maschinenabwärme steigt, spielt dabei keine Rolle. Ist die Größe der Heiz-Kühlelemente entsprechend ausgelegt, kann über längere Zeiträume auf die Zuführung von Heizenergie verzichtet werden. Die geschickte Umverteilung verhilft dazu, den Gesamtenergiebedarf zu drosseln.

Auslegung über die Kühlleistung

Bei Kühlbedarf geben wärmere Flächen per Strahlung Wärme an die Kühldecke ab. Als Grenztemperatur werden 16 °C angesetzt, da darunter mit Kondensation zu rechnen ist. Die Berücksichtigung des Taupunkts führt dazu, dass die Auslegung einer Heiz-Kühldecke über die Kühlleistung erfolgen muss. In der Regel wird die einzusetzende Fläche dreimal größer als bei einer reinen Deckenstrahlheizung.

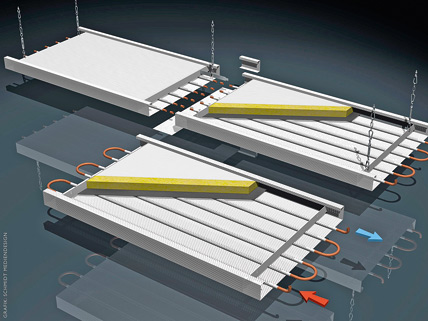

Bild 3: Insgesamt sieben Regelkreise wurden für die verschiedenen Marktbereiche des Möbelhauses installiert. Für die Kühlung und Heizung wurden ca. 5500 m² aktive Fläche als frei hängende Segel bzw. Bänder installiert.

Das Unternehmen Best bietet für unterschiedliche Anwendungen und Nutzungen entsprechende variable Lösungen bei Verrohrung, Hydraulik und Regelung an. Generell sollten die Vorlauftemperaturen gleitend geregelt werden, sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen. Dadurch verfügen die Einzelraumregler über optimale Voraussetzungen für die Feinregulierung des Raumes. Der Raumregler mit dem jeweils höchsten Bedarf übernimmt die Regelung des Hauptregelventils. Taupunktfühler überwachen die Unterschreitung des Taupunktes. Bei Auftreten von Feuchte erfolgt über die Hauptregelung eine Anhebung der Vorlauftemperatur. Die ausreichende, gleichmäßige Wasserversorgung ohne Strömungsgeräusche wird mit der Kombination aus elektronisch geregelter Pumpe und dynamischem Volumenstromregler sichergestellt.

Wärmetransfer im 3-Leiter System

Grundsätzlich können, abhängig von der geplanten Nutzung, mehrere Verrohrungsvarianten zum Einsatz kommen. Das 2-Leiter-System ermöglicht nur eine Energieversorgung, entweder mit Kaltwasser als Kühldecke oder mit Warmwasser als Heizdecke. In der nächsten Stufe, dem 2-Leiter-System mit Umschaltung, ist Kühlen und Heizen möglich, jedoch nicht zur gleichen Zeit. Die zentrale Umschaltung lässt jeweils nur eine Energieversorgung zu. Das gleichzeitige Heizen und Kühlen kann mit dem patentierten 3-Leiter-System oder mit einem 4-Leiter-System umgesetzt werden. Bei letzterem lässt sich allerdings kein Energietransfer durchführen. Außerdem zeigt der Vergleich, dass ein 3-Leiter-System mit einem deutlich geringeren Installationsaufwand auskommt. Die Verrohrung verringert sich um ein Drittel, der Regelungsaufwand kann halbiert werden (Bild 2).

Bild 4: Hinter den Rigipsplatten befinden sich die Heiz-Kühlelemente. Das Bild zeigt die Montage im Flur eines Einfamilienhauses.

Die Heiz-Kühlelemente bestehen aus einer korrosionsfesten Konstruktion, die aus 1,0 mm Aluminiumblech und 15 x 1,0 mm Kupferrohr zusammengesetzt ist. Sie ist resistent gegen mögliche Taupunktunterschreitung. Die Alu-Kupfer-Elemente ermöglichen einen hohen Wärmeübergang. Alle Strahlflächen sind immer durchströmt und die Umgebungsflächen weisen eine gleichmäßig hohe Temperatur auf. Je nach Einsatzort lassen sich die Platten gestalterisch anpassen. Über eine Lochung zusammen mit einer 40 mm starken Wärmedämmung kann z.B. die schalldämpfende Wirkung genutzt werden. Dieser Effekt macht sich besonders in Schulen, aber auch in Büros und im Wohnbereich positiv bemerkbar, da hier die Nachhallzeiten in den Räumen zu beachten sind.

Einsatz im Möbel-Markt

Zwei Beispiele sollen das Einsatzspektrum des Heiz- und Kühlsystems aufzeigen. Rund 25 000 m² groß ist der IKEA-Markt in Oldenburg. Das System zum zeitgleichen Heizen und Kühlen wurde 2007 eingebaut. Als Wärme- und Kälteerzeuger werden große Wärmepumpen eingesetzt, die sich außerhalb des Gebäudes befinden. Insgesamt sieben Regelkreise wurden für die verschiedenen Marktbereiche, das Restaurant und die Büros installiert. Für die Kühlung und Heizung wurden ca. 5500 m² aktive Fläche als freihängende Segel bzw. Bänder installiert.

Nach dem gleichen Prinzip wurde das System auch in einem Einfamilienhaus mit 100 m² Wohnfläche ausgeführt. Heizung und Kühlung werden über die außen stehende Luft-Wasser-Wärmepumpe (Leistung 4 kW), einen Schichtenspeicher sowie einen Brauchwasserspeicher gewährleistet. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt zusätzlich für den notwendigen Luftaustausch. Als Installationsebene wurde das nicht ausgebaute Dachgeschoss genutzt. Hier war Platz für die Anschlüsse und die Verrohrung. Die Decke wurde zum Raum hin mit besonderen Rigipsplatten gestaltet, die sich mit ihrem hohen Grafitanteil besonders für eine geschlossene Decke eignen. Die Dehnung, die beim Heizen bzw. Kühlen entsteht, wird durch eine Fuge aufgefangen. Auch Lampenanschlüsse sind in dieser Deckenkonstruktion problemlos möglich.

Bild 5: Die Heiz-Kühlelemente bestehen aus Kupferrohr und Aluminiumblech, die formschlüssig im Raster von 100 mm verpresst werden.

Die Gebäudehülle weist mit den Fenstern und der Eingangstür nur wenige Schwachpunkte auf. Die Umgebungsflächen sind ansonsten alle wärmer als die Luft im Raum. Damit wird eine hohe thermische Behaglichkeit erzielt. Der Kaminofen im Wohnzimmer, der nicht an die Heizung angeschlossen ist, gibt nicht nur Wärme an den Aufstellraum ab. Die Wärme kann mithilfe der Heiz- und Kühldecke auch den anderen Wohnbereichen zur Verfügung gestellt werden. Das Rücklaufwasser überträgt die überschüssige Wärme an den Speicher. Für die Systemkosten kann nach Angaben des Herstellers eine Summe von rund 350 Euro/m² für das Heizen, Kühlen und Lüften angesetzt werden.

Fazit

In beiden Gebäuden wird die für den Betrieb notwendige, niedrige Wassertemperatur von maximal 30°C zum Heizen sowie von minimal 16°C zum Kühlen über Wärmepumpen bereitgestellt. Die genannten Beispiele zeigen, dass eine Heiz-Kühldecke in sehr vielen Gebäuden einsetzbar ist. Nach der bedarfsgerechten Auslegung kann über längere Zeiträume die Gebäudetemperierung bei zeitgleichem Bedarf an Heiz- und Kühlenergie ohne ständige Zuführung von Primärenergie zur Beheizung erfolgen.

Bilder: Best GmbH, Isernhagen

www.best-bredemann.de