Ergebnisse aus einem deutschlandweiten FeldtestWärmepumpen im GebäudebestandAnforderungen an eine optimierte Funktionsweise

Wird in einem Bestandsgebäude die Heizungsanlage erneuert, ist für die Auswahl eines neuen Versorgungssystems neben der Frage der Investitions- und Betriebskosten auch dessen energetische Eignung für das Gebäude von Bedeutung. Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Dämmstandard und Lüftungsverluste sind grundlegende Einflussfaktoren und bestimmen den Heizwärmebedarf des Gebäudes. Die Systeme der Wärmeübergabe müssen in der Lage sein, den Wärmebedarf zeitnah zu decken und ein behagliches Raumklima zu schaffen. Dabei benötigen großflächige Wärmeübergabesysteme wie z.B. Fußboden-, Wandflächen- oder Deckenheizungen niedrigere Vorlauftemperaturen als Radiatoren oder Heizkörper. Hinzu kommen Aspekte der Steuerung und Regelung der Wärmeversorgungsanlagen, die ebenfalls bedeutend sind. Letztendlich hat auch der Nutzer Einfluss auf den Energieverbrauch, beispielsweise durch die Einstellung der Raumtemperaturen oder die Bedienung seines Wärmeversorgungssystems.

Inwieweit Wärmepumpen auch bei der Erneuerung von Heizungsanlagen im Bestand vorteilhaft eingesetzt werden können, dies war der Ausgangspunkt für eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung dieser Technologie unter Einbeziehung der oben genannten Einflussfaktoren. Hierzu wurde ein deutschlandweiter Feldtest durchgeführt, in dem mehr als 70 Wärmepumpenanlagen in Bestandsgebäuden analysiert wurden. Ziel war es, die Randbedingungen für einen effizienten Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden im Vergleich zu konventionellen Versorgungssystemen herauszufinden Das Ergebnis auf Grundlage von mehr als zwei kompletten Betriebsjahren hat gezeigt, dass Wärmepumpen auch in Altbauten bei Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen als effizientes Versorgungssystem eingesetzt werden können.

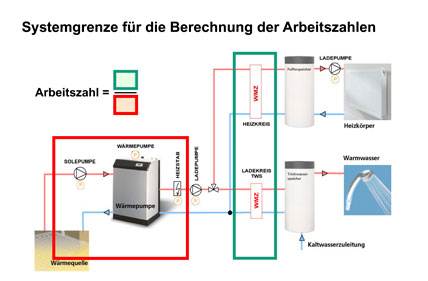

Bild 2: Beispiel eines hydraulischen Schemata einer Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Wärmequelle, Wärmepumpe, Pufferspeicher für die Heizwärmebereitstellung und Trinkwasserspeicher für die Warmwasserbereitstellung. Eingezeichnet sind die Bilanzgrenzen in Grün und Rot für die Berechnung der Arbeitszahl.

Informationen zum Projekt

Der Feldtest wurde von der E.ON Energie AG initiiert und deutschlandweit in der Zeit von 2006 bis 2010 durchgeführt. Dabei wurden 73 Wärmepumpen im Austausch gegen alte Ölheizungen in weitgehend unsanierten Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, das die Systeme messtechnisch untersucht und energetisch, ökonomisch und ökologisch bewertet hat. Hauptaugenmerk der messtechnischen Untersuchung war die sorgfältige Erfassung der energetischen Parameter in den Anlagen unter realen Nutzungsbedingungen. Es wurden die Temperaturen, Volumenströme und erzeugten Energiemengen in den Heizkreisen und dem Solekreis sowie der elektrische Verbrauch der Pumpen, Verdichter sowie von Steuerung und Regelung gemessen. Die im Minutentakt erfassten Messwerte wurden vor Ort gespeichert und täglich per Funk an das Fraunhofer ISE übertragen, wo sie nach einer Plausibilitätsprüfung der Datenauswertung zugeführt wurden. Bild 1 zeigt ein Beispiel einer ausgeführten Wärmepumpenanlage mit installierter Messtechnik.

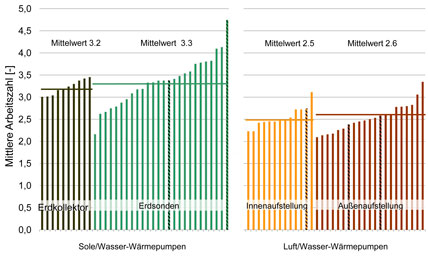

Bild 3: Wärmepumpen im Gebäudebestand, Arbeitszahlen getrennt nach erdgekoppelten und Luft/Wasser-Wärmepumpen. Unterschieden wird bei den erdgekoppelten Wärmepumpen nach Erdkollektor und Erdsonde, bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen nach Innen- und Außenaufstellung. Gestrichelt markiert sind die Wärmepumpen mit reiner Heizwärmebereitstellung und separater Warmwassererzeugung.

Im Projekt untersucht wurden 36 erdgekoppelte Wärmepumpen, davon 10 Anlagen mit Erdkollektoren und 26 Anlagen mit Erdsonden. Hinzu kamen 35 Luft/Wasser-Wärmepumpen, wobei je nach örtlichen Voraussetzungen 14 Anlagen mit Innenaufstellung und 21 Anlagen mit Außenaufstellung in das Projekt integriert waren. Dazu kamen noch zwei Wasser/Wasser-Wärmepumpen, die jedoch aufgrund der geringen Anzahl bei der statistischen Auswertung der Ergebnisse nicht berücksichtigt wurden.

Bis auf sechs Projekte wurde mit allen Wärmepumpenanlagen Heizung und Warmwasser bereitgestellt. Darüber hinaus waren elf der Versorgungssysteme noch zusätzlich mit einer thermischen Solaranlage ausgestattet. Wesentlich für die Bereitstellung der Heizwärme sind die Wärmeübergabesysteme. Wie im Altbau erwartet, erfolgt die Wärmeübergabe zumeist (in 52 von 73 Gebäuden) über Heizkörper/Radiatoren. 19 Gebäude verfügen sowohl über Fußbodenheizung als auch über Radiatoren, wobei Fußbodenheizungen meist im Wohnbereich und Radiatoren in Schlaf-, Kinderzimmern und Bädern installiert waren. Zwei Gebäude waren ausschließlich mit einer Fußbodenheizung ausgestattet.

Mit Ausnahme von sieben Heizungssystemen, deren Heizkreis direkt von der Wärmepumpe versorgt wurde, sind alle Wärmepumpen-Anlagen mit Speichern ausgestattet. Die Speicher haben eine mehrfache Funktion. Sie sollen der Sicherung der Wärmebereitstellung in den vom Energieversorger vorgenommenen Sperrstunden dienen, aber auch ein häufiges Takten der Wärmepumpe bei kleinem Wärmebedarf vermeiden. Die Speicherkonzepte sind je nach hydraulischem System unterschiedlich. Die Mehrzahl der Projekte (64 %) nutzen getrennte Speicher für die Heizwärmebereitstellung und die Warmwasserbereitstellung. Die Heizwärmebereitstellung im Gebäude ist dadurch vom direkten Betrieb der Wärmepumpe entkoppelt. In einigen dieser Systeme sind die Speicher für den Heizbetrieb in Reihe geschaltet. Dabei wird das von der Wärmepumpe für die Heizung bereitgestellte Heizwasser über diesen Speicher dem Heizkreis zugeführt und der Rücklauf direkt zur Wärmepumpe zurückgeleitet. Bei 27 % der Projekte werden sogenannte Kombispeicher eingesetzt. Diese nutzen den oberen Speicherbereich mit meist höheren Temperaturen für die Warmwasserbereitstellung, den unteren Speicherbereich für die Heizwärmebereitstellung.

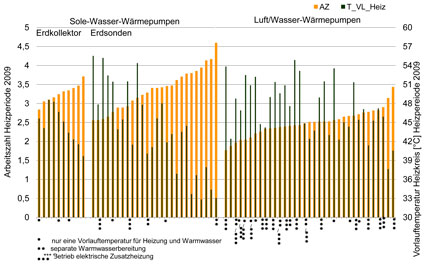

Bild 4: Arbeitszahlen (AZ - orange Balken) und Vorlauftemperaturen (T_VL_Heiz - grüne Balken) in der Wärmesenke in der Heizzeit Januar bis März und Oktober bis Dezember 2009 für alle Projekte. Gekennzeichnet sind die Anlagen mit Kombispeicher (*), die nur eine Vorlauftemperatur für Heizung und Warmwasser haben, die Anlagen mit separater Warmwasserbereitung (**) und die Anlagen, bei denen die elektrische Zusatzheizung in Betrieb (***) war.

Ergebnisse der energetischen Bewertung

Wärmebedarf und installierte thermische Leistung

Der ermittelte Wärmebedarf der Gebäude für Heizung und Warmwasserbereitung betrug auf Basis des Ölverbrauchs der letzten 5 Jahre im Mittelwert 177 kWh/m² beheizter Wohnfläche (im Mittel 190 m²), wobei auch die beheizte Fläche im Keller mit einberechnet wurde.

Die installierte thermische Leistung der Wärmepumpen lag im Mittel bei ca.14 kW und die spezifische Heizleistung erreicht im Mittel rund 74 W/m² beheizter Wohnfläche.

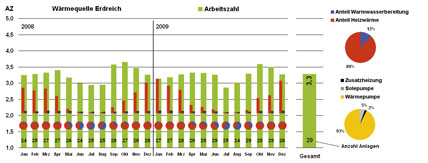

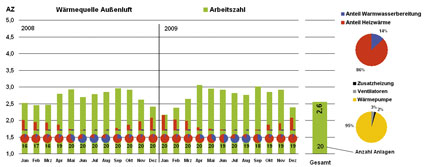

Bild 5: Monatliche Mittelwerte der Arbeitszahlen und der erzeugten Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung im Messzeitraum 2008 und 2009. Dargestellt als grüne Balken sind die Arbeitszahlen, die roten Balken geben die erzeugte Heizwärme und die blauen Balken die zur Warmwasserbereitung erzeugte Wärme an. In den rot/blauen Kreisdiagrammen ist der prozentuale Anteil Heizwärme und Wärme für die Warmwasserbereitung gezeigt. Das Kreisdiagramm in Gelb/Grau/Schwarz zeigt den Anteil Strom für den Verdichter (Wärmepumpe), die Solepumpe und die Zusatzheizung.

Arbeitszahlen

Ein wesentliches Kriterium zur Bewertung der Effizienz der Wärmepumpen ist die Arbeitszahl. Sie wird ermittelt aus dem Verhältnis der erzeugten Wärmemenge für Heizung und Warmwasser zur benötigten elektrischen Energie für Verdichter, Solepumpe bzw. Ventilator, Steuerung und Regelung sowie elektrischer Zusatzheizung. Bild 2 zeigt ein typisches hydraulisches Schema einer Wärmepumpenanlage mit den eingezeichneten Bilanzgrenzen. Rot eingegrenzt ist der Messbereich der elektrischen Energie für Solepumpe, Verdichter und elektrische Zusatzheizung. Grün eingegrenzt ist der Messbereich für die erzeugte Wärme für Heizung und Warmwasser.

Auf der oben genannten Basis wurden die Arbeitszahlen der Wärmepumpen als mittlerer Wert über die Jahre 2008 und 2009 berechnet. Diese sind in Bild 3 aufgetragen. Die Arbeitszahlen für die Wärmepumpentypen sind entsprechend der Wärmequellen getrennt dargestellt. Bei den Sole/Wasser-Wärmepumpensystemen wird noch zusätzlich nach den Wärmequellenarten Erdkollektor und Erdsonde unterschieden. Bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen werden Innen- und Außenauftstellung getrennt voneinander betrachtet.

Insgesamt wurde für die Sole/Wasser-Wärmepumpen in den beiden Messjahren im Mittel eine Arbeitszahl von 3,3 erreicht. Die Wärmepumpen mit Erkollektoren als Wärmequelle haben eine etwas geringere Arbeitszahl von 3,2, wobei die einzelnen Anlagen Arbeitszahlen zwischen 3,0 und 3,4 erreichen. Eine wesentlich größere Spreizung tritt bei den erdgekoppelten Wärmepumpen mit Erdsonden auf. Ein Grund hierfür liegt in unterschiedlich hohen Temperaturniveaus im Heizkreis. So wird z. B. die Wärmepumpen-Anlage mit der höchsten Arbeitszahl nur zur Bereitstellung von Heizwärme mit Vorlauftemperaturen bis etwa 35 °C eingesetzt, während die Warmwasserbereitung mit einer separaten kleinen Abluft-Wärmepumpe erfolgt. Die Anlage mit der niedrigsten Arbeitszahl hat dagegen eine sehr hohe Vorlauftemperatur im Heizkreis von 60 °C. Diese Zusammenhänge werden weiter unten noch vertieft.

Die Luft/Wasser-Wärmepumpen haben insgesamt mit durchschnittlich 2,6 eine kleinere Arbeitszahl als die erdgekoppelten Wärmepumpen. Dabei unterscheiden sich die Anlagen mit Innen- und Außenaufstellung kaum voneinander.

Bild 6: Monatliche Mittelwerte der Arbeitszahlen und der erzeugten Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung im Messzeitraum 2008 und 2009. Dargestellt als grüne Balken sind die Arbeitszahlen, die roten Balken geben die erzeugte Heizwärme und die blauen Balken die zur Warmwasserbereitung erzeugte Wärme an. In den rot/blauen Kreisdiagrammen ist der prozentuale Anteil Heizwärme und Wärme für die Warmwasserbereitung gezeigt. Das Kreisdiagramm in Gelb/Grau/Schwarz zeigt den Anteil Strom für den Verdichter (Wärmepumpe), die Ventilatoren und die Zusatzheizung.

Arbeitszahl und Vorlauftemperatur im Heizkreis

Ausschlaggebend für die Arbeitszahl sind die Temperaturen der Wärmequelle und der Wärmesenke (Heizkreis nach der Wärmepumpe). Dabei sind sowohl der Temperaturhub (Wärmesenkentemperatur minus Wärmequellentemperatur) als auch die absoluten Vorlauftemperaturen von Bedeutung.

Zunächst wird der Einfluss der Temperatur in der Wärmesenke, d.h. dem Heizkreis nach der Wärmepumpe, auf die Arbeitszahl betrachtet. Dazu wurden die Temperaturen im Heizkreis nach der Wärmepumpe in der Kernheizzeit Januar bis März und Oktober bis Dezember 2009 und die dazugehörenden Arbeitszahlen betrachtet. Die Ergebnisse sind im Bild 4 dargestellt. Gezeigt sind die Arbeitszahlen (orange Balken) und die mittleren Vorlauftemperaturen (dunkelgrüne Balken) für Heizung und Warmwasser (gewichtet nach erzeugter Energie). Die Anlagen, die für Heizung und Warmwasser eine gemeinsame Vorlauftemperatur (Kombispeicher) haben, sind mit * gekennzeichnet. Wärmepumpen, die ausschließlich Heizwärme ohne Warmwasserbereitung erzeugen, sind mit ** und Anlagen mit Betrieb der elektrischen Zusatzheizung mit *** gekennzeichnet. Es ist festzustellen, dass die Arbeitszahl umso kleiner wird, je höher das Temperaturniveau im Heizkreis ist.

Bei den erdgekoppelten Wärmepumpen mit Erdkollektoren wird der Zusammenhang zwischen Vorlauftemperatur und Arbeitszahl sehr deutlich sichtbar – höhere Arbeitszahlen werden in Verbindung mit geringen Vorlauftemperaturen bis etwa 45 °C erreicht.

Bei den Sole/Wasser-Wärmepumpen mit Erdsonden ist dieser Trend ebenfalls nachweisbar. Geringere Vorlauftemperaturen bis 45 °C ergeben die größten Arbeitszahlen. Mit steigenden Vorlauftemperaturen bis zu 56 °C werden die Arbeitszahlen kleiner. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Anlagen mit niedrigen Arbeitszahlen sind jedoch auch auf die eingestellten Heizkurven zurückzuführen.

Generell ist bei den Luft/Wasser-Wärmepumpenanlagen ein höheres mittleres Niveau der Vorlauftemperaturen im Heizkreis zu beobachten als bei den erdgekoppelten Wärmepumpenanlagen. Zum Beispiel gibt es bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen mehr als doppelt so viele Anlagen mit mittleren Vorlauftemperaturen über 48 °C als bei den erdgekoppelten Anlagen. Besonders die Luft/Wasser-Wärmepumpen mit niedrigen Arbeitszahlen unter 2,4 weisen in der Heizperiode eine sehr hohe Vorlauftemperatur auf. Zusätzlich von Bedeutung für die erreichte Arbeitszahl ist die Heizkurve. Darüber hinaus macht sich bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen der Betrieb der elektrischen Zusatzheizung in der Kernheizzeit Dezember bis Februar bemerkbar. Einerseits werden dadurch die erforderlichen hohen Vorlauftemperaturen sichergestellt. Auf der anderen Seite werden die Arbeitszahlen negativ beeinflusst, da die elektrische Zusatzheizung die Effizienz der Wärmepumpen herabsetzt.

Arbeitszahl und erzeugte Wärmemengen

In Bild 5 wird der Zusammenhang zwischen den erzeugten Wärmemengen für die Heizung (rote Balken), die Warmwasserbereitung (blaue Balken) und die Arbeitszahlen (grüne Balken) als monatliche Werte der Sole/Wasser-Wärmepumpen dargestellt. In den darunter stehenden Kreisdiagrammen ist der prozentuale Anteil der monatlich erzeugten Wärme für die Heizung (rot) und das Warmwasser (blau) zu sehen. Die seitlichen Kreisdiagrame stellen die erzeugte Wärme und die verbrauchte elektrische Energie im gesamten Messzeitraum 2008 und 2009 dar.

Wärmequellen- und Wärmesenkentemperaturen variieren mit den erzeugten Wärmemengen. In der Kernheizzeit liegen entsprechend den eingestellten Heizkurven die höchsten Vorlauftemperaturen in der Wärmesenke und der Heizwärmebedarf steigt. Durch den steigenden Wärmebedarf wird auch die aus dem Erdreich entzogene Gesamtenergie größer und die Wärmequellentemperatur zunehmend reduziert. Das hat wiederum einen größeren Temperaturhub zur Folge und die Arbeitszahlen sind klein. Wird der Heizwärmebedarf in der Übergangszeit geringer und nimmt die Vorlauftemperatur ab, wird dem Erdreich weniger Wärme entzogen und es kann sich regenerieren. Die Solevorlauftemperaturen steigen langsam an, der Temperaturhub wird kleiner und die Arbeitszahlen werden etwas größer. Im Sommer wird überwiegend Warmwasser bereitet, die Vorlauftemperaturen im Heizkreis sind etwas höher als bei der Heizwärmeerzeugung und die Arbeitszahlen gehen zurück. Mit langsam steigendem Heizwärmebedarf zu Beginn der Heizperiode sind die Temperaturen im Heizkreis niedriger als bei der Trinkwasserbereitung, die Sole im regenerierten Erdreich hat die maximale Vorlauftemperatur, und die Arbeitszahlen erreichen die höchsten Werte. Zunehmender Heizwärmebedarf und höhere Vorlauftemperaturen im Heizkreis führen in der Kernheizzeit wieder zu größeren Temperaturhüben und zu kleineren Arbeitszahlen.

Insgesamt werden im Jahr etwa 88 % der erzeugten Wärme für Heizung und 12 % für Warmwasser genutzt. Dabei werden etwa 93 % elektrische Energie für den Verdichter und die Steuerung aufgebracht, die Solepumpe verbraucht 5 %. Für die elektrische Zusatzheizung wurden 2 % der verbrauchten Elektroenergie genutzt, meist zum Aufheizen des Trinkwasserspeichers für die Legionellenschaltung.

Der monatliche Verlauf der Arbeitszahlen der Luft/Wasser-Wärmepumpen unterscheidet sich von denen der Sole/Wasser-Wärmepumpen. Bild 6 zeigt analog zu Bild 5 den monatlichen Verlauf der Arbeitszahlen (grüne Balken), die erzeugte Wärmemenge für Heizung (rote Balken) und Warmwasser (blaue Balken) und den prozentualen Anteil der erzeugten Wärme in Form von Kreisdiagrammen (rot - Heizung, blau - Trinkwarmwasser).

Wegen der geringsten Außentemperatur und dem größten Heizwärmebedarf (rote Balken) mit den höchsten Vorlauftemperaturen im Heizkreis werden die niedrigsten Arbeitszahlen in den Wintermonaten erreicht. In dieser Zeit wird teilweise auch die elektrische Zusatzheizung aktiviert. In der Übergangszeit lassen steigende Außentemperaturen und geringerer Heizwärmebedarf bei niedrigeren Vorlauftemperaturen die Arbeitszahlen ansteigen. Im Sommer sinken die Arbeitszahlen mit der Bereitstellung von mehr als 75 % Warmwasser mit höheren Temperaturen geringfügig ab. Zu Beginn der Heizperiode nehmen die Arbeitszahlen wieder zu, da Heizwärme mit niedrigeren Temperaturen bereitgestellt wird. Insgesamt werden 86 % der erzeugten Wärme für Heizung und 14 % für die Warmwasserbereitung genutzt. Dabei werden 95 % des benötigten Stroms für den Verdichter und 3 % für die Ventilatoren eingesetzt. Die elektrische Zusatzheizung verbraucht anteilmäßig 2 % Strom.

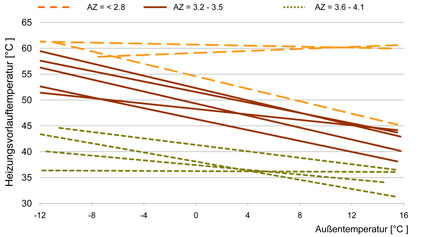

Bild 7: Ermittelte Heizkurven ausgewählter Sole/Wasser-Wärmepumpen in der Messperiode 2008 und 2009. Als Heizgrenze wurde eine Temperatur von 15 °C ermittelt.

Arbeitszahlen und Heizkurven

Wie bereits bei der Betrachtung der Vorlauftemperaturen im Heizkreis und der Arbeitszahl erwähnt, werden die Vorlauftemperaturen im Heizkreis durch die Heizkurve bestimmt. Am Beispiel einiger Sole/Wasser-Wärmepumpen soll der Einfluss der Heizkurven auf die Arbeitszahl dargestellt werden (Bild 7). Zur Bestimmung der Heizkurven wurden die maximalen Vorlauftemperaturen bei den jeweiligen Außentemperaturen ermittelt und deren Mittelwerte über den Außentemperaturen grafisch dargestellt. Anhand der ausgewählten Beispiele ist zu erkennen, dass die Heizgeraden der einzelnen Wärmepumpenanlagen äußerst unterschiedliche Verläufe zeigen. Die gestrichelt dargestellten grünen Heizkurven im unteren Teil von Bild 7 haben bei -12 °C Außentemperatur im Heizkreis maximale Werte bis etwa 45 °C. Die Kurven verlaufen relativ flach. Es handelt sich hierbei um Wärmeübergabesysteme mit Fußbodenheizung bzw. kombinierter Fußbodenheizung und Heizkörpern. Damit können die Vorlauftemperaturen insgesamt relativ niedrig gehalten werden. Die erreichten Arbeitszahlen liegen zwischen 3,6 und 4,1.

Im mittleren Teil von Bild 7 werden Heizkurven als braune Linien dargestellt, deren maximale Vorlauftemperaturen im Heizkreis zwischen 51 °C und 60 °C liegen und die in Abhängigkeit von der Außentemperatur einen unterschiedlichen Anstieg haben. Die entsprechenden Wärmepumpen haben je nach Anstieg der Kurve und maximaler Vorlauftemperatur Arbeitszahlen zwischen 3,2 und 3,5.

Die zwei Anlagen im oberen Bereich von Bild 7 (gestrichelt orange Linie) mit einer nahezu horizontal verlaufenden Geraden liegen während der ganzen Heizperiode unabhängig von der Außentemperatur im Temperaturbereich bei 60 °C und erreichen nur Arbeitszahlen von 2,7 bzw. 2,8.

Insgesamt wird deutlich, dass der Anstieg der eingestellten Heizkurve und die maximal zu erreichende Vorlauftemperatur die Effizienz der Wärmepumpe maßgeblich beeinflussen.

Fazit für den Einsatz der Wärmepumpen im Gebäudebestand

Dank der detaillierten Auflösung der Messdatenerfassung war neben der Berechnung der Arbeitszahlen die Analyse der Arbeitsweise der Wärmepumpenanlage und das Feststellen potenzieller Fehler möglich. Das Vermeiden solcher Fehler hat für ein effizientes Arbeiten zukünftig installierter Wärmepumpen eine große Bedeutung. Ein beobachtetes Problem ist ein nicht optimales Wärmemanagement bei der Nutzung von Kombispeichern. Wird nur mit einer Temperatur beladen, die der höheren Trinkwarmwassertemperatur entspricht, obwohl die Temperatur für die Heizwärmebereitstellung niedriger liegen kann, führen die ständig höheren Temperaturen im Speicher automatisch zu schlechteren Arbeitszahlen.

Die optimale Beladung des Speichers kann auch durch nicht vollständig schließende 3-Wege-Ventile oder falsch bzw. nicht eingebaute Rückschlagklappen beeinträchtigt werden. Dabei kommt es zu unnötigen Wärmeverlusten oder z. B. zur Entladung der Speicher durch Rückströmungen.

Ein weiteres Problem sind die teilweise unnötig laufenden Ladepumpen bzw. Heizkreispumpen, ein Problem welches nicht nur Wärmepumpenanlagen, sondern auch konventionelle Heizungssysteme betrifft. Ständig laufende Pumpen verursachen in der Summe einen hohen Stromverbrauch. Bessere Regelalgorithmen und der Einsatz von Hocheffizienzpumpen bieten hier ein Optimierungspotenzial.

Anhand von Messdaten und Vor-Ort-Besichtigungen von Wärmepumpenanlagen lassen sich für eine optimierte Funktionsweise der Anlagen im Gebäudebestand zusammenfassend die folgenden Anforderungen formulieren:

1. Bedarfsgerechte Planung der Wärmepumpen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Heizwärmebedarfs des Gebäudes. Häufig ist erst eine wärmetechnische Sanierung ratsam, um den Heizwärmebedarf zu senken, bevor die Wärmepumpe installiert wird.

2. Einstellen bedarfsgerechter Vorlauftemperaturen im Heizkreis. Gegebenenfalls kann durch eine Vergrößerung der Flächen oder Austausch der Wärmeübergabesysteme die Vorlauftemperatur gesenkt werden.

3. Wahl eines für das jeweilige Gebäude geeigneten Wärmepumpentyps. Hohe Vorlauftemperaturen im Heizbetrieb setzen die energetische, ökonomische und ökologische Effizienz der Wärmepumpe herab. Dabei sind erdgekoppelte Wärmepumpen aufgrund der temperaturstabileren Wärmequelle insbesondere bei Gebäuden mit hohem spezifischen Heizwärmebedarf gegenüber den Luft/Wasser-Wärmepumpen im Vorteil.

4. Es ist zu prüfen, ob alle Parameter der Steuerung und Regelung den Anforderungen entsprechen. Dies gilt besonders hinsichtlich der Bedarfsvorgaben und der Positionierungen der Steuersensoren sowie der Betriebsweise der Lade- bzw. Heizkreispumpen. Die Heizkreispumpen sollten außerhalb der Heizzeit abgeschaltet werden.

5. Eine bedarfsgerechte Einstellung und Prüfung der Heizkurven ist vorzunehmen.

Zur Einhaltung der Temperaturspreizung im Heizkreis ist unbedingt ein hydraulischer Abgleich im System durchzuführen.

6. Die Funktionsfähigkeit aller Bauteile (z. B. Dreiwegeventile, Rückschlagklappen) im hydraulischen System sollte regelmäßig geprüft werden, um Fehlströme zu vermeiden.

7. Auch wenn Wärmepumpen kaum Wartung benötigen, sollten die Schmutzabscheider in den hydraulischen Kreisen regelmäßig gereinigt werden, ebenso wie die Luftkanäle und Verdampferlamellen bei Luft/Wasser-Wärmepumpen und die Filter im Primärkreislauf von Wasser/Wasser-Wärmepumpen. Dies sollte mindestens einmal jährlich erfolgen.

8. Die Benutzer der Wärmepumpe sollten eine Einweisung in den Betrieb der Wärmepumpe erhalten.

Im Ergebnis des Feldtests konnten wichtige Kriterien für einen effizienten Einsatz von Wärmepumpen im Altbau ermittelt werden. Bei Beachtung der aufgeführten Planungs- und Ausführungsgrundsätze kann der Einsatz von Wärmepumpen als interessante Alternative für die Wärmeversorgung bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden eingestuft werden.

Tipp der Redaktion: Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat bereits eine umfangreiche Auswertung eines großen Feldtests von Wärmepumpen für neue Einfamilienhäuser vorgelegt. Wir berichteten unter der Überschrift „Richtig geplant – wirklich gespart“ in IKZ-HAUSTECHNIK Heft 3 /2009, Seite 28 ff. Den Artikel finden Sie als PDF-Datei zum Download in unserer Datenbank unter www.ikz.de.

Autoren: Christel Russ, Marek Miara, Thomas Lechner, Danny Günther, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme Freiburg;

Martin Hopfer, E.ON Vertrieb Deutschland GmbH, München