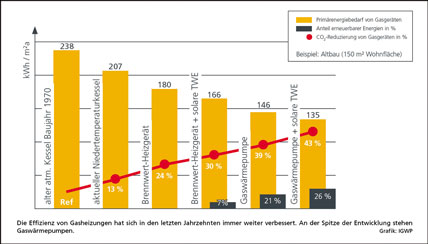

Energieeffizienz und CO2-Bilanz von Brennwertkesseln toppen – Gaswärmepumpen jetzt auch für das Ein- und Zweifamilienhaus

Gas-Wärmepumpen kombinieren den Verbrauch eines fossilen Brennstoffs mit der Gewinnung von Wärme aus der Umwelt; das steigert die Energieeffizienz und verbessert die CO2-Bilanz. Während sie zum Beheizen und Klimatisieren von Gewerbe- und Industriebetrieben schon seit Langem eingesetzt werden, stehen sie als Heizsysteme für das Ein- und Zweifamilienhaus erst kurz vor der Markteinführung.

„Unser Ziel war es, für unser Einfamilienhaus eine nachhaltige, langlebige und auf Dauer kostensparende Energieversorgung sicherzustellen“, berichtete ein Ehepaar in einem Kundengespräch mit der Berliner Gaswerke AG (GASAG). Der Energieversorger hatte in ihrem Haus zwei Jahre zuvor im Rahmen eines Feldtests eine Gaswärmepumpe installiert. Die Familie war zufrieden: „Die Anlage funktioniert recht sparsam und komfortabel.“ Deshalb habe man sich zum Weiterbetrieb der Wärmepumpe entschieden.

Ein erster Erfolg also für eine innovative Technik, die zurzeit im Rahmen der „Initiative Gaswärmepumpe“ (IGWP) auf Tauglichkeit als Heizsystem für Ein- und Zweifamilienhäuser geprüft wird. Betei-ligt sind führende deutsche Energieversorger und Heizungshersteller. Doch dazu und zu den einzelnen Vorseriengeräten später mehr. Zunächst geht es in diesem Beitrag um den Unterschied zwischen Kompressions- und Sorptionswärmepumpen und deren Vorteile sowie um mögliche Anwendungsfelder. Zum Schluss folgen einige kurze Anmerkungen zum Marktpotenzial und zur Qualifizierung des installierenden Fachhandwerks.

Kompression und Sorption im Vergleich

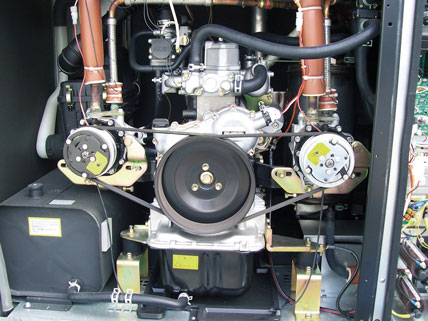

Bei Gaswärmepumpen sind – wie bei ihren elektrisch betriebenen Pendants auch – grundsätzlich zwei Funktionsprinzipien zu unterscheiden: Bei einem ist ein motorisch angetriebener Kompressor das Herzstück, beim andern ein Absorber beziehungsweise ein Adsorber mit taktenden Betriebsphasen. Die Unterschiede im Einzelnen:

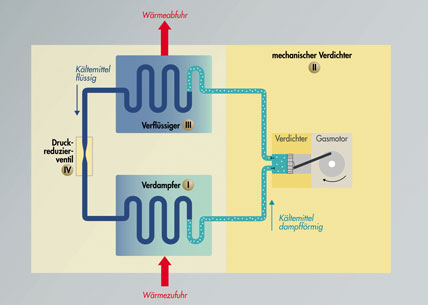

Eine Kompressionswärmepumpe besteht im Wesentlichen aus einem Verdichter (Kompressor) mit Elektro- oder Gasmotor, einem Verdampfer, einem Verflüssiger (Kondensator) und einem Drosselorgan (Expansionsventil). Diese Bauteile sind über Rohrleitungen zu einem geschlossenen System verbunden, das mit einem Arbeitsmedium (Kältemittel) gefüllt wird (Bild 1). In diesem System setzt der Verdichter einen thermodynamischen Kreisprozess in Gang, der in folgenden Arbeitsschritten die genannten Bauteile durchläuft:

- Über den Verdampfer wird dem Kreisprozess Umweltenergie zugeführt: Im Verdampfer befindet sich das flüssige Arbeitsmittel, dessen Temperatur niedriger ist als die der Wärmequelle. Durch dieses Temperaturgefälle kommt es zu einer Wärmeübertragung.

- Im Verdichter wird dem Kreisprozess Arbeitsenergie zugeführt: Der Dampf des Arbeitsmittels wird vom Verdichter angesaugt und komprimiert; der Druck des Dampfes steigt. Die vom Verdichter aufgenommene Antriebsenergie wird zum größten Teil in Verdichtungsarbeit umgewandelt. Durch die dabei entstehende Reibungswärme wird das Arbeitsmittel zusätzlich erwärmt.

- Im Kondensator gibt der Kreisprozess Wärme an das kältere Heizungswasser ab: Der überhitzte Dampf wird in den Verflüssiger gedrückt, seine Temperatur ist höher als die des Heizwassers. Der Dampf kondensiert, die Kondensa-

- tionswärme wird an das Heizwasser übertragen, dessen Temperatur erhöht sich.

- Das Expansionsventil reduziert den Druck auf das Ausgangsniveau: Das nun flüssige Arbeitsmittel wird durch das Expansionsventil entspannt und gelangt wieder in den Verdampfer. Der Arbeitsmittelkreislauf ist damit geschlossen.

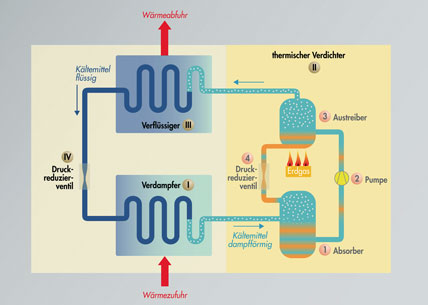

Das Funktionsprinzip einer Sorptionswärmepumpe (Bild 2) ist in vielerlei Hinsicht mit dem einer Kompressionswärmepumpe vergleichbar. Auch hier wird die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau gehoben. Der erforderliche Verdichtungsprozess läuft folgendermaßen ab: Dampfförmiges großvolumiges Kältemittel, aus dem Verdampfer kommend, wird in einem Absorber von einer wässrigen Lösung absorbiert, zu einem kleinvolumigen Flüssigkeitsanteil der Lösung komprimiert und dann mit der Lösung von einer kleinen Pumpe zum Austreiber (Kocher) transportiert. Dort wird das verdichtete Kältemittel unter Zufuhr von Wärme, beispielsweise mithilfe einer Gasflamme, aus der Lösung ausgetrieben (ausgekocht). Als Energiequelle ist grundsätzlich jeder Wärmespender geeignet, soweit er die erforderliche Austreibertemperatur bereitstellen kann.

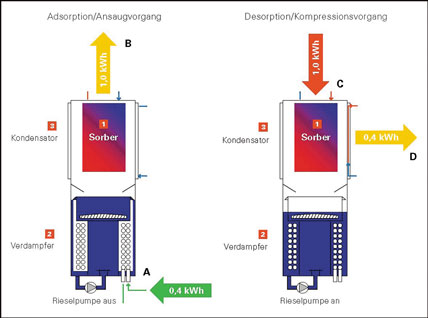

Einige Hersteller bevorzugen neuerdings Wärmepumpen in Adsorptions- statt in Absorptionstechnik. Eine Adsorptionswärmepumpe macht sich die besonderen Eigenschaften des Minerals Zeolith (griechisch: Siedestein) zunutze. Der Wärmepumpenprozess läuft in zwei Phasen ab (Bild 3): In der Adsorptionsphase wird Wasser durch Umgebungswärme aus dem Erdreich verdampft und vom Zeolith adsorbiert. Der Zeolith wird heiß und gibt die Adsorptionswärme an den Heizkreislauf ab. In der Desorptionsphase erhitzt das Gas-Brennwertgerät den mit Wasser gesättigten Zeolith. Das Wasser wird dampfförmig ausgetrieben und kondensiert. Die Kondensationswärme wird an den Heizkreislauf abgegeben.

Technische Pluspunkte

Gas-Kompressionswärmepumpen stellen gleich vier unterschiedliche Temperaturniveaus zur Verfügung: Am Verdampfer sind es in der Regel rund 10°C, am Kondensator 40 bis 50°C; die Kühlwasserabwärme des Gasmotors bringt es auf etwa 90°C, seine Abgaswärme auf bis zu 600?°C. Diese Temperaturen erlauben den Betrieb von Niedertemperatur-Flächenheizungen ebenso wie den von Radiatorenheizungen und Warmwasserspeichern; sie bieten sogar die Möglichkeit, Produktionen mit Prozesswärme zu versorgen. Gas-Kompressionswärmepumpen für Heizungsanlagen lassen sich bei diesen Optionen in jedem Fall monovalent betreiben, was sich vorteilhaft auf die Investitionskosten und die Energieeffizienz auswirkt. Ausgeführt als sogenannte Gasklimageräte können sie, wie die Sorptionsvarianten auch, zur Klimatisierung von Gebäuden eingesetzt werden.

Für den Einsatz von Gas-Sorptionswärmepumpen spricht zunächst einmal ein systembedingter technischer Gesichtspunkt: Sie haben nur wenige sich bewegende mechanische Teile. Das gewährleistet einen sehr leisen Betrieb und eine hohe Lebensdauer. Aber auch die wärmetechnischen Eigenschaften sind als Vorteile zu verbuchen: Da die Antriebsenergie aus einem Gasbrenner kommt, lassen sich die Temperaturen auf der Kondensatorseite problemlos auf ein recht hohes Niveau anheben. So können Gas-Sorptionswärmepumpen auch bei gewünschten eizungsvorlauftemperaturen von bis zu 65?°C und mehr noch überaus effizient thermische Energie liefern. Ihre technische Reife haben sie in langjährigem Einsatz längst bewiesen.

Vorteile zugunsten der Umwelt

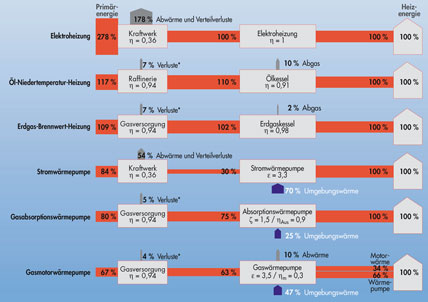

Beiden Techniken gemeinsam ist der Vorteil, dass sie für die notwendige Antriebsarbeit den Primärenergieträger Gas verwenden. Verluste, die mit der Umwandlung von Primärenergie in Strom einhergehen, sind in diesem Fall also nicht in Rechnung zu stellen. Nach einer Berechnung der ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. benötigt die Gas-Kompressionswärmepumpe zur Bereitstellung von 100% Heizenergie lediglich 67% Primärenergie, bei der Gas-Sorptionswärmepumpe sind es 80 und bei der Elektro-Kompressionswärmepumpe 84% (Bild 4). Der geringere Primärenergieverbrauch hat positiv zur Folge, dass der CO2-Ausstoß um 20% reduziert wird, wie die Initiative Gaswärmepumpe ermittelt hat.

Günstige Rahmenbedingungen

Der Einsatz von Gaswärmepumpen trifft zurzeit auf günstige Rahmenbedingungen: Zunächst ist festzustellen, dass der Heizwärmebedarf in modernen Gebäuden in der Vergangenheit stetig gesunken ist – bei gleichzeitig wachsendem Kühlbedarf. Das kommt der Wärmepumpe mit ihrer Fähigkeit, sowohl zu heizen als auch zu klimatisieren, sehr entgegen. Der zweite Punkt liegt in der Energieeinsparverordnung (EnEV) begründet: Sie bietet einen zusätzlichen Spielraum in der Frage, wie die erforderliche Energieeffizienz zu erreichen ist. So könnten Planer und Verbraucher den Einsatz einer Gaswärmepumpe zusätzlichen teuren Wärmedämmmaßnahmen vorziehen.

Der dritte Punkt: Für Maßnahmen zur Energieeinsparung, Modernisierung und Nutzung Erneuerbarer Energien gibt es Geld: EU, Bund, Länder, Gemeinden und Energieversorger unterstützen die Markteinführung umweltfreundlicher Energietechniken mit einer Vielzahl von Förderprogrammen. Im Rahmen des Marktanreizprogramms zur Förderung Erneuerbarer Energien beispielsweise ist eine Förderung von gasbetriebenen Wärmepumpen vorgesehen; es müssen allerdings folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Jahresarbeitszahl muss mindestens 1,3 betragen;

- erforderlich ist ein Gaszähler sowie mindestens ein Wärmemengenzähler, um alle von der Wärmepumpe abgegebenen Wärmemengen messen zu können;

- der für die Berechnung der Jahresarbeitszahl benötigte COP-Wert (Coefficient Of Performance: Leistungszahl) ist mit einem Prüfzertifikat eines unabhängigen Prüfinstituts nachzuweisen. Der Nachweis des EHPA Wärmepumpe-Gütesiegels wird als gleichwertiger Nachweis anerkannt.

Ob für Gaswärmepumpen weitere Förderprogramme greifen, lässt sich einem Online-Wegweiser (www.energiefoerderung.info/asue) entnehmen, den die ASUE in Zusammenarbeit mit dem BINE Informationsdienst erarbeitet hat.

Bauart bestimmt Anwendungsfeld

Gaswärmepumpen, ob in Sorptions- oder Kompressionstechnik, eignen sich sowohl für Gebäudebeheizung und Warmwasserbereitung als auch für Kühlung und Entfeuchtung. Sie arbeiten am effizientesten dort, wo sie alle vier Funktionen zur Nutzung bringen kann, also in erster Linie in Gewerbe-, Industrie- und Verwaltungsgebäuden sowie in Hotels, Kaufhäusern, Krankenhäusern und Schwimmbädern.

Gas-Kompressionswärmepumpen

Gasmotorisch betriebene Kompressionswärmepumpen werden in erster Linie in Schwimmbädern eingesetzt, dort können sie ihre Vorteile am besten ausspielen. Das bestätigen beispielsweise Erfahrungen der Stadtwerke Freudenstadt, die seit über 20 Jahren eine Gaswärmepumpenanlage zur Entfeuchtung und Beheizung im dortigen „Panoramabad“ betreiben (ASUE-Broschüre „Gaswärmepumpen“). Zusätzlich sind vier Blockheizkraftwerk-Module zur Strom- und Wärmeerzeugung installiert. Die Gaswärmepumpe deckt 66% des Eigenwärmebedarfs des Bades ab. Davon stammen mehr als 46% aus der Abwärme sowie aus der Luftfeuchtigkeit der Abluft. Die Primärenergieeinsparung gegenüber konventionellen Heizkessel-/Lüftungsanlagen beläuft sich auf rund 40%. Gaswärmepumpen für Beheizung und Entfeuchtung von Schwimmbädern haben sich mittlerweile am Markt bewährt und sind ausgereift. Die Aggregate werden üblicherweise im Werk komplett montiert, beim Kunden als Standardgerät angeliefert, dort angeschlossen und in Betrieb genommen.

Bereits über 5000 Gas-Absorptionswärmepumpen hat die Firma Robur bis Ende 2010 in Deutschland und Europa installiert, wie ihr Produktmanager Enrico Casali in einem Fachbeitrag für die Initiative Gaswärmepumpe schreibt. „Die jährliche Produktion steigt stetig“, so Casali weiter. Man habe in den vergangenen Jahren Erfahrungen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen sammeln können, beispielsweise mit Wärmepumpenanlagen, die Wärme aus Brunnen- und Abwasser sowie aus Wasser aus Produktionsprozessen nutzen. Die Leistung der Geräte liegt laut Unternehmensangaben zwischen 20 kW und 40 kW (modulierend), die maximale Vorlauftemperatur beträgt 65°C.

Gasklimageräte zum Heizen und Kühlen

Nachdem in Deutschland bis in die jüngste Vergangenheit hinein der Heiz- und Kühlbedarf von Gebäuden in der Regel über getrennte Anlagen gedeckt wurde, ist seit einigen Jahren auch hierzulande ein Trend zu beobachten, der in den USA und in Japan seinen Ursprung hat: Dort übernehmen Gasklimageräte, ausgerüstet mit einer Gas-Kompressionswärmepumpe, nicht nur die Wärmeerzeugung für die Heizungsanlage, sondern bieten auch die Funktionen Kühlen und Entfeuchten.

Gasklimageräte mit Kompressionswärmepumpen sind technisch und wirtschaftlich für viele Einsatzbereiche interessant. Sie eignen sich nicht nur für Neubauten, sondern ebenso für die Verwendung in bestehenden Gebäuden, beispielsweise als Ersatz für Elektroklimageräte. Ein zusätzlicher Heizkessel erübrigt sich in vielen Fällen. Einige auf dem Markt angebotene Gasklimageräte sind so ausgelegt, dass sie auch das Brauchwasser aufheizen können, wobei sie zum Vorteil der Energieeffizienz die Abwärme des Gasmotors nutzen – eine Möglichkeit, die elektrisch betriebenen Klimageräten abgeht. Auf dem deutschen Markt sind vor allem die Geräte von ASIN (Toyota Group) und Sanyo (Bild 7) bekannt. Sie werden von den deutschen Partnern Berndt EnerSys Kaut vertrieben. Weitere Hersteller und Händler finden sich in einer aktuellen Marktübersicht der ASUE (Stand September 2011).

Gas-Sorptionswärmepumpen

Auch Gas-Sorptionswärmepumpen höherer Leistung haben sich mittlerweile einen gewissen Markt erobert. Ihr Einsatzbereich beginnt allerdings erst bei Mehrfamilienhäusern sowie bei Gewerbe- und Industriegebäuden. Für Ein- und Zweifamilienhäuser sind sie weniger geeignet, da ihre Heizleistung (25 kW oder mehr) dafür zu hoch ist. Einer der bekanntesten Hersteller von Gas-Sorptionskälteanlagen beziehungsweise Sorptionswärmepumpen in Europa ist die italienische Firma Robur mit einer Niederlassung in Friedrichshafen, deren Geräte in Deutschland auch von den Firmen Cora Energy Systems, Kaeltro, isocal HeizKühlsysteme und anderen vertrieben werden.

Absorptionswärmepumpen zur Wohngebäudebeheizung beginnen erst allmählich, sich einen Markt zu erobern. Die Firma DAWP Creatherm unternahm in der Schweiz bereits im Jahre 1992 erste Feldversuche mit gasbetriebenen Diffusions-Absorptions-Wärmepumpen (DAWP). Damals wurde eine größere Zahl von Häusern in den Niederlanden und in Deutschland damit ausgerüstet. Später führte die Firma Buderus Heiztechnik GmbH (Buderus ist heute eine Marke der Bosch Thermotechnik GmbH) die Entwicklung weiter. Heute arbeitet man an der 2.?Generation der mit Gas betriebenen Geräte. Nach Unternehmensangaben liegt die Leistung dieser Vorserienmodelle im Bereich von 4 bis 10 kW, der Nutzungsgrad ist 25 bis 30% höher als bei Gas-Brennwertgeräten, und die CO2-Einsparung soll bei rund 30% liegen. Die höchstmögliche Vorlauftemperatur ist mit 75?°C angegeben. Als Arbeitsmedien dienen Ammoniak, Wasser und Helium. Nach der Erprobung im Labor befinden sich die Geräte zurzeit in der Feldtestphase, um die Alltagstauglichkeit in der realen Anwendung zu überprüfen.

Die Firma Viessmann setzt auf das Adsorptionsprinzip mit dem Medium Zeolith. Ihr Zeolith-Kompaktgerät „Vitosorp 300-W“ ist eine Kombination aus Brennwertkessel und Adsorptions-Wärmepumpe. Die Leistung liegt bei einem Modulationsgrad von 1:10 zwischen 1,6 und 16 kW. Damit ist das „Vitosorp“ besonders für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern geeignet. Für hohen Wohnkomfort ist auch eine Kühlfunktion möglich („active cooling“). Für den ganzjährigen monovalenten Betrieb der Gas-Absorptionswärmepumpe empfiehlt Viessmann die Kombination mit einer Erdreichwärmequelle. Gegenüber herkömmlichen Brennwertkesseln senkt dieses neuartige System nach Unternehmensangaben den CO2-Ausstoß um etwa 16% und erhöht gleichzeitig den Normnutzungsgrad auf bis zu 145% (Hi). Das Gerät wird seit etwa einem Jahr im Feld getestet.

Auch Vaillant hat eine Adsorptionswärmepumpe mit dem Arbeitsmedium Zeolith im Programm. Sie ist Teil eines „zeoTHERM“ genannten Systems, zu dem außerdem ein Gas-Brennwert-Modul, drei Solarkollektoren und ein Solar-Warmwasserspeicher gehören. Der Nennwärmeleistungsbereich reicht von 1,5 kW bis 10,2 kW, die maximale Vorlauftemperatur ist mit 75°C angegeben. Das System ist ebenfalls für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern gedacht. Es verbraucht etwa 20% weniger Energie als ein reines Gas-Brennwertgerät, was mit dem positiven Effekt einer Senkung der Betriebskosten und eines geringeren CO2-Ausstoßes einhergeht.

Chancen für das Fachhandwerk

Bei der Planung, Auslegung und Installation von Wärmepumpensystemen lauern Gefahren: Oft führen mangelhaftes Know-how in Theorie und Praxis zu Fehlern, die die Energieeffizienz unnötig senken und damit einen wirtschaftlichen Betrieb solcher Anlagen unmöglich machen. Das gilt auch für den Bereich der Gaswärmepumpen. Die Hersteller geben sich hinsichtlich der Qualifizierung der Fachbetriebe aber durchweg optimistisch. „Das Zeolith-Gaswärmepumpen-System wird im Rahmen der von uns durchgeführten Fachhandwerkerschulungen erläutert“, sagt Vaillant-Entwicklungsleiter Dr. Rainer Lang. Da sich Installation und Wartung des Systems kaum von der eines Gas-Brennwertgerätes mit solarer Warmwasserbereitung unterscheiden, müsse sich ein Installateur für diese neue Technologie gar nicht besonders umstellen und sähe sich vertrauten Komponenten wie Gas-Brennwertzelle oder Solarkollektoren gegenüber. Michael Plothe, Projektleiter Gaswärmepumpen bei Bosch Thermotechnik, sieht es ähnlich: „Das Fachhandwerk kann bei der Installation auf bekannte hydraulische Schaltungen zurückgreifen. Die zu wartenden Komponenten der Gaswärmepumpe entsprechen im Wesentlichen denen eines Gas-Brennwertkessels.“

Die IGWP billigt den Gaswärmepumpen für Ein- und Zweifamilienhäuser ein großes Potenzial zu. Ihr Sprecher Hans Wackertapp spricht von einem anfänglichen Volumen von rund 4000 Anlagen pro Jahr und sieht Perspektiven für rund 50?000 Anlagen jährlich schon im Jahr 2020 und bis zu 110000 Anlagen jährlich in 2030. Um solche Erfolgszahlen erreichen zu können, seien jedoch geeignete Rahmenbedingungen hinsichtlich der gesetzlichen Richtlinien und der staatlichen Förderung Voraussetzung. Wackertapp weiter: „Die IGWP fordert zu Beginn der breiten Markteinführung eine starke Initialförderung, wie sie auch bei anderen ökologisch positionierten Heizsystemen stattfindet.“

Zuverlässige Technik

Die Erfahrung mit einer zunehmenden Anzahl installierter Gaswärmepumpen zeigt, dass die Technik zuverlässig arbeitet. Sie sorgt für deutliche Energieeinsparungen, die nicht zuletzt daraus resultieren, dass statt der Sekundärenergie Strom die Primärenergie Gas eingesetzt wird. Die Tendenz geht derzeit zu kleineren Aggregaten für Ein- und Zweifamilienhäuser. Der Marktschwerpunkt liegt allerdings immer noch bei großen Anlagen für kommerziell genutzte Gebäude. Dazu passt eine Meldung der ASUE, nach der auch im vergangenen Jahr in Deutschland wieder zahlreiche Gaswärmepumpen installiert wurden, und zwar überwiegend in größeren Bauobjekten wie Mehrfamilienhäusern sowie Büro-, Gewerbe- und Industriegebäuden.

Die Initiative Gaswärmepumpe

Die Initiative Gaswärmepumpe (IGWP) wird von führenden Energieversorgern und Heizungsherstellern in Deutschland getragen. Die Mitglieder arbeiten intensiv zusammen mit dem Ziel, den Verbrauchern bald eine breite Auswahl hochwertiger, praxisbewährter Gaswärmepumpen anbieten zu können.

Mitglied sind folgende Energieversorger:

- E.ON Ruhrgas AG, Essen (www.eon.de)

- EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe (www.enbw.com)

- Energie Südbayern GmbH, München (www.esb.de)

- EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (www.ewe.de)

- GASAG Berliner Gaswerke AG, Berlin (www.gasag.de)

- MVV Energie AG, Mannheim (www.mvv-energie.de)

- RWE Rheinland Westfalen Netz AG, Dortmund (www.rwe.com)

- Verbundnetz Gas AG, Leipzig (www.vng.de)

Mitglied sind folgende Gerätehersteller:

- Buderus Deutschland, Wetzlar (www.buderus.de)

- Junkers Deutschland, Wernau (www.junkers.com)

- Robur GmbH, Friedrichshafen (www.robur.de)

- Vaillant GmbH, Remscheid (www.vaillant.de)

- Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Allendorf, Eder (www.viessmann.de)

Die IGWP wird von einem Lenkungskreis geführt, in dem je ein Mitarbeiter der Mitglieder vertreten ist. Vorsitzender ist zurzeit Hans Wackertapp (EON).

Kontakt: ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V., 10178 Berlin, Tel. 030 221913490, Fax 030 221913499, info@asue.de, www.asue.de