Effiziente Anlagenkombination

Die Wahl der richtigen Wärmeversorgung

Wenn ein TGA-Planer oder SHK-Istallateur Ideen zur Haustechnik entwickelt, kann er seitens der Medien auf das zurückgreifen, was auf dem Gelände schon anliegt. Das wird in jedem Fall Strom und Wasser sein. Hat er dann noch die freie Wahl, wie das Haus mit Wärme zu versorgen ist, hat er auch die Qual der Wahl. Er kann herkömmliche, meist fossile Lösungen wie Öl oder Gas wählen. Oder dafür sorgen, dass das Gebäude noch weniger Energie verbraucht, als gesetzlich vorgegeben, etwa mit dem Passivhausstandard. Oder er kann sich den Erneuerbaren Energien zuwenden.

In Einfamilienhäusern sind Wärmepumpe, Solarthermie und Co. weitgehend erprobt und zuverlässig im Einsatz. Komplizierter wird es jedoch bei größeren Gebäuden. „In den weitaus meisten Fällen ist die Wärmeerzeugung direkt vor Ort in den Gebäuden und Wohnungen die deutlich effizientere und wirtschaftlichere Lösung als leitungsgebundene Energien“, erklärt Frank Voßloh, Geschäftsführer von Viessmann Deutschland. Generell gilt: Es sollten die Energieformen miteinander kombiniert werden, die sich auch zusammen speichern lassen. Stromlösungen, etwa Wärmepumpen und PV-Anlagen, haben mehr Vorteile als rein thermische Lösungen wie Solarthermie mit Brennwerttechnik, weil diese immer einer gesonderten Infrastruktur inkl. Hydraulik bedürfen. Zudem lässt sich überschüssig produzierter Strom ins Netz einspeisen, mag die Vergütung dafür in Zukunft auch noch so gering sein. Mit überschüssiger Wärme, die bei Solarthermieanlagen insbesondere im Sommer anfällt, ist dies nicht möglich. Für beide jedoch gilt: Der richtige Deckungsgrad ist wichtig für die Wirtschaftlichkeit.

Neubau oder Bestand?

Wesentlich für die Planung ist die Frage, ob die Anlage in einem Neubau oder einem Bestandsbau installiert werden soll. Und: Wie wird das Gebäude genutzt? Ein Wohnhaus braucht andere Heizungsintervalle als eine Gewerbeimmobilie. Generell kann man jedoch sagen, dass sich Neubauten besser mit Erneuerbaren Energien und damit autark versorgen lassen, als Bestandsbauten. Zudem lassen sich Häuser, die tagsüber mehr Energiebedarf haben als nachts – also Bürogebäude oder solche der öffentlichen Verwaltung, besser mit Solarthermie und Photovoltaik versorgen. Denn sie haben ihre Hauptlasten dann, wenn die Sonne scheint und so die erzeugte elektrische Energie oder Wärme direkt ohne Speicher genutzt werden kann.

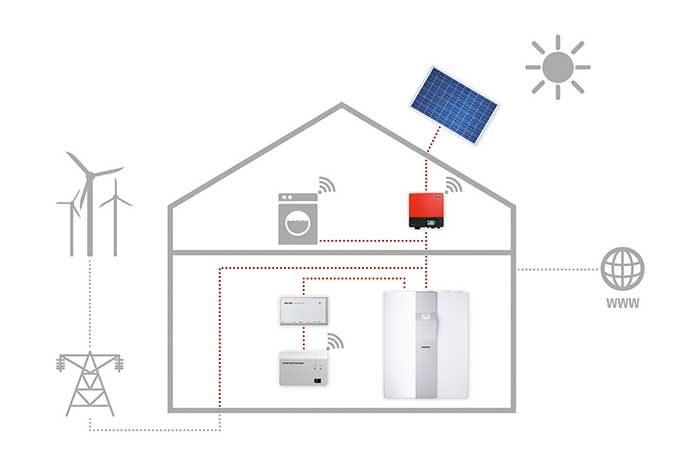

Klar ist aber auch, dass eine alleinige Wärmeversorgung mit Sonnenenergie niemals ausreichend ist. Deswegen braucht es noch eine weitere Komponente – entweder eine klassische fossile Heizung, eine auf Biomasse basierende oder ein Anschluss an ein Wärmenetz. Hat man je nach Gebäudetyp gewählt, sollte immer das miteinander kombiniert werden, was sich auch zusammen speichern lässt. Reine Wärmeerzeuger sollten via Warmwasserspeicher verbunden werden. Stromerzeuger und -verbraucher hingegen, etwa Photovoltaik und Wärmepumpe, können via Stromspeicher miteinander kombiniert werden. Das hat neben der Einspeisemöglichkeit noch andere Vorteile. Die Installation einer PV-Anlage ist unkomplizierter als die eines solarthermischen Systems.

Solarthermie und Brennwert oder KWK

Sehr gut einbinden lässt sich eine Solarthermieanlage in einen Pufferspeicher, der hauptsächlich von einem Brennwertkessel betrieben wird. Bei größeren Objekten kommt auch eine Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage infrage, die auch einen Teil des Strombedarfs des Gebäudes abdecken kann. Die solarthermische Anlage kann zum einen für die Warmwasserbereitung des Gebäudes genutzt werden. Ist der Verbrauch sehr hoch, etwa in gewerblichen Immobilien mit Duschen für die Arbeiter oder bei Sportstätten, sollte sie entsprechend groß ausgelegt werden. Der solare Deckungsgrad von 50 % sollte hier problemlos erreicht werden können. Für diesen Deckungsgrad reichen 1 bis 1,3 m² Kollektorfläche und 60 bis 80 l Pufferspeicher je Person aus.

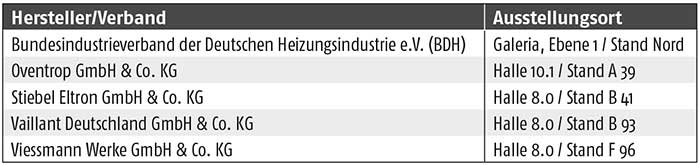

50 % sind hingegen für die Einbindung von solarer Wärme in die Heizung kaum erreichbar und auch nicht ratsam, da sonst die im Sommer überschüssig produzierte Solarwärme nicht abgeführt werden kann. Hier muss die Kollektorfläche das zwei- bis zweieinhalbfache des Wertes zur reinen Trinkwassererwärmung betragen, empfiehlt der Bundesindustrieverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Der Pufferspeicher sollte mit 50 l je Person und nochmals 50 l je Quadratmeter Kollektorfläche geplant werden. So vermeidet man die Gefahr, den Speicher zu groß oder zu klein auszulegen. Beides sorgt für deutliche Verluste. Zudem: Vakuum-Röhrenkollektoren erreichen eine um 30 % höhere Effizienz als Flachkollektoren.

Doch wie wirtschaftlich sind die beiden Varianten? Selbst bei einem solaren Deckungsgrad von 50 % würde man bei der reinen Warmwasserbereitung bei lediglich 3 % Einsparung landen. Wirtschaftlich interessant ist also nur die zweite Variante. Zielt man hier auf einen solaren Deckungsgrad von 50 %, was, wie beschrieben, nur aufwendig zu erreichen wäre, würde man 30 % der gesamten Energiekosten einsparen.

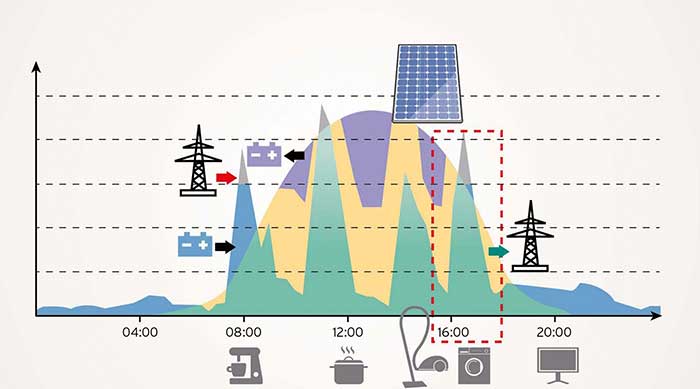

Sonnenstrom selbst genutzt

Die zweite technisch sinnvolle ist die Einkopplung von Sonnenstrom (PV). „Ab 2017 ist das auch rechtlich einfacher, weil durch das modifizierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Direktvermarktung im Haus, also auch die Versorgung von Mietern in Mehrfamilienhäusern mit PV-Strom, möglich wird“, weiß Hannes Wilhelm-Kell. Der Geschäftsführer der Leipziger EnergieAutark GmbH befasst sich schon von Berufs wegen mit Lösungen, die zur energetischen Unabhängigkeit von großen Stromversorgern führen sollen. In den nächsten Jahren fallen die ersten Anlagen aus der EEG-Förderung heraus. Wohin dann also mit selbst produziertem Sonnenstrom? Die Frage ist in Zeiten stetig steigender Strompreise einfach zu beantworten. Bei 30 Cent je kWh lohnt schon im Jahr 2017 die Speicherung und der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stromes. Verbindet man diesen mit Großverbrauchern im Haus, etwa einem E-Mobil oder einer Wärmepumpe, kann man gute Ergebnisse erzielen. „Grundsätzlich ist das Zusammenspiel dieser Komponenten möglich über eine Smart-Grid-Ready-Schnittstelle oder die Webapplikation ISG“, so Henning Schulz von Stiebel Eltron.

Wirtschaftlichkeit vorher prüfen

„Es lohnt sich immer, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag zu geben. Wir haben mittlerweile Referenzstandorte für alle gängigen privaten und gewerblichen Standorte, an deren Beispiel wir die Wirtschaftlichkeit und den Nutzen belegen können“, so Wilhelm-Kell. Eine Abdeckung von rund 50 % wäre auch hier ideal. Höhere Deckungsgrade sind wirtschaftlich beim derzeitigen State of the art nur schwer zu erzielen. Das bestätigt auch Volker Quaschning. „Bestenfalls sind 60 % abzudecken, aber nur bei gut gedämmten Häusern“, so der Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin. Er empfiehlt zudem, dass 1 kWp der PV-Anlage 1000 kWh Stromverbrauch inkl. des Wärmestroms entsprechen sollte. Für den denkbaren Verbrauch eines normalen Einfamilenhauses mit 9000 kWh bräuchte man also eine 9 kWp-PV-Anlage.

Wilhelm-Kell kennt Beispiele, wo der eigene Strombedarf bis zu 90 % abgedeckt wird. Im Schnitt könne man jede Stromrechnung um mindestens die Hälfte kürzen. Jedoch wird die Grenze hier durch die zu erwartenden steigenden Strompreise nach oben verschoben.

Notwendig ist bei einer strombasierten Lösung dennoch ein Speicher für das Warmwasser. Denn dieses mittels PV-Strom und Durchlauferhitzer herzustellen ist ineffizient und nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Bekommt die Wärmepumpe das Signal, dass überschüssiger PV-Strom vorhanden ist, startet sie und heizt die Speicher auf. Das Warmwasser im Speicher könnte z. B. statt auf 45 auf 60 °C aufgeheizt werden. So ist es möglich, am nächsten Morgen mit der Energie von gestern Mittag zu duschen.

Power to Heat fit für die Praxis

Eine weitere Lösung wären große Stromverbraucher, wie eine elektrische Zusatzheizung in Form von Power-to-Heat. Dabei wird überschüssiger Solarstrom direkt mittels Heizstab zur Erwärmung des Wassers im Speicher genutzt. Auch dafür gibt es technische Lösungen für verschiedene Heizungsgrößen. Dennoch: Es gilt, dass die direkte Beheizung mit Strom die teuerste Form der Wärmeerzeugung ist und diese nur genutzt werden sollte, wenn der erzeugte Strom nicht anderweitig verwendet werden kann. „Power to Heat ist ein wesentlicher Bestandteil für die dezentrale Wärmeversorgung und somit für die Energiewende“, lobt Johannes Rump, Geschäftsführer von Oventrop, diese noch junge Technologie. „Der durch regenerative Energiequellen erzeugte Strom sollte möglichst dort genutzt werden, wo dieser erzeugt wird. Dieses entlastet die Stromnetze und dient der CO2-Reduzierung.“ Oventrop hat mit der Energiespeicher-Zentrale „Regucor WHP“ die entsprechende praxisgerechte Lösung.

Welcher Speicher darf es sein

Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Fragen, etwa die, ab wann sich generell ein Speicher zur Versorgung mit elektrischer Energie lohnt. Eine Antwort lässt sich nur individuell anhand des betreffenden Objektes geben. Prämissen dafür sind zum einen die zur Verfügung stehende Anlage, zum anderen die Größe des Eigenverbrauchs bisher. Das Gute: Zu vielen Gebäudetypen lassen sich schon heute in Deutschland Referenzbeispiele finden.

Sind diese Fragen hinreichend geklärt, geht es an die langfristigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Ab wann amortisiert sich der Stromspeicher? Pauschale Aussagen sind auch hier nicht möglich. Jedoch lässt sich dieser Zeitraum, auch unter Berücksichtigung der steigenden Strompreise, auf einen Zeitraum von 8 bis 12 Jahren eingrenzen, Wartungen und gelegentliche Reparaturen mit eingerechnet.

Tipp: Bei Stromspeichern entfällt mit dem EEG ab 2017 die Doppelbelastung bei der Zwischenspeicherung und beim Verbrauch des Stroms bei Eigenverbrauchsanlagen. Wenn der entnommene Strom wieder in das Netz eingespeist wird, ist bei der Einspeicherung keine Umlage fällig.

Autor: Frank Urbansky

Fördergeld für PV-Speicher wieder abrufbar

Das Programm „Erneuerbare Energien – Speicher“ (KfW Nr. 275) hat 2016 die Erwartungen weit übertroffen. Deswegen wurde es im vergangenen Jahr gestoppt. Mit Beginn dieses Jahres ist wieder eine Förderung möglich. Das Programm unterstützt die Speichertechnik in Kombination mit einer PV-Anlage und ist für Fördermittelzusagen bis einschließlich 2018 angelegt. Es beinhaltet einen Tilgungszuschuss für einen Kredit mit aktuell 1 % Zinsen. Der Zuschuss beträgt

- 19 % im ersten Halbjahr 2017,

- 16 % im zweiten Halbjahr 2017,

- 13 % im 1. Halbjahr 2018 und

- 10 % im 2. Halbjahr 2018.

Eine Kombination mit anderen Förderprogrammen ist grundsätzlich möglich. Mehr unter www.kfw.de.