Die Strompreisbremse im Keller - Batteriespeicher sind im Kommen

Immer öfter zielen Anlagen der Haustechnik nicht nur rein auf die Bereitstellung von Wärme für die Beheizung und die Warmwasserversorgung, sondern auch auf elektrische Energie. Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplung sind hierbei die bevorzugten Alternativen. Durch die Förderpolitik ist vor allen Dingen der selbst erzeugte und verwendete Strom besonders attraktiv geworden – und kann beim Einsatz von Batteriespeichern gleichzeitig 20 Jahre lang stabile Strompreise ermöglichen. Der nachstehende Beitrag erläutert die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie, ihre Wirkung in einem TGA-System sowie Details zu aktuellen Einsatzbereichen.

Nach den drastischen Strompreissteigerungen der vergangenen Jahre klingt es fast wie ein Märchen: 20 Jahre stabile Strompreise, mit denen sich kalkulieren und langfristig planen lässt! Unmöglich? Nein – denn derzeit entsteht ein Markt für Speichertechnologien, die es ermöglichen, die selbst erzeugte Energie dann zwischenzuspeichern, wenn sie nicht benötigt wird, um sie in ertragsärmeren Zeiten abzurufen. Die Möglichkeiten, die sich durch diese Speicher eröffnen, betreffen nicht nur den durch PV-Module erzeugten Strom, sondern auch die Kraft-Wärme-Kopplung mit BHKW oder künftig der Brennstoffzelle. Darüber hinaus bieten sich ideale Kombinationen mit Wärmepumpen an. Doch worum handelt es sich bei der relativ neuen Technologie eigentlich, wie lässt sie sich planen, einbinden und

warten?

Was sind Batteriespeicher und warum werden sie benötigt?

Hierbei handelt es sich stark vereinfacht dargestellt um nichts anderes als Akkumulatoren, die in der Lage sind Elektrizität aufzunehmen, zu speichern und wieder abzugeben. Das ähnelt in jeder Hinsicht den „Autobatterien“. Von entscheidender Bedeutung ist bei Batteriespeichern aber die Intelligenz der Regelung, die Einbindung des Speichers in das Gesamtsystem der TGA und die Art des Speichermediums.

Batteriespeicher sind im Endeffekt ein Produkt der Energiewende. Denn erst der Weg von wenigen zentralen Großkraftwerken hin zu einer dezentralen Erzeugung von Elektrizität mit einer Vielzahl von Akteuren hat u.a. der Entwicklung der PV- und der BHKW-Technologie das notwendige Fundament gegeben. Die Erzeugung von umweltschonender elektrischer Energie zu bezahlbaren Investitionen war und ist für viele Hauseigentümer einerseits eine flexible und einfache Möglichkeit zur Wertsteigerung der Immobilie. Diese kann unabhängig von der eingesetzten Gebäudetechnik oder dem Dämmstandard eingeplant und nachgerüstet werden. Andererseits war eine PV-Anlage für viele Hauseigentümer bis zum Jahr 2009 eine reine Kapitalanlage, die hohe Renditen abwarf – egal ob der erzeugte Strom selbst genutzt oder eingespeist wurde. Steigende Stromkosten und gleichzeitig sinkende Einspeisevergütungen änderten dies jedoch.

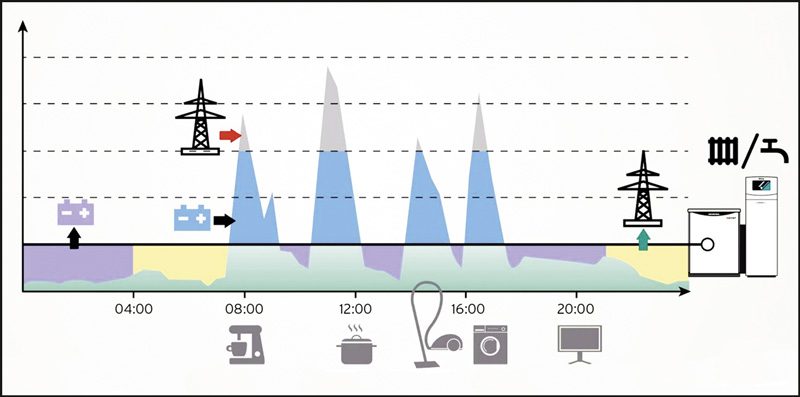

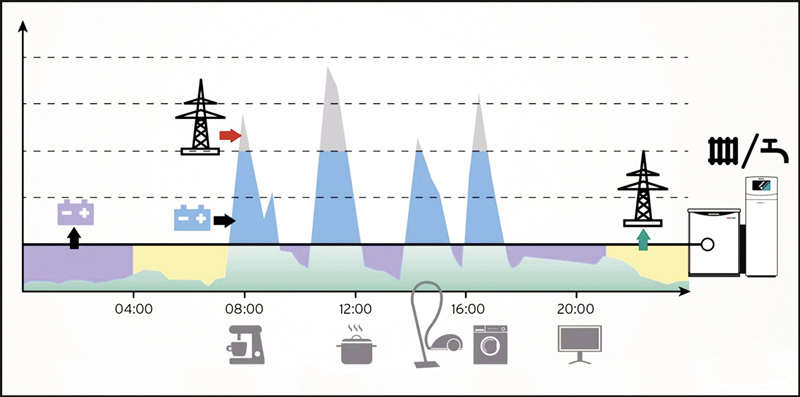

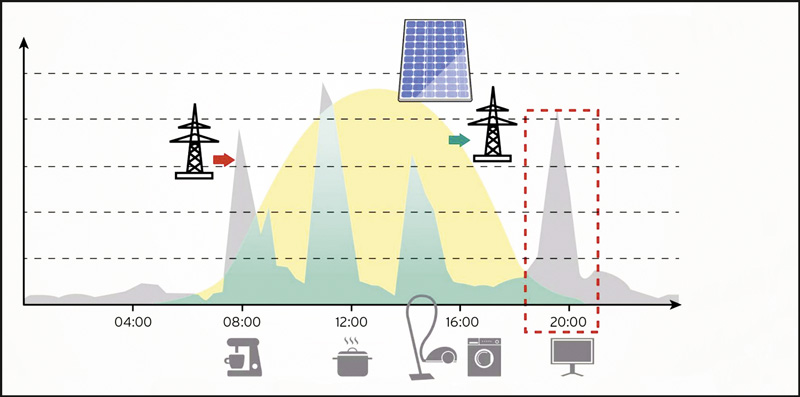

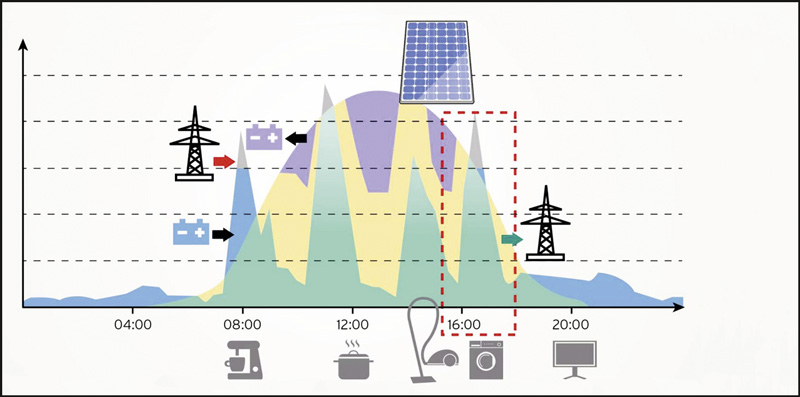

Bedingt durch Änderungen des Gesetzgebers wurde das Einspeisen selbst erzeugter Elektrizität in das öffentliche Stromnetz finanziell unattraktiv. Die Eigennutzung rückte immer mehr in den Mittelpunkt. Heute ist es bereits günstiger, Strom selber zu erzeugen, als ihn beim jeweiligen Netzbetreiber zu kaufen. Weil gerade bei einer PV-Anlage die Stromerzeugung nicht die Bedarfsspitzen decken kann, zu Tageszeiten der hohen Stromerzeugung dieser aber zu unattraktiven Konditionen eingespeist werden musste, rückte durch die aktuelle Preisentwicklung die Speicherung von Strom in den Fokus des Interesses.

Daher entsteht derzeit ein Markt für Speichertechnologien, die es ermöglichen, die selbst erzeugte Energie zu Spitzenertragszeiten zu speichern, um sie in ertragsärmeren Zeiten wieder abzurufen.

Warum ist das eigentliche Speichermedium so wichtig für den

Betrieb?

Das Speichermedium entscheidet über eine Reihe von Fakten, die sowohl die Aufstellung als auch den Betrieb betreffen. Standardmäßig finden in Batteriespeichern NiMh-Medien Verwendung. Hier besteht jedoch das bekannte Problem des „Memory-Effektes“. Werden diese Medien oft nur teilweise geladen, sinkt im Laufe der Nutzungsdauer die Aufnahme- und Abgabekapazität des Akkus erheblich – sprich: Es kann weniger Elektrizität aufgenommen und abgegeben werden. Besser geeignet sind deswegen Akkus auf der Basis der LiOn-Technik, wie sie oft auch in Handys, Laptops etc. Verwendung finden.

Nachteil hierbei sind mögliche Sicherheitsrisiken aufgrund der Brennbarkeit dieses Stoffes. Kommt das Medium LiOn mit Sauerstoff in Kontakt, kann fast zwangsläufig ein Brand entstehen. Hiermit hatten z.B. Handyhersteller oder der Airbus A380 entsprechende Probleme. Darüber hinaus gelten für den Betrieb von Standard-Bleisäure-Akkus entsprechende gesetzliche Auflagen für eine Absaugvorrichtung, weil giftige Dämpfe ausgasen können. Gleichzeitig müssen weitere Si-cherheitsvorrichtungen für den Fall des Auslaufens der Säure getroffen werden. Darüber hinaus kann der „nicht nutzbare Anteil“ des elektrischen Speichervermögens um das Risiko einer batterieschädigenden Tiefentladung zu vermeiden, bis zu 50% betragen.

Als ideales Speichermedium hat sich deswegen die Lithium-Eisen-Phosphat-Technik (LIFePO4) herauskristallisiert. Dieses Material bietet höchste Eigensicherheit und kennt keinen Memory-Effekt – dafür ist die Erstinvestition größer. „Wird dann jedoch die jeweilige Lebensdauer dagegen gehalten, sieht die Rechnung schnell anders aus“, so Andreas Christmann, Leiter Produkt und Marketing bei Vaillant Deutschland . „Wir gehen bei unseren LiFEPO4-Zellen von rund 5000 vollständigen Be- und Entladezyklen aus. Das entspricht einer Lebenserwartung von etwa 20 Jahren. Spezielle Anforderungen an den Auf-stellungsort sind nicht erforderlich.“

Womit sollten hochwertige Batteriespeichersysteme ausgerüstet sein?

Generell wichtig ist die Auslegung als Plug-and-play-Komplettsystem, denn dadurch ist eine einfache Montage und Inbetriebnahme gewährleistet. Darüber hinaus sollten alle für den Betrieb erforderlichen Einrichtungen in das gemeinsame Gehäuse integriert sein. Dazu zählen beispielsweise der Wechselrichter, die Steuerungselektronik und ein aktives Batterie-Management mit Batterieüberwachung sowie Smart Metering. „Aus den oben beschriebenen Gründen haben wir uns für Lithium-Eisen-Phosphat als Speichermedium entschieden“, beschreibt Christmann.

Generell ist es wichtig, dass darüber hinaus eine Netzwerkanbindung durch den Batteriespeicher möglich ist, um über die Daten von Online-Wetterprognosen den Betrieb des Batteriespeichers so zu optimieren, dass die maximal erreichbare Effizienz und Eigenverbrauchsquote erreicht werden können. „Wir setzen die Online-Verbindung noch für weitere Aufgaben ein, sodass der Nutzer z.B. jederzeit auch online über eine App und sein Smartphone auf die aktuellen Daten seiner Anlage zugreifen kann“, so Christmann.

Warum sollten Systemanbieter in der TGA bevorzugt werden?

Ein Batteriespeicher soll und muss in das Gesamtsystem der technischen Gebäudeausrüstung integriert sein, um seine Vorteile vollständig ausspielen zu können. Dafür ist eine einfache Einbindung aller Systembestandteile untereinander entsprechend relevant. „Werden z.B. eine Wärmepumpe und eine PV-Anlage, oder die Kombination von KWK und PV, zusammen mit einem Batteriespeicher eingesetzt, können Größenordnungen der Eigenverbrauchsquote von bis zu 85% erzielt werden“, erläutert Christmann dazu. „Unser ‚eloPACK‘ wird hier zum entscheidenden Bindeglied in technologieübergreifenden Systemlösungen mit Synergieeffekten des Gesamtsystems gerade für Nutzer, die auf Effizienz und Unabhängigkeit hohen Wert legen.“

Für Batteriespeicher bestehen weitreichende Förderprogramme. Im Mai 2013 wurde z.B. das Marktanreizprogramm für Batteriespeicher initiiert. Gefördert werden Speicher für PV-Anlagen mit 600 Euro pro kWp in der Neuinstallation und mit 660 Euro pro kWp in der Nachrüstung. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gewährt gleichzeitig zinsgünstige Darlehen. Darüber bestehen länderabhängig weitere Förderprogramme sowie eventuelle Unterstützung durch den jeweiligen Versorger. „In Sachsen kann derzeit bei entsprechender Kombination von Fördergeldern mit rund 50% der Anschaffungskosten kalkuliert werden“, erläutert Christmann dazu.

Lassen sich Batteriespeicher auch für die Notstromversorung einsetzen?

Ja – natürlich bieten Batteriespeicher eine sehr gute Grundlage für eine Notstromversorgung. Dabei können sie aber keine unterbrechungsfreie Notstromversorgung ersetzen, wie sie z.B. für den Serverbetrieb notwendig wird, wenn das Stromnetz ausfällt. „Beim plötzlichen Ausfall des Stromnetzes benötigt der Batteriespeicher wenige Sekunden, bis er die Verbraucher wieder versorgen kann. Im Normalbetrieb wird das durch die Regelung entsprechend einbezogen und eine übergangslose Stromversorgung gewährleistet.

Welche Voraussetzungen gibt es für den nachträglichen Einbau?

Werden LiFePO4-Medien für den Batteriespeicher eingesetzt, bestehen weder Auflagen noch besondere Voraussetzungen. Es muss ein entsprechender Stromerzeuger wie eine PV-Anlage oder ein BHKW im Einsatz sein oder gleichzeitig eingebaut werden. An Fläche sollte keinesfalls mehr als rund 0,32 m² je Batterieschrank mit einer Ladekapazität von 4,5 bis 20 kWh benötigt werden. Für ein Standard-Einfamilienhaus werden rund 10 kWh eingesetzt. Die Höhe wird 1,30 m nicht überschreiten und damit im Rahmen eines bodenstehenden Wärmeerzeugers liegen.

Welche Argumente stehen für Nutzer oft im Vordergrund?

Zum einen dreht es sich bei Nutzern von Batteriespeichern im Einfamilienhaus natürlich um die gewünschte Maximierung der Eigenverbrauchsquote des selbst erzeugten Stroms. Zum anderen ist den Nutzern aber auch die durch den Batteriespeicher gewonnene Unabhängigkeit vom Netzbetreiber wichtig. Gleichzeitig steht das Argument der Notstromversorgung auf den oberen Rängen. Letztendlich wird hier auch die Preisstabilität von Elektrizität über einen längeren Zeitraum ebenfalls in den Vordergrund gestellt.

In der Anwendung beispielsweise in Objekten der Wohnungswirtschaft wird gerade dieses Argument zu einem entscheidenden Faktor für potenzielle Mieter. Im Vergleich zum Wettbewerb lassen sich so durch den Verkauf des selbst erzeugten Stroms an die Mieter Leerstandsquoten reduzieren.

Fazit

Batteriespeicher bilden angesichts der weiter steigenden Strompreise und der aktuellen Förderbedingungen eine ideale Möglichkeit, die Eigenverbrauchsquote des selbst erzeugten Stroms zu maximieren. Idealerweise werden sie zusammen mit den Komponenten eines Systemanbieters zusammen geplant und eingesetzt, um die höchst mögliche Wirtschaftlichkeit erzielen zu können. In puncto Ausstattung bestehen wesentliche Unterschiede bei verfügbaren Produkten am Markt, sodass hier eine genaue Prüfung des bevorzugten Fabrikates stattfinden sollte. Dies betrifft insbesondere das Speichermedium, die Zahl der Ladezyklen und die regelungstechnisch intelligente Einbindung in die Haustechnik.

Alle Bilder: Vaillant

Kontakt: Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG, 42859 Remscheid, Tel. 02191 180, info@vaillant.de, www.vailannt.de