Bewertung potenzieller Risiken in Trinkwasserinstallationen

Eine neue wissenschaftlich/technische Methodik soll die Risikoabschätzung vereinfachen und damit die Grundlage für eine effiziente Sanierung von Trinkwasserinstallationen bilden

Seit dem Jahr 2011 geistert das Gespenst der Gefährdungsanalyse durch deutsche Trinkwasserinstallationen. Sachverständige, Planer und Installateure werden oft beauftragt, bei zu hohen Legionellen-Kontaminationen hygienisch-technische Bewertungen von Trinkwasserinstallationen durchzuführen (Risikoabschätzung) oder sollen geeignete Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage einer solchen Bewertung umsetzen. Welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge erfolgen sollten, um Gesundheitsgefährdungen für die Nutzer zu minimieren, sollte sich aus einer schlüssigen Priorisierung der festgestellten Mängel und den empfohlenen Maßnahmen ergeben. Arnd Bürschgens, seit vielen Jahren Sachverständiger für Trinkwasserhygiene, hat dazu eine neue Methodik entwickelt, die wir hier in kompakter Form vorstellen.

Bis in das Jahr 2023 sprach man gemäß Trinkwasserverordnung noch von „Gefährdungsanalysen“. Mit der Novellierung der TrinkwV im Jahr 2023 erfolgte durch die Änderung der Begrifflichkeit für die hygienisch-technische Bewertung von Trinkwasserinstallationen von „Gefährdungsanalyse“ zu „Risikoabschätzung“ eine wesentliche Zielkonkretisierung. Im Rahmen der Gefährdungsanalyse sollten mögliche Gefährdungen für den Normalbetrieb der Wasserversorgung identifiziert und denkbare Ereignisse, die zum konkreten Eintreten einer Gefährdung führen können, ermittelt werden.

Die Bewertung im Rahmen einer Gefährdungsanalyse erfolgte bis zur Novel-lierung der TrinkwV auf Grundlage der a. a. R. d. T. zur Identifizierung von Bereichen einer Trinkwasserinstallation, von denen eine Gefährdung ausgehen kann, und damit allein von der Technik ausgehend. Es war dem Betreiber auferlegt, mögliche (technische oder betriebstechnische) Mängel bzw. Schadensquellen zu identifizieren; die Bewertung erfolgte rein auf Grundlage der vorliegenden Installation, deren Instandhaltungszustand und Betriebsweise.

Mit der in der novellierten TrinkwV neu eingeführten Bezeichnung „Risikoabschätzung“ steht nun unmittelbar die Schadensabwehr und damit der Nutzer im Fokus der Bestrebungen. Die Beurteilung möglicher Risiken erfolgt hierbei im Sinne des § 37 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ausgehend vom Menschen, der bei Exposition gegenüber einer Gefahr oder gefährdenden Umständen einem konkreten Risiko ausgesetzt sein kann.

Bei der Bewertung von Trinkwasserinstallationen im Sinne einer Risikoabschätzung handelt es sich um individuelle, anlagen-/gebäude-/aufgabenspezifische sowie anlassbezogene oder präventive Gutachten. Die Ausprägung und die Grundlage der gutachterlichen Bewertung ist dabei jedoch auch abhängig von den jeweiligen Nutzergruppen (z. B. immungeschwächte Personen) und den unterschiedlichen rechtlichen oder hygienisch-technischen Anforderungen an die Trinkwasserinstallation (z. B. Arbeitsstättenrichtlinien, RKI-Empfehlungen).

Anmerkung der Redaktion

Die vorgestellte Methodik zur Bewertung möglicher Risiken auf Grund von betriebs-/technischen Mängeln steht für Interessierte vollständig als technisch-wissenschaftliche Ausarbeitung unter dem Kurzlink tiny-url.com/23xl77xy zum kostenfreien Download bereit.

Zusammenhänge erkennen

Um eine einwandfreie Trinkwasserqualität gewährleisten zu können, muss eine Trinkwasserinstallation bestimmungsgemäß betrieben werden (konkrete technisch/organisatorische Maßnahmen im Betrieb; TOM). Hierzu müssen jedoch bestimmte bauseitige Voraussetzungen gegeben sein (Planung und Errichtung min. nach den a. a. R. d. T.). Als mögliche Ursachen für nachteilige Veränderungen der Trinkwasserqualität oder Auswirkungen auf das Leitungssystems kommen entsprechend in Betracht:

- baulich-funktionales Versagen oder Systemausfälle, z.B. durch mangelhafte/unzureichende Planung oder Errichtung,

- personell-fachliche Mängel, z. B. Fehlbedienungen oder unzureichende Nutzung durch mangelnde Qualifikation, fehlende Einweisung des Personals,

- betrieblich-organisatorische Mängel, z. B. durch unzureichende bzw. fehlende Instandhaltung, fehlende Probenahmeplanung, unzureichendes Leerstandsmanagement.

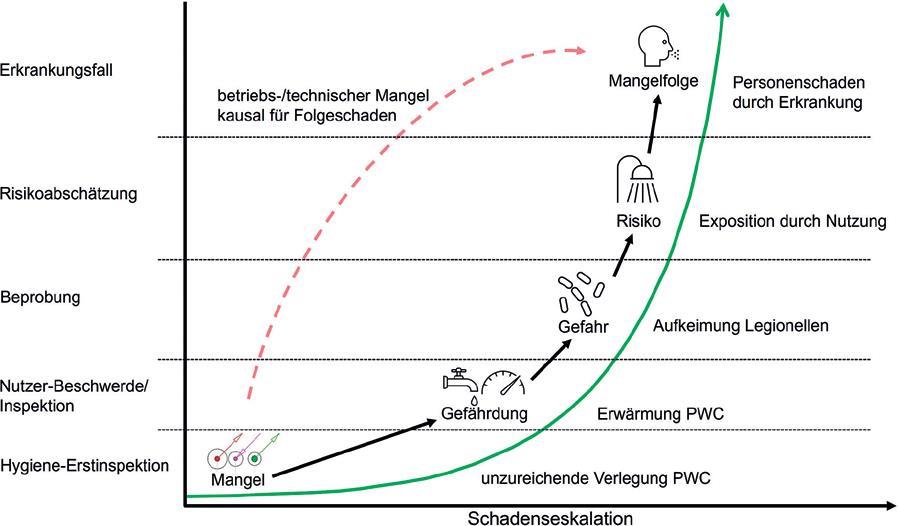

Ein baulicher Mangel ist grundsätzlich jede Abweichung von der Soll-Beschaffenheit durch unzureichende Planung und Installation (z. B. zu enge Verlegung von Warm- und Kaltwasserleitungen). Aus einem Mangel entsteht dann möglicherweise eine Gefährdung (z. B. unzulässige Erwärmung des Kaltwassers), woraus sich in der Folge möglicherweise eine konkrete Gefahr ergibt (z. B. Legionellenkontamination). Wird ein Nutzer dieser Gefahr ausgesetzt (Exposition, z. B. beim Duschen), entsteht ein Risiko, aus dem unter Umständen eine Erkrankung entstehen kann (Mangelfolgeschaden).

Priorisierung von Maßnahmen

Bei der Festlegung von Maßnahmen zur Sanierung muss geklärt werden, welche der im Gutachten aufgeführten Mängel prioritär zu beseitigen sind. Aufgrund einer akuten Infektionsgefahr werden dies in der Regel mikrobielle Gefährdungen sein, insbesondere wenn die Überschreitung des technischen Maßnahmenwerts für Legionellen der Auslöser für die Ri-sikoabschätzung war. Ein geordneter Sanierungsplan mit Priorisierung der unterschiedlichen Maßnahmen hilft dann, die vordringlichsten Maßnahmen zu identifizieren. Das sind üblicherweise Maßnahmen, die dem unmittelbaren Gesundheitsschutz der Nutzer dienen.

Dazu müssen Auftraggeber und Betreiber aber verstehen, warum ein Mangel zu einem Risiko führen kann bzw. warum hier (mehr oder weniger schnell) Maßnahmen einzuleiten sind. In der Risikoabschätzung müssen die möglichen Gefährdungen auf Grund der Mängel ausreichend deutlich gemacht werden („…inhaltlich klar, vollständig und erschöpfend die nachteiligen Folgen und die sich daraus ergebenden Gefahren konkret darlegt…“1)), da Auftraggeber und Betreiber die hygienisch/technischen Hintergründe verstehen müssen, um entsprechende Entscheidungen treffen zu können.

Risikoabschätzungen geben oftmals eine Vielzahl kleiner und größerer Maßnahmen vor. Ist ein Fachmann mit der Umsetzung der Sanierung betraut, ist es wichtig den Überblick zu behalten und mit dem Bauherrn zu entscheiden, was aus hygienischer Sicht zuerst in Angriff genommen werden sollte. Wenn Mängel festgestellt werden, muss generell reagiert werden – wie schnell, das hängt vom Schadensereignis und der Art des möglichen Schadens ab.

Eine Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen sollte also in Abhängigkeit vom möglichen Schadensausmaß erfolgen, da technische Mängel, neben Personenschäden (mögliche Gesundheitsgefährdungen), auch Vermögensschäden (z. B. erhöhte Verbrauchs- und Betriebskosten) oder Sachschäden (z. B. Rohrbruch mit Wasseraustritt) verursachen können.

Klassifizierung möglicher Schäden

Bei der Festlegung von Maßnahmen ist es also wichtig, die Gefährdungen, die bei einer Exposition zu einem Risiko führen können, vorrangig und vor allem unabhängig von einer technischen oder finanziellen Umsetzbarkeit zu beseitigen oder zu reduzieren. Eine zeitliche Priorisierung der Maßnahmen soll einen direkten Bezug zu einem möglichen Gefährdungspoten-zial haben. Insgesamt kann die Anwendung einer Risikoeinstufung mit Klassifizierung und Bewertung möglicher Schäden entscheidend dazu beitragen, die Gesundheit der Nutzer zu schützen, die Funktions- bzw. Gebrauchstauglichkeit der Anlage zu erhalten und Risiken zu minimieren.

Um die Aussagekraft von Handlungsempfehlungen in Gutachten zur Risikoabschätzung zu verbessern, wurde eine neue Methodik zur Einstufung möglicher Schäden und zur Priorisierung der erforderlichen Maßnahmen entwickelt.

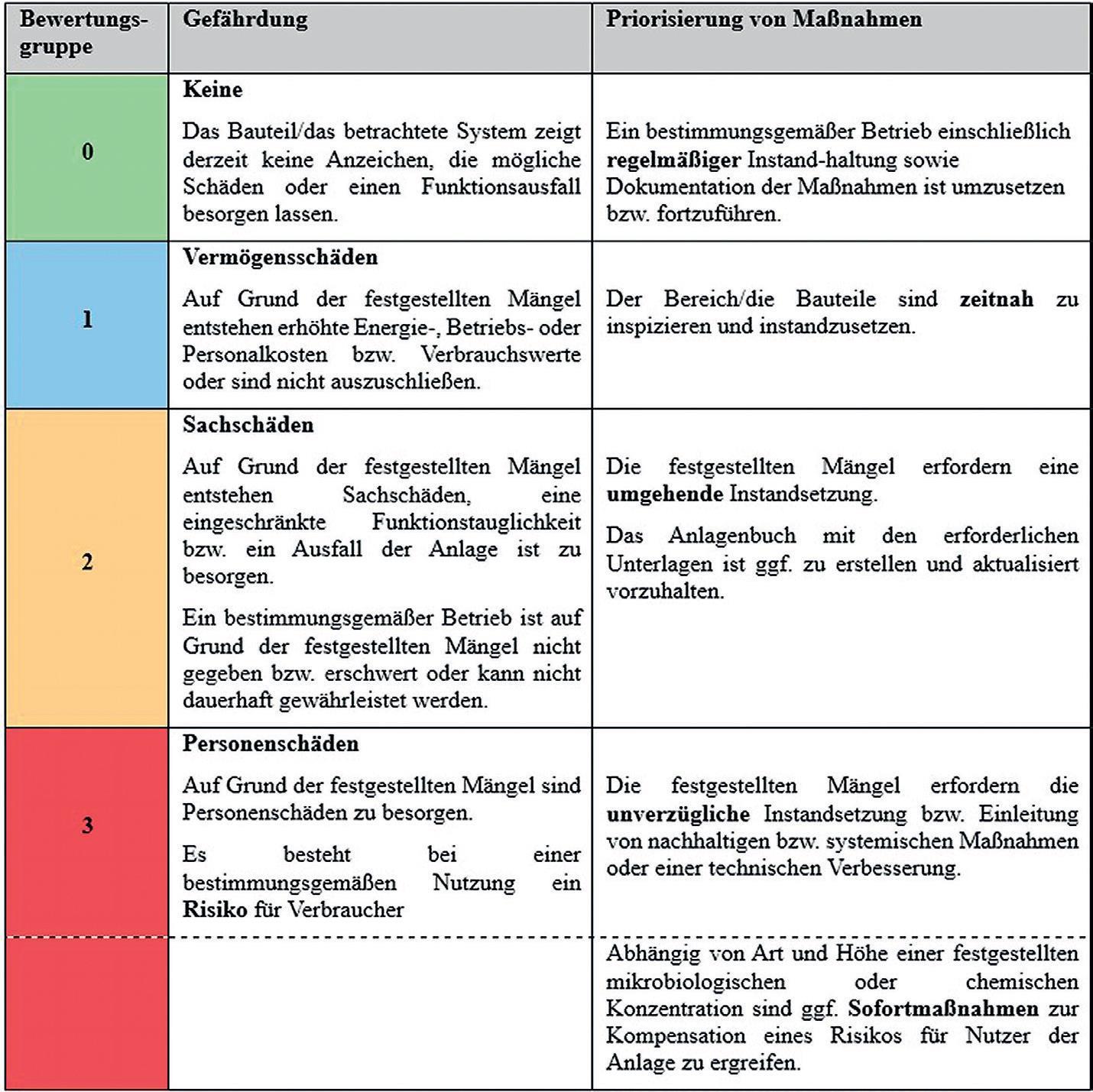

Da betriebs-/technische Mängel nicht ausschließlich gesundheitliche Auswirkungen haben müssen, wurde in Anlehnung an etablierte Begriffe aus der Schadensregulierung zunächst nachfolgende eine hierarchische Klassifizierung möglicher Schäden erstellt:

0 – keine Schäden: Das Bauteil oder das betrachtete System zeigen derzeit keine Anzeichen, die mögliche Schäden oder einen Funktionsausfall besorgen lassen.

1 – Vermögensschäden: Auf Grund der festgestellten Mängel bestehen erhöhte Energie-, Betriebs- oder Personalkosten bzw. Verbrauchswerte oder sind in Zukunft nicht auszuschließen/zu erwarten.

2 – Sachschäden: Auf Grund der festgestellten Mängel können Sachschäden entstehen; eine eingeschränkte Funktionstauglichkeit bzw. ein Ausfall der Anlage ist zu besorgen. Ein bestimmungsgemäßer Betrieb ist auf Grund der festgestellten Mängel nicht gegeben bzw. erschwert oder kann nicht dauerhaft gewährleistet werden.

3 – Personenschäden: Auf Grund der festgestellten Mängel sind Personenschäden durch nachteilige Veränderungen der Trinkwasserqualität (mikrobiologisch/chemisch) zu besorgen. Es besteht bei einer bestimmungsgemäßen Nutzung ein gesundheitliches Risiko für Verbraucher.

Zeitliche Priorisierung erforderlicher Maßnahmen

In Abhängigkeit des möglichen Schadensausmaßes ergibt sich in der Konsequenz eine zeitliche Priorisierung der erforderlichen Maßnahmen. Bei der zeitlichen Kategorisierung wurde auf umgangssprachliche Begriffe wie kurz-, mittel-, langfristig verzichtet, um Missverständnisse oder Interpretationen zu minimieren. Stattdessen werden die nachfolgenden Begriffe genutzt:

- zeitnah: Zeitnah umzusetzenden Maßnahmen sollten innerhalb weniger Wochen bis maximal ein Jahr nach Erstellung des Gutachtens zur Risikoabschätzung umgesetzt werden.

- umgehend: Umgehend bedeutet „so schnell wie möglich“ und drückt eine zügige Reaktion aus. Der Begriff ist weniger streng und lässt etwas Spielraum für organisatorische Abläufe oder geringe Verzögerungen. Es ist eine Aufforderung zur Schnelligkeit ohne eine sofortige Handlungspflicht.

- unverzüglich: Unverzüglich bedeutet „ohne schuldhaftes Zögern“ und hat eine stärkere rechtliche Konnotation. Es erfordert, dass eine Handlung so schnell wie möglich erfolgt, ohne vermeidbare Verzögerungen. Insbesondere wenn auf Grund eines Mangels Personenschäden denkbar sind, betont „unverzüglich“ die Dringlichkeit stärker als „umgehend“ und lässt kaum Raum für Verzögerungen, es sei denn, sie sind unvermeidbar2). Unverzügliche Veranlassung bedeutet hier nicht sofort, aber innerhalb einer nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessenden – meist kurzen – Prüfungs- und Überlegungsfrist.

Nachgefragt

Arnd Bürschgens hat die neue Methodik zur Bewertung potenzieller Risiken in Trinkwasserinstallationen verfasst. Wir haben ihn dazu befragt.

IKZ: Was war die Intention, ein solch umfassendes Papier zu verfassen?

Arnd Bürschgens: Ich habe die neue Methodik entwickelt, weil ich mit den etablierten Vorgaben zur Priorisierung von Maßnahmen aus Leitfäden von Verbänden oder auch aus der VDI 6023 Teil 2 in der täglichen gutachterlichen Praxis nicht so richtig klargekommen bin und nach einer neuen Methode gesucht habe, um die Ergebnisse meiner Vor-Ort-Begehungen für mich und meine Auftraggeber objektiv und zielgerichtet darzustellen. Die Erfassung und Bewertung sämtlicher mangelanfälligen Aspekte aller denkbaren Gefährdungen ist einer 3x3-Matrix kaum oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand möglich. Risikomatrizes bieten zudem oft nur eine punktuelle Momentaufnahme und berücksichtigen nicht die dynamische Natur oder die Wechselwirkungen von Mängeln, die sich über die Zeit durch Nutzung und Verschleiß verändern können. Einen wesentlichen Nachteil sehe ich aber in der Subjektivität der Bewertung mit Matrix. Die Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkungen von Risiken muss zwangsläufig dem subjektiven Empfinden auf Grund bisheriger Erfahrungen des Erstellers der Risikoabschätzung entsprungen sein, was zu einer bewussten oder unbewussten Verzerrung in der Risikobewertung führen kann.

IKZ: Die Ausarbeitung ist mehr als 60 Seiten stark. Wie lange haben Sie daran geschrieben?

Arnd Bürschgens: Die reine Erstellung des Dokuments hat 6 bis 8 Wochen in Anspruch genommen. Das habe ich über die Weihnachtszeit 2024/2025 gemacht. Der gesamte Prozess – von der ersten Idee bis zur finalen Fassung – hat sich aber über mehrere Monate hinweggezogen, in denen ich auch immer wieder meine Vorstellungen und Ideen mit meiner Frau und verschiedenen Kollegen diskutiert habe.

IKZ: Wird die Methode im Feld bereits angewendet?

Arnd Bürschgens: Ich wende die Methodik natürlich bereits an. Aber auch diverse Kollegen aus dem DVQST arbeiten mit der von mir entwickelten Klassifizierung. Das Werk – so die Rückmeldungen der Trinkwasser-Sachverständigen – ist praktikabel und gut nachvollziehbar. Inzwischen habe ich erste deutlich positive Rückmeldungen von Kunden, die berichten, dass sie mit den Ergebnissen in der Umsetzung der Maßnahmen sehr gut klarkommen. Abschließend möchte ich betonen, dass die Praxishilfe jedem, der sie nutzen möchte, kostenlos zur freien Verfügung steht.

Auf dieser Basis ergibt sich in den unterschiedlichen Bewertungsklassen eine zeitliche Priorisierung der Maßnahmen, die nur wenig Spielraum für Interpretationen gestattet. Das 4-stufige Bewertungssystem kann zudem als visuelles Hilfsmittel dienen, um das mögliche Schadensausmaß und die Maßnahmenpriorität auf farbpsychologischen Grundlagen in einer intuitiven, leicht verständlichen Form darzustellen, da die Bewertungsgruppen auch optisch hervorgehoben werden. Grün werden die Maßnahmen dargestellt, für die kein konkretes Schadenausmaß definiert werden kann, die jedoch als sinnvoll oder empfohlen betrachtet werden. Blau und Gelb sind in der Regel höhere Prioritäten. Rot markiert sind diejenigen Maßnahmen, die auf Grund von möglichen Personenschäden als hohe Priorität eingestuft werden.

Geeignete Sanierungsmaßnahmen

Geeignete Maßnahmen zu den jeweils in-dividuell festgestellten Mängeln ergeben sich insbesondere aus den Regelwerken der Reihen VDI 6023 und DVGW W 5513). Hierbei wird zwischen folgenden Maßnahmen unterschieden:4)

- betriebstechnische Maßnahmen (z. B. Stell-, Steuer-, Regler-Einstellungen),

- verfahrenstechnische Maßnahmen (z. B. Reinigung, ggf. thermische oder chemische Anlagen-Desinfektion),

- bautechnische Maßnahmen (z. B. Arbeiten an Leitungen, Armaturen),

- organisatorische Maßnahmen (z. B. Spülplan, Probenahmeplanung, Instandhaltungs- oder Hygieneplan).

Auf Basis der Priorisierung der Maßnahmen auf Grundlage des Schadensausmaßes lässt der Betreiber dann durch einen Fachplaner oder Installateur ein zielführendes und verhältnismäßiges Konzept zur Beseitigung möglicher Schadensursachen und zur nachhaltigen Sanierung der Trinkwasserinstallation erarbeiten.

Fazit

Die neue Methodik zur Einstufung möglicher Schäden stellt eine Weiterentwicklung vorhandener Methoden dar und wird durch die klare Strukturierung zu einer wesentlichen Vereinfachung in der reaktiven Bewertung von Risiken auf Grund festgestellter Mängel sowie bei der Erstellung von Sanierungsplänen führen.

Egal ob oder wann der sprichwörtliche Krug bricht, wenn er zum Brunnen geht – entscheidend ist nur was passiert, wenn er bricht. Bislang angebotene Methoden der Bewertung mittels 3x3- oder 4x4-Matrizen, die ihren Ursprung eigentlich in Management-Systemen zur Bewertung potenzieller Risiken hatten, sind für Trinkwasserinstallationen nicht zielführend oder in der nötigen Detailtiefe nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand übertragbar. Die subjektive Einschätzung einer Eintrittswahrscheinlichkeit und der denkbaren Auswirkungen von Mängeln muss zwangsläufig dem persönlichen Empfinden des Erstellers der Risikoabschätzung entsprungen sein, was zu einer bewussten oder unbewussten Verzerrung in der Risikobewertung führen kann. Weiterhin führen subjektive Bewertungen in Risikomatrizen zu einer inakzeptablen Vereinfachung und Pauschalisierung.

Die vorgestellte Methode zur Einstufung unterschiedlicher Schäden, in einer eindeutigen Klassifizierung mit Vorgaben konkreter Umsetzungszeiträume, vereint die Vorteile der Einstufung und farbigen Darstellbarkeit einer 3x3-Matrix, ohne dabei jedoch die Objektivität der Bewertung zu verlieren. Die subjektive und kaum reproduzierbare Einschätzung einer Eintrittswahrscheinlichkeit kann hierdurch vollständig vermieden werden.

Die simple Einordnung individueller Mängel führt zu einer Vereinfachung in der reaktiven Bewertung von Risiken wurde bereits in der Praxis erprobt. Die Methodik ist demzufolge einfach anwendbar sowie in bestehende Strukturen implementierbar und bietet den Vorteil einer eindeutigen Nachvollziehbarkeit der Bewertung.

Durch die Anwendung der bereits etablierten Begriffe regelmäßig, zeitnah, umgehend und unverzüglich, mit entsprechenden Zeiträumen als Vorgaben zur Umsetzung, kann jeder Interpretation vorgebeugt werden. Gleichzeitig ist die Einstufung in das vorgestellte Bewertungssystem auch für Auftraggeber und Betreiber einfach verständlich und in einem zeitlich gestaffelten Sanierungsplan umsetzbar.

Autor: Arnd Bürschgens ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Installa-teur- und Heizungsbauerhandwerk, Teilgebiet Trinkwasserhygiene, Vorsitzender im Richt-linienausschuss [E] VDI 6023 Blatt 2 „Bewertung von Trinkwasserinstallationen“ sowie Vorsitzen-der des DVQST – Deutscher Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene

1) OLG Düsseldorf, Urteil Az. 22 U 41/47 vom 06. 10. 2017