Betriebsqualität der Gebäudeautomation

Der „Virtuelle Prüfstand“ evaluiert die Gebäudeperformance

Die Gebäudeautomation hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt und ist fester Baustein integraler Energiekonzepte für Gebäude. Leider wurden in vielen Gebäuden und durch zahlreiche Forschungsprojekte teils erhebliche Qualitätsdefizite bei der Ausführung und dem Betrieb von Automationssystemen festgestellt. Eine wesentliche Ursache für diese Defizite ist das Fehlen geeigneter Prüfmethoden für die Gebäudeautomation. DIN EN ISO 16484 und VOB C / DIN 18386 liefern zwar umfassende Beschreibungen des Abnahmeprozesses. Wenn es aber zur detaillierten Prüfung einzelner Regelfunktionen in der Abnahme kommt, kann es problematisch werden. Der „Virtuelle Prüfstand“ zur Evaluation der Gebäudeperformance soll hier Abhilfe schaffen.

In vielen Unternehmen werden zurzeit mit teils erheblichem Aufwand steuerlich begünstigte Energiemanagementsysteme in Unternehmen eingeführt. Sie fokussieren zwar auf die Industrie, schaffen mit einer Art Energiebuchhaltung und durch die Installation von Energiezählern auf Gebäudeebene auch erste Marken auf der oft weißen Landkarte der Gebäude-Performance. Die entsprechenden Softwarelösungen können die Daten zwar mit vielen Bildern abbilden, für ein effektives Qualitätsmanagement von Gebäudefunktionen ist dies jedoch nur ein erster Schritt und mittelfristig unzureichend.

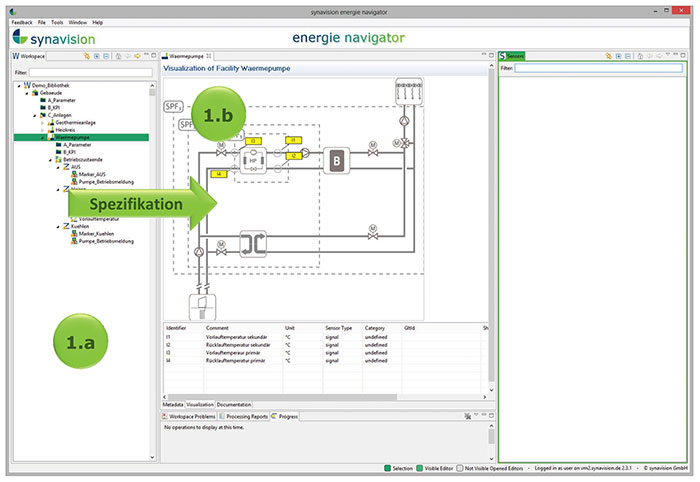

Mit dem Ziel, eine effektive und praxisnahe methodische Basis zu entwickeln, haben das IGS – Institut für Gebäude- und Solartechnik an der TU Braunschweig und der Lehrstuhl für Software Engineering der RWTH Aachen vor einigen Jahren das Forschungsprojekt Energie-Navigator gestartet. Im Rahmen des Projekts, mehrerer Dissertationen und zahlreicher Diplom,- Master-, Bachelor- und Studienarbeiten wurde mit dem Konzept Aktiver Funktionsbeschreibungen eine allgemeine Methodik für das Qualitätsmanagement der Gebäudeautoma-

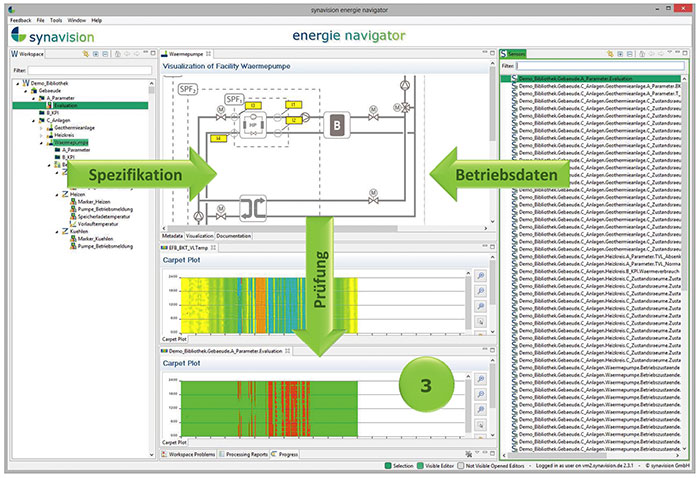

tion entwickelt. Seit Mitte 2013 steht hierzu nun auch die Software „energie navigator“ und ein „Virtueller Prüfstand“ zur Verfügung, mit der Gebäudefunktionen in Planung und Betrieb erstmals automatisch miteinander

verglichen und bewertet werden können.

Aktive Funktionsbeschreibungen als Basis

Ausgangspunkt für die Entwicklung war die Feststellung, dass für die Anlagen fast immer eine präzise Spezifikation – eine aussagekräftige Funktionsbeschreibung – fehlt. Spezifikationen werden heute, wenn überhaupt vom TGA-Fachplaner entwickelt und als freie textuelle Beschreibungen vorgelegt. Diese sind erwartungsgemäß unvollständig sowie widersprüchlich und daher als präzise Grundlage für eine Ausschreibung, Abnahme und Überwachung weitgehend ungeeignet.

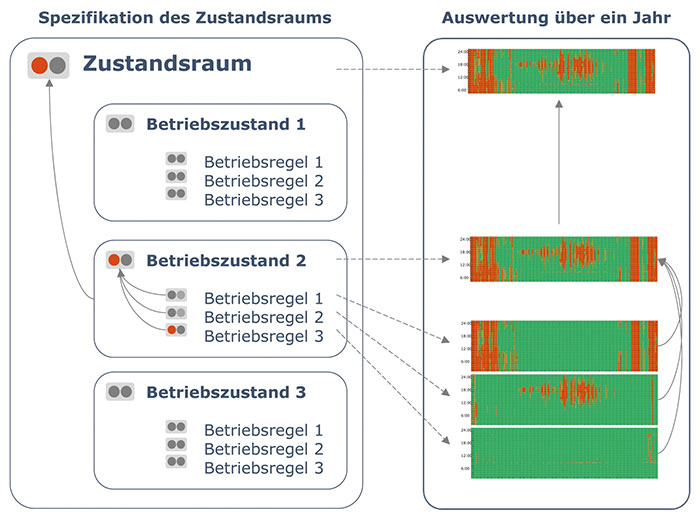

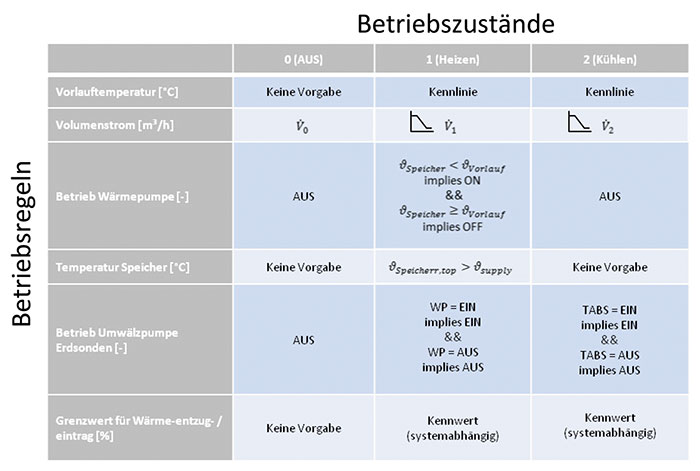

Das Konzept aktiver Funktionsbeschreibungen dagegen bietet einfach anzuwendende Werkzeuge zur Beschreibung von Funktionen. Dabei werden die Funktionen einer Anlage als sogenannte Betriebsregeln für deren verschiedene Betriebszustände (für eine Geothermieanlage z. B. Heizen, Kühlen, Freikühlbetrieb, AUS) definiert, in Anlehnung an die VDI Richtlinie 3814-6. Betriebsregeln können für alle Regelgrößen, Schaltbefehle und Performance-Indikatoren des Systems definiert werden. Praktische Hilfsmittel wie Kennlinien und Zeit-

programme vereinfachen die Bearbeitung.

Die Darstellung in Betriebszuständen erlaubt es, die Betriebsregeln in einer leicht verständlichen und übersichtlichen Darstellung anzulegen, die auch der Arbeitsweise des Fachplaners entspricht. Damit kann auch eine große Anzahl von Regeln, wie sie in der Automation üblich ist, übersichtlich dargestellt und zusammen oder einzeln ausgewertet werden (Bild 2). Gespräche mit Anwendern in den ersten Projekten haben gezeigt, dass die Bearbeitung/Erstellung einer Aktiven Funktionsbeschreibung auch das Verständnis für die Funktionsweise der Anlagen verbessert.

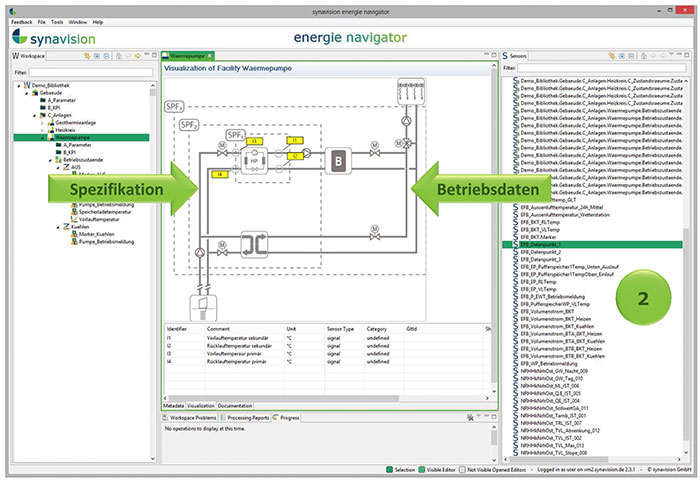

Da die Aktive Funktionsbeschreibung in einer Software angelegt wird, kann sie hier auch projektbegleitend gepflegt werden. Der Clou aber ist, dass die sie automatisch überprüfen kann, ob der spätere Betrieb auch den Vorgaben der Beschreibung entspricht: Betriebsdaten aus der Gebäudeautomation können in den „Virtuellen Prüfstand“ importiert und den Betriebsregeln zugeordnet werden. Die Software führt dann eine automatische Überprüfung aus, die für alle Betriebsregeln und –zustände und für jeden Zeitpunkt anzeigt, ob die geforderten Funktionen im Betrieb auch wirklich vorliegen.

In der Praxis zählt die Aktive Funktionsbeschreibung verschiedenste Argumente für sich:

- Funktionen können in der Planung präzise spezifiziert und vertragsfest ausgeschrieben werden.

- Der Errichter kann die Aktive Funktionsbeschreibung mit seinen Datenpunktadressen ergänzen. So liegt eine einheitliche Spezifikation vor, die die geplanten Funktionen und die verwendeten Datenpunkte enthält.

- Die Betriebsdaten können importiert und bei Abnahmen auf Übereinstimmung mit der Spezifikation überprüft werden – natürlich kann dies im Betrieb auch kontinuierlich und automatisiert erfolgen.

- Im Zuge der Inbetriebnahme werden die Gebäudefunktionen verändert und an die reale Nutzung angepasst. Im Gegensatz zu PDF-Texten kann dieser Prozess in Aktiven Funktionsbeschreibungen jederzeit nachgeführt werden.

- Zudem können auf dem „Virtuellen Prüfstand“ auch alle anderen Arten von Zielgrößen, wie Überhitzungsstunden, Arbeitszahlen und Verbrauchskennwerte definiert und automatisiert überwacht werden.

Aktive Funktionsbeschreibungen führen dabei keinen aufwendigen, zusätzlichen Prozess zur Qualitätssicherung ein. Vereinfacht könnte man sagen: Was vorher mit einem Textverarbeitungsprogramm gemacht wurde, wird jetzt mit der Software „energie navigator“ auf dem „Virtuellen Prüfstand“ gemacht – nur schneller und präziser. Er überträgt den Prozess der Planung und des Monitorings einfach auf eine andere Bearbeitungsplattform. Deshalb entstehen nach ersten Anwendungserfahrungen auch keine zusätzlichen Personalkosten für die Anwendung.

Anwendungsbeispiel

Als anschauliches System für die Notwendigkeit eines professionellen Qualitätsmanagements sind Anlagen zur Nutzung oberflächennaher Geothermie gut geeignet. Die Kombination aus Erdsonden, Wärmepumpe und Flächenheizsystem wird üblicherweise mit den Betriebszuständen Heizbetrieb (über die Wärmepumpe), Kühlbetrieb (Freie Kühlung) und AUS (energetisch wichtig, aber oft vergessen) geplant. Für jeden der Zustände können mehrere funktionale Vorgaben definiert werden, z. B. die Vorlauf- und Speichertemperaturen, der Betrieb von Wärme- und Umwälzpumpen, Volumenströme oder auch Performanceindikatoren wie Systemarbeitszahlen, Betriebsstunden oder Entzugsleistungen (Bild 3). Im Projektprozess würde dies auf dem „Virtuellen Prüfstand“ in drei Schritten geplant und geprüft (Bild 4 bis 6). Für jeden Prüfzeitpunkt wird kontrolliert, ob die Betriebsweise der Anlage der Spezifikation entspricht. Das dargestellte Beispiel wurde im Juni 2013 im aktuell veröffentlichten REHVA Guide-

book Nr. 20 „Advanced design and operations of GEOTABS buildings“ veröffentlicht.

Fazit

Die Konzepte für die Gebäude der Zukunft liegen auf dem Tisch. Die erforderlichen Standards für Wärmedämmung, Fenster, Sonnenschutz und Luftdichtheit sind vorhanden. Und auch die technische Gebäudeausrüstung hat große Fortschritte gemacht. Die Herausforderungen liegen nun in der erfolgreichen Multiplikation im gesamten Gebäudebestand. Und hier wird die Qualität in Planung, Errichtung und Betrieb die entscheidende Rolle spielen.

Die Aktive Funktionsbeschreibung ist die erste durchgängige Methode für ein Qualitätsmanagement der Gebäudeautomation. Gebäudeeigentümer können ihre Gebäude aktuell auf dem „Virtuellen Prüfstand“ der TU Braunschweig evaluieren lassen. Die dem Konzept zugrunde liegende Software „energie navigator“ der synavision GmbH ist aber auch für Fachplaner direkt am Markt verfügbar. Damit kann die notwendige Qualität von Gebäudeautomationssystemen im Betrieb von Gebäuden erreicht und die enormen Potenziale der Gebäudeautomation tatsächlich genutzt werden.

Autor: Dipl.-Ing. Stefan Plesser und Dipl.-Inform. Claas Pinkernell, synavision GmbH

Bilder: synavision GmbH

www.synavision.de

www.virtueller-pruefstand.de

Nachgefragt

IKZ-FACHPLANER: Herr Plesser, der Umgang mit neuen Programmen ist immer mit einem gewissen Lernprozess verbunden. Bieten Sie Schulungsmaßnahmen, um den TGA-Fachplaner dabei zu unterstützen?

Dipl.-Ing. Stefan Plesser: Wir bieten den „Virtuellen Prüfstand“ in vielfältiger Weise an. Bauherren bieten wir einen kompletten Service für das Qualitätsmanagement ihrer Gebäude an. Ingenieurbüros können die Software selbst nutzen, wobei wir in der Regel ein erstes Projekt gemeinsam bearbeiten und entsprechend begleiten. Im zweiten Projekt läuft es dann von alleine. Und auch GA-Errichter unterstützen wir durch die Definition eines Pflichtenhefts und schaffen so Klarheit für die Abnahme in Bezug auf die geschuldeten Funktionalitäten.

IKZ-FACHPLANER: Jedes Objekt hat eine individuelle Gebäudetechnik. Daher müssen die Anlagenschemen und die Verknüpfungen zu den einzelnen Komponenten projektspezifisch angepasst werden. Kann das der Nutzer selber oder bieten Sie dazu eine Dienstleistung?

Dipl.-Ing. Stefan Plesser: Die Software ist hochflexibel und offen gestaltet, sodass auch komplexe und individuelle Anlagenkonzepte abgebildet werden können. Für eine möglichst schnelle Anwendung bauen wir zurzeit eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen auf, die die Anwendung nochmal beschleunigen, von der Spezifikation bis zur Auswertungsgrafik alles mitbringen und für die einzelne Anlagen nur noch individuell parametriert werden. Jeder Nutzer kann sich darüber hinaus auch seine eigenen Vorlagen bauen und für zukünftige Projekte nutzen.

IKZ-FACHPLANER: Fehlfunktionen innerhalb des Anlagenbetriebs kommen meist unverhofft. Werden diese angezeigt bzw. gibt es eine Fernüberwachungsmöglichkeit?

Dipl.-Ing. Stefan Plesser: Ein großer Vorteil der Gebäudeautomation ist ja, dass sie uns alle notwendigen Daten, wie Betriebsmeldungen, Temperaturen, Ventilstellungen etc. liefern kann. Durch unser Spezifika-

tionskonzept können alle relevanten Funktionen präzise beschrieben und überprüft werden. Dabei bietet das hierarchische Konzept der aktiven Funktionsbeschreibung die Möglichkeit, die Gebäudeperformance sozusagen top-down zu überwachen. Für jede Anlage kann z. B. je Tag angezeigt werden, ob die Performanceziele erreicht werden. Die nächste Ebene zeigt dann, welcher Betriebszustand, z. B. der Freikühlbetrieb, das Problem verursacht hat, und dort wird wiederum die einzelne Funktion markiert, die fehlerhaft war, z. B. eine Vorlauftemperatur. So kann man gezielt Fehler identifizieren und muss nicht mühsam Trendlinien sichten.

IKZ-FACHPLANER: Eine letzte Frage Herr Plesser, wie können Interessierte ihre Software beziehen und zu welchem Preis?

Dipl.-Ing. Stefan Plesser: Wir bieten das Produkt sowohl als Software-as-a-Service als auch als Engineering-as-a-Service, also mit kompletter Bearbeitung als eine Art „TÜV für Gebäude“ an. Die Software ist als Cloud-Service sehr präzise skalierbar, sodass Anwender nur für die Funktionen zahlen, die sie auch tatsächlich nutzen. Deshalb können wir den Softwareservice schon mit geringen monatlichen Kosten anbieten. Die Kosten steigen nur, wenn der Anwender selbst erfolgreich Projekte macht. LV-Texte für die Gebäudeautomation und Angebotsvorlagen stellen wir unseren Kunden natürlich kostenlos zur Verfügung.