Ausbildung

Thema: Fußbodenheizungssysteme

Was den antiken Völkern vor über 2000 Jahren bereits Lebensqualität vermittelte, wird seit ca. 1950 in der Heizungstechnik wieder populär. Durch den Einbau von Pumpen wurde es möglich, Heizungswasser unabhängig seiner Schwerkraft gezielt auch in Teilströmungen zu verteilen. Anfänglich waren es nur einzelne Teilbereiche, z.B. von Bädern oder großen Fluren und Hallen, in deren Böden Rohrleitungssysteme eingebettet wurden. Die tatsächliche Ausführung wurde durch Architekten, Heizungsingenieure vorgegeben und durch den Heizungsbauer realisiert. Die meisten damaligen Fußbodenaufbauten folgten aus dem Wissen bzw. Know-how der Planer und sehen aus heutiger Sicht oft abenteuerlich aus. Der Rohboden wurde z.B. mit 4 cm starken Korkplatten als Isolierung abgedeckt. Auf diesen verlegte man dann die Stahl-Rohrschlangen, die mit einer Teerfarbe gestrichen wurden. Um diese herum wurde der Boden mit einer leicht feuchten Lehmsandmasse abgedeckt bzw. bis zur Rohroberkante aufgefüllt und wieder geglättet. Nach der Trocknung der Ausgleichsmasse wurde diese mit Ölpapier überspannt und der Estrich eingebracht. In den 1970er-Jahren wurden immer mehr vorkonfektionierte Systeme auf den Markt gebracht, die die Erstellung der Heizflächen, die Verteilung, die Regelung bzw. Steuerung wesentlich erleichterten.

Seit Jahren sind Wand-, Decken- und Fußbodenheizsysteme sehr beliebt. In vielen Neubauten werden heutzutage alle Räume über Flächen – insbesondere der Fußböden – beheizt. Auch bei Sanierungsmaßnahmen werden Heizkörper durch Flächenheizungssysteme ersetzt. Kann im Neubaubereich die erforderliche Einbauhöhe bereits bei der Planung berücksichtigt werden, so sind im Sanierungsfalle oft Bodenhöhen, Schwellen, Durchgänge, Fensterbrüstungshöhen zu beachten. Die Anbieter von Flächenheizungssystemen bieten vielfältige bzw. umfangreiche Lösungen für die unterschiedlichsten Einbausituationen an.

Zu beachtende Normen

Für die Fußbodenheizung gilt DIN EN 1264. Da es sich um eine haustechnische Anlage handelt, die energetisch und bautechnisch im Gebäude relevant ist, sind weitere Normen zu beachten. Zu diesen gehören die Energieeinsparverordnung (EnEV), DIN 18560 (Estriche im Bauwesen), DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau), DIN 1055 (Einwirkungen auf Tragwerke) DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau).

Fußbodenheizungssysteme

Die Systeme werden nach Art der Einbettung und Verlegungsweise des Rohrsystems unterschieden. Nach Art der Einbettung sind Nass- und Trockensysteme sowie Betonaktivierung verbreitet. Nach Art der Verlegeweise der Heizrohe unterscheidet man modular, mäanderförmig oder bifilar (Schneckenform). Ziel ist es, eine weitestgehend gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum zu erreichen. Dies wird erreicht, indem die Vor- und Rückläufe jeweils nebeneinander angeordnet werden.

Aufbau eines Fußbodenheizsystems

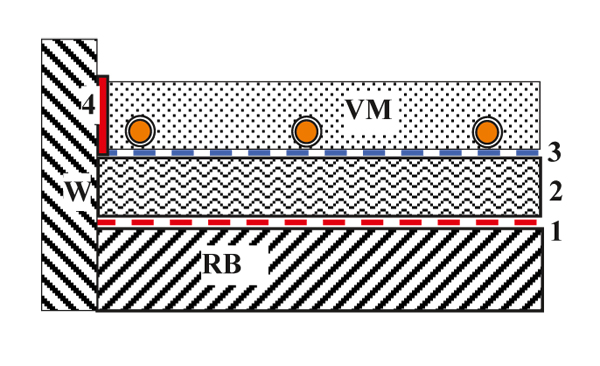

Auf dem Rohfußboden (des Erdgeschosses) wird zunächst eine Feuchtesperrfolie verlegt und darauf Wärmedämmplatten entsprechender Stärke und Ausführung. In Abhängigkeit des zur Anwendung kommenden Systems (nass, trocken) sowie des Herstellers werden die Platten verlegt, die die Rohre aufnehmen. Diese können Noppen oder Rillen besitzen oder auch glatt sein. Auf diesen werden die Rohre aus Kunststoff (z.B. Polyethylen, Verbundwerkstoff) oder Kupfer auf- oder eingelegt.

Bei Nass-Systemen wird eine mineralische Vergussmasse (Estrich) erforderlicher Stärke um und über die Heizungsrohre als Boden eingegossen. Bei Trockensystemen werden Estrichplatten von mind. 2 cm Stärke über das wasserführende Rohrsystem gelegt.

Rohrverlegung im Nasssystem

Beim Einbringen des Estrichs oder speziellen Vergussmassen besteht die Gefahr des Aufschwemmens der Heizrohre. Um dies zu vermeiden, müssen diese in Abständen von ca. 30-50 cm auf den Systemplatten fixiert werden. Um dies sicherzustellen,

- werden die Rohre auf Stahlträgermatten mit Klammern oder Bindern befestigt,

- werden die Rohre in Stahl- oder Kunststoff-Klemmschienen eingeclipst,

- werden die Rohre in Stahlwabenplatten eingefädelt,

- werden die Rohre mit Klettstreifen auf die mit Vlies beschichteten Trägermatten aufgeheftet,

- werden die Rohre mittels Tackerklammern auf der Trägerplatte fixiert,

- werden bei der Betonaktivierung die Rohre zwischen zwei Stahlmatten in den Betonböden angebunden.

Vergussmassen bei Nasssystemen

Die zur Anwendung kommenden mineralischen Vergussmassen müssen gut vergießbar sein und nach der Aushärtung eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Der Estrich muss das Rohr gut umschließen, damit eine sichere Wärmeübertragung gewährleistet ist. Eine Temperaturbeständigkeit bis 55°C im Bereich der Heizelemente muss gegeben sein. Zur Anwendung kommen Zement-, Fließ- und Anhydrit-Estriche. Entsprechend der Erfordernisse werden fließ- oder wärmeleitverbessernde Zusatzstoffe beigemischt. Das Aushärten der Vergussmassen muss nach genauem Zeitplan erfolgen und darf nicht beschleunigt werden. Dies kann 2–4 Wochen, in besonderen Fällen bis 6 Wochen betragen. Ein zu schnelles Trockenheizen kann dem Estrich schaden. Es kommt zum Absanden und/oder Rissen und Bruchbildung. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Wärmedehnung der Vergussmassen durch lückenloses Einbringen von Randstreifen und Dehnungsfugen zu richten.

Erstinbetriebnahme/erstes Aufheizen

Um den Estrich für die Aufnahme des Bodenbelags vorzubereiten, muss die Feuchtigkeit herausgetrieben werden. Das geschieht mit dem Funktions- und Belegreifheizen.

Funktionsheizen

Das Funktionsheizen umfasst eine Beheizung über einen Zeitraum von mindestens drei Tagen bei einer Vorlauftemperatur von 25°C. Begonnen wird am Ende der Liegezeit des Estrichs, in der Regel nach 21 Tagen, bzw. bei Calciumsulfatestrichen nach 7 Tagen. Danach erfolgt eine Beheizung für mindestens vier Tage bei maximaler Auslegungstemperatur.

Belegreifheizen

Beim Belegreifheizen wird die Temperatur über einen Zeitraum von mindestens vier Tagen langsam angehoben, ohne die Heizung abzuschalten. Wenn bei der ab dem 5. Tag möglichen Messung bei Zementestrich eine Restfeuchte von 1,8% und bei Calciumsulfatestrich von 0,3% festgestellt wird, darf innerhalb von drei Tagen über abgestufte Vorlauftemperaturen wieder abgeheizt werden.

Der Raum muss während der gesamten Dauer be- und entlüftet werden, wobei Zugerscheinungen zu vermeiden sind. Die Aufheizung ist sehr genau zu protokollieren. Dazu gibt es von Fachverbänden vorgefertigte Protokolle.

Befestigung der Rohre bei Trockensystemen

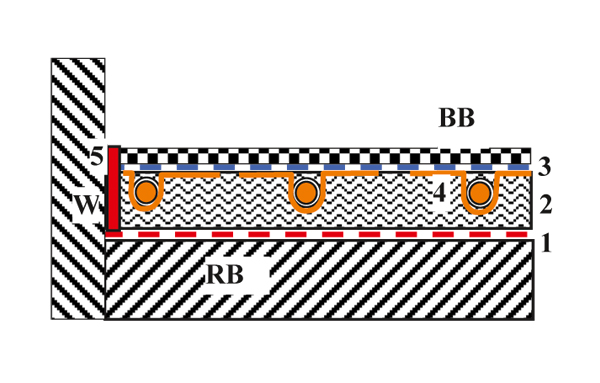

Trockensysteme haben niedrige Fußbodenaufbauten und werden im Altbau oder in der Gebäudemodernisierung eingesetzt. Beim Trockensystem werden die Rohre in Nuten der Trägerdämmung mit eingelegten Wärmeleitlamellen eingedrückt. Die Lamellen bestehen aus Aluminium und führen zu einer besseren Wärmeverteilung. Auf die Trägerdämmung mit Heizrohren können direkt fertige Oberböden (Trockenestrichplatten, schwimmender Parkett oder Laminat) aufgelegt werden. Durch den geringen Aufbau ist eine schnelle Reaktionszeit möglich und die Vorlauftemperatur kann z.B. auf 35°C reduziert werden.

Wärmeverteilung in Fußbodenheizsystemen

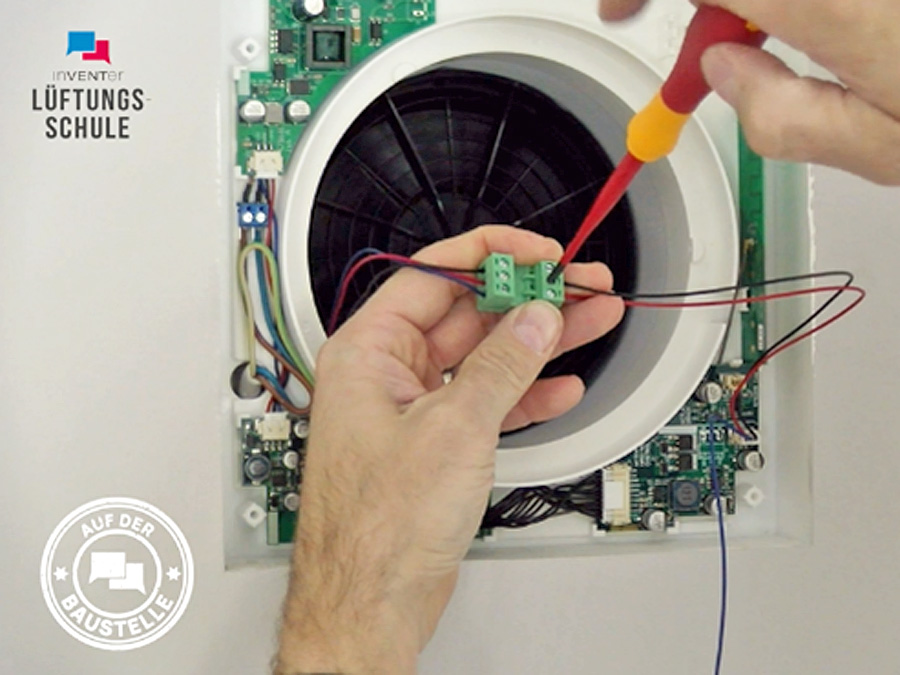

Für die Wärmeverteilung wird ein Heizkreisverteiler benötigt. Die einzelnen Heizkreise sind mit Vorlauf und Rücklauf am Verteiler angeschlossen. Jeder Vor- und Rücklauf hat ein eigenes Ventil, mit dem die Heizkreise hydraulisch abgeglichen werden. Durch den integrierten Durchflussmesser wird hierzu der Volumenstrom z.B. optisch sichtbar gemacht. Der hydraulische Abgleich ist unbedingt erforderlich. Dieser gleicht die verschieden hohen Strömungswiderstände von Anlagenbauteilen und Heizrohrlängen aus. Dies führt zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bzw. Erbringung der erforderlichen Wärmemenge. Auf den Verteilern werden elektrisch betriebene Stellventile aufgebracht, die über Raumthermostaten die einzelnen Heizkreise regeln.

Temperaturniveau bei Fußbodenheizungen

Die Vorlauftemperatur des Heizwassers beträgt bei älteren Systemen bis 55°C und die Rücklauftemperatur ca. 50°C. Die Oberflächentemperatur des Fußbodens darf 35°C nicht überschreiten. Eine Überschreitung kann zu gesundheitlichen Problemen (geschwollene Füße, Krampfadern) der Nutzer führen. Nach neuesten Erkenntnissen, die in den einschlägigen Normen berücksichtigt sind, sollen die Oberflächentemperaturen des Fußbodens 29°C in Aufenthaltsräumen und 33°C in Bädern sowie 35°C an Randzonen nicht überschreiten.