Ausbildung

Thema: Abwasserleitungen

Anfang der 2000er-Jahre war es nicht selbstverständlich, dass in den einzelnen Wohnungen fließendes Wasser und ein dazugehöriger Ablaufgegenstand wie Spülstein oder sogar Waschtisch vorhanden war. Selbst in den 1930er-Jahren wurden noch Mehrfamilienhäuser gebaut, die nur in den gemeinsamen Fluren bzw. Treppenhäusern einen gemeinsamen Spülstein mit Wasser und Abwasseranschluss hatten. Eine Toilette befand sich im Zwischenflur und war den Mietern von zwei Stockwerken (darüber und darunter) zugeordnet. Mitunter handelte es sich um Trockenklosetts, also Toiletten ohne Wasserspülung. Sie waren dennoch an die Kanalisation angeschlossen.

Mit dem Aufkommen von leichten Metall-Abflussrohren (LMA) aus Grauguss, deren Außendurchmesser nur um ca. 15 mm größer als der Innendurchmesser war, wurde es möglich, dem gestiegenen Komfortbedarf Rechnung zu tragen. Die Verwendung der Muffengussrohre, die eingestrickt und mit flüssigem Schwefel und Blei bzw. Bleirit vergossen wurden, erleichterte das Verlegen großer Abwassersysteme durch einfache Richtungsänderungen. Gussrohre waren bis ca. 1960 der Werkstoff für Abwasserleitungen in Gebäuden schlechthin. Mit dem Aufkommen von Kunststoffrohren aus PVC und Stahlabflussrohren begann eine Entwicklung, die bis heute andauert.

Aktuelle Abwassersysteme

Guss-Abwassersysteme sind auch heute noch als muffenloses – ML – System weit verbreitet. Die Formstücke werden mittels Edelstahl-Verbindern untereinander verbunden.

PVC-Rohre finden als Kanal-Grundleitungen (KG-Rohr) Anwendung. In Gebäuden wurden diese jedoch durch Hochtemperaturrohre aus Polypropylen abgelöst. Dieses HT-Rohr kann bis zu 95 °C aushalten, ist schwer entflammbar und widerstandsfähig gegen Laugen, Säuren und Salze. Schweißbare Rohrsysteme aus Polyäthylen (PE) sind zwischenzeitlich weit verbreitet. Dickwandigere Rohrsysteme oder Verbundrohre wurden zur Verringerung des Schalls entwickelt. Heute kommen Steckverbindungen (Muffen), Klemmverbinder (muffenlos) und Schweißsysteme zur Anwendung.

Abwasserdimensionen

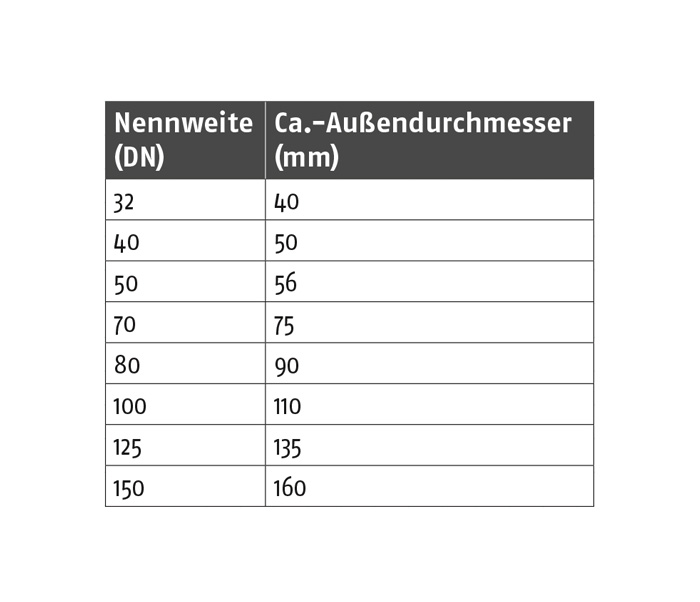

Abwasserrohre werden i.d.R. nach dem Innendurchmesser bezeichnet. Die Außendurchmesser sind um zwei Wanddicken größer.

Je nach verwendetem Rohrsystem ändern sich entsprechend die Außendurchmesser. Deshalb sind Rohre unterschiedlichen Materials oder Herstellers oft nicht kompatibel bzw. es müssen Übergangsstücke verwendet werden.

Auch die Rohrdimensionen haben Veränderungen erfahren. Im Laufe der Zeit wurde die Dimension DN 80 eingeführt. Diese Rohre kommen häufig in der Vorwandinstallation zum Anschluss des WCs vor.

Formstücke von Abwassersystemen

Die Bögen sind nach Winkelgraden unterteilt. Es gibt 15°-, 30°-, 45°-, 67°- und 88,5°- Bögen. In der Regel wird zuerst der Durchmesser und danach der Winkelgrad genannt, z. B. Bogen DN 100 mit 45°. Bei den Abzweigen werden 45°, 67° und 88,5° gleichen Durchmessers oder im Abgang reduziert verwendet. Es wird der Hauptdurchmesser (Durchgang), dann der abgehende Durchmesser und schließlich der Winkelgrad genannt. Beispiele:

- einfacher Abzweig DN 100 x 50 – 45°

- Doppelabzweig DN 100 x 100 x 80 – 88,5°

Weitere Bauteile sind Reinigungstücke, Übergangsstücke, Anschlussstücke sowie anwendungsbezogene Formstücke.

Allgemeine Verlegeregeln

Materialien für Abwasseranlagen werden heute in allen Baumärkten angeboten. Die Ergebnisse der Hobbyinstallateure sind – unter Missachtung der Abwasserhydraulik – oft wahre Kunstwerke der Verlegetechnik: Es wird nicht an Bögen und Richtungsänderungen gespart, und manch abenteuerlicher Sonderübergang gebastelt. Das Gefälle der Leitungen sowie die notwendige Entlüftung werden ignoriert. Beispiele gäbe es noch viele. Die sich einstellenden Probleme sind Geräusche, Absaugungen und Ablaufprobleme bis hin zu Wasserschäden.

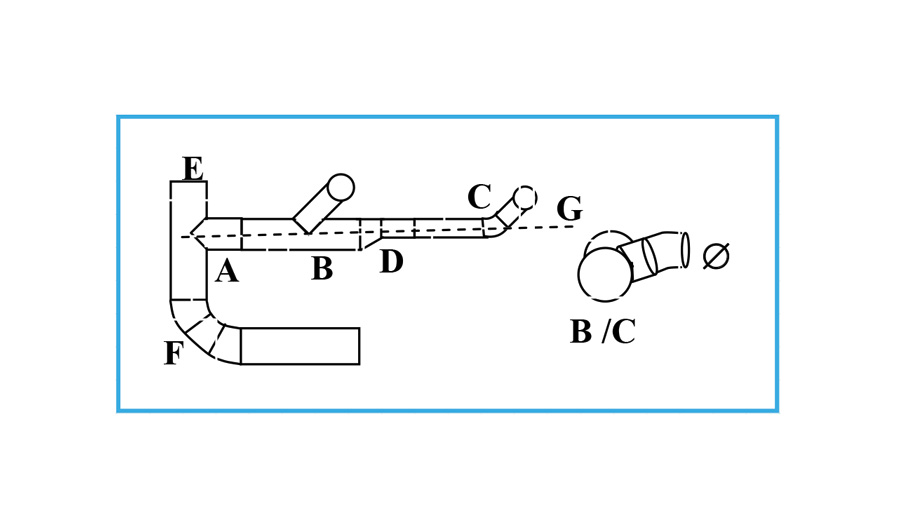

Grundlegend sind bei Abwassersystemen:

- möglichst kurze Anschlussstrecken,

- Abzweigungen (A) in senkrechten Leitungsabschnitten sollten möglichst 88,5° besitzen,

- Abzweige in horizontaler Lage (B) sowie im Erdreich, Boden und im Deckenbereich verlegt, müssen in 45° ausgeführt werden,

- Anschlüsse von Einrichtungsgegenständen oder an 45°-Abzweigen in liegende Grundleitungen sind mit einem Gefällesprung (C) herzustellen,

- Reduktionsstücke (D) sind nach oben bzw. so einzubauen, dass es zu keinem Luftabschluss kommen kann,

- die richtige Wahl der Formstücke, deren Einbaulage sowie Lüftungsmöglichkeiten (E),

- Fallleitungen (E) sind zu be- und entlüften,

- Umlenkungen von Fallleitungen in liegende Leitungen (F) sind möglichst in mindestens zwei Bögen aufzuteilen,

- Einrichtungsgegenstände dürfen nicht im Druck- (vor) oder im Unterdruckbereich (nach) von Umlenkungen (F) angeschlossen werden.

- ausreichend Gefälle (G),

- korrekte Dimensionen (H).