Auf die richtige Einstellung kommt es an

Elektronische Armaturen und automatisierte Spülsysteme in Trinkwasserinstallationen - Fluch oder Segen?

Hygieneinspektoren, Betreiber und ö.b.u.v. Sachverständige machen unterschiedlichste Erfahrungen mit elektronischen Armaturen und automatisierten Spülsystemen. Für einige sind sie die Lösung hygienischer Probleme, für andere die Ursache. Wie kann dies sein, obwohl es sich um identische Produkte handelt? Die Praxis und wissenschaftliche Überlegungen geben Antworten auf diese und weitere Fragen.

Unsere gesamten Erfahrungen zum Erhalt der Wassergüte stammen aus den letzten 24 Jahren. Denn erstmals wurden im Jahr 2001 in einer Trinkwasserverordnung als „Stelle der Einhaltung“ der „Austritt aus... Zapfstellen“ in Gebäuden definiert (damals § 8, TrinkwV 2001). Gleichzeitig hielten auch Legionellen Einzug in eine deutsche TrinkwV. Alle Vorgaben für den Erhalt der Wassergüte in Gebäuden basieren also auf relativ neuen Erfahrungen und aus heutiger Sicht genial einfachen T-Stück-Trinkwasserinstallationen.

Die Basis aller Erfahrungen: Einhebel-Armaturen

Blicken wir für ein vertiefendes Verständnis in die Praxis: Nach Betätigung einer Einhebel-Armatur läuft das Wasser in aller Regel weiter, wenn der Nutzer sich die Hände einseift. Insgesamt dauert dies rund 20 bis 30 sec. Dabei werden mit einem modernen Strahlregler (5 l/min) je Nutzung zwischen 1,7 und 2,5 l Trinkwasser verbraucht. Bei älteren Armaturen lag diese „Literleistung“ (Berechnungsdurchfluss) bei ca. 8 bis 10 l/min, doch gleichzeitig war auch der Wasserinhalt von Trinkwasserinstallationen höher. Diese Werte verdeutlichen, warum Stichleitungen für Trinkwasser warm und Trinkwasser kalt mit einem Volumen von maximal 3 l innerhalb von 72 h mehrfach ausgespült wurden, selbst in Mischwasserstellung der Armaturen.

Selbstverursachte Probleme im Altbau

Die Berechnungen verdeutlichen auch, warum es im Altbau oftmals zu hygienischen Problemen kommt, nachdem die Nasszellen mit modernen Armaturen ausgestattet wurden, ohne das Rohrleitungssystem daran anzupassen: Moderne Armaturen werden mit 5 l/min ausgeliefert und halbieren dann nahezu den Wasserwechsel in der alten Trinkwasserinstallation. Mikrobiologische Auffälligkeiten können die Folge dieser „Modernisierung“ sein. Daher der dringende Rat: Überall dort, wo neue Armaturen ohne Änderungen der Rohrleitungen an alte Trinkwasserinstallationen angeschlossen werden, sollten die 5-l-Strahlregler gegen solche mit 8 bis 10 l/min getauscht werden. Dies gilt insbesondere auch für moderne Trinkwasserinstallationen in Altersheimen oder Pflegeeinrichtungen, wenn dort eine zu geringe Nutzung zum Beispiel durch bettlägerige Personen erfolgt. So wird für ungefähr 1,50 Euro, die ein neuer Strahlregler in etwa kostet, der Wassergebrauch pro Zeiteinheit/Nutzung verdoppelt und die Trinkwassergüte erkennbar unterstützt. Diese Mehrkosten sind vertretbar, zumal sie im Bestand gar nicht ins Gewicht fallen, da die Kosten für Wasser und Abwasser damit auf dem Stand vor der Modernisierung der Armaturen bleiben.

Die Trinkwasserinstallation: Ein robustes System?!

Die meisten Trinkwasserinstallation liefern einwandfreies Trinkwasser in der hohen Güte der Wasserversorger. Und das mit ganz normalen Einhebelmisch-Armaturen in einer zufällig vom Nutzer gewählten Stellung des Mischers. Also müssen elektronische Armaturen auch nicht mehr können, wenn sie als Kompensation des Nutzungsausfalls zur Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs und nicht als Spülstationen eingesetzt werden. Es wird also mal mehr oder weniger Warm- und Kaltwasser genutzt: Das funktioniert allein durch den bestimmungsgemäßen Betrieb, also ohne zusätzliche Spültechniken. Spültechniken sollten im besten Fall lediglich den Ausfall von Nutzern kompensieren. Nur in ungünstigsten Fällen sind sie als endständige „Spülstationen“ im Regelbetrieb unverzichtbar, weil z. B. überkomplexe Ring-Installationen gar nicht mehr ohne automatisierte Spültechniken hygienisch sicher betrieben werden können.

Wenn bereits die Nutzung zum Problem wird

Zu elektronischen Armaturen und dem Erhalt der Wassergüte gibt es unterschiedlichste Erkenntnisse. Für die einen sind sie die Ursache von Problemen, andere empfehlen sie als Lösung. Liest man zu diesen Themen die Fachartikel renommierter Wissenschaftler und Universitäten im Detail, erkennt man schnell den Grund für diese Widersprüche: Elektronische Armaturen können zu einem ernsten Problem werden und übermäßig mit Legionellen besiedeln (wie auch jede Einhebelmischarmatur!), wenn sie zum Wassersparen in Bestandsinstallationen genutzt werden: Moderne 5-l-Strahlregler oder gar Wasserspar-Strahlregler werden so zum „Stöpsel“ in Bestandsinstallationen, in denen sich das Trinkwasser warm und kalt nun „staut“ und „verdirbt“. In die gleiche Kategorie fallen kurz getaktete elektronische Armaturen, bei denen jeweils der Wasserfluss stoppt, wenn sich die Hände nicht mehr zum Einseifen im Erfassungsbereich des Sensors befinden und somit der Wasserfluss immer wieder unterbrochen wird. Dann kommt der bestimmungsgemäße Betrieb nicht mehr zustande, der auf den Erfahrungen mit Einhebelmischarmaturen beruht. Da elektronische Armaturen in aller Regel im Auslieferungszustand so eingestellt sind, müssen sie bei der Inbetriebnahme einmalig umprogrammiert werden, vor allen im Gesundheitsbereich mit den dort typischen größeren Nutzungsunterbrechungen. Nur dann unterstützen sie den Erhalt der Wassergüte ins besondere in diesen sensiblen Bereichen, wie Prof. Dr. med. Nico T. Mutters und Dr. rer. nat. Stefan Pleischl, Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn, beschreiben [2]. Vor diesem Hintergrund haben auch Prof. Dr. med. Dr. h.c. Martin Exner et al. „10 wesentliche Regeln für Herstellung und Betrieb elektronischer Wasserarmaturen für den öffentlichen und medizinischen Bereich“ verfasst [3]. Beides ist beim Autor kostenfrei erhältlich.

Wo sind Spültechniken eine Lösung?

Um es vorweg zu sagen: Der Erhalt der Trinkwasserhygiene sollte im Regelfall durch die normale Nutzung von Trinkwasser aus schlanken T-Stück-Trinkwasserinstallationen mit möglichst wenigen Entnahmestellen beruhen [4]. Im Wohnungsbau ist dies weitgehend der Fall. Dort funktioniert in aller Regel der alte Grundsatz „Wasser muss fließen“. Grundvoraussetzung dafür ist, dass den Nutzern aus den zentralen Bereichen der Trinkwasserinstallationen einwandfreies Trinkwasser geliefert wird. Dafür ist der Eigentümer verantwortlich. Die Überwachung der Wassergüte erfolgt daher im Rahmen einer systemischen Untersuchung auf Legionellen gemäß § 31 TrinkwV. Zu Hause ist also jeder selbst für den regelmäßigen Wasserwechsel über alle Entnahmestellen verantwortlich. Wer dies unterlässt, ist auch allein von den Folgen betroffen, weniger die benachbarten Wohnungen. Doch in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Schwimmbädern, Sporthallen, Fitnessclubs oder im Gesundheitsbereich kann kein Besucher und Patient für den regelmäßigen Wasserwechsel nach spätestens 72 h und über 12 Monate im Jahr sorgen. Hier greift also zu Recht die Betreiberverantwortung. Vor diesem Hintergrund entscheiden sich die Betreiber oftmals für das Aufstellen und die Kontrolle von Spülplänen, die gemäß Prof. Dr. med. Mutters und Dr. Pleischl günstig, aber oftmals mit Ermüdungseffekten verbunden sind [2]. Alternativ dazu wird zunehmend in automatisierte Spülsysteme investiert, deren Funktion jedoch ebenfalls regelmäßig kontrolliert werden muss. Beides sichert gleichermaßen die Trinkwassergüte durch „Verdünnung“.

Wenn Spültechniken zum Problem werden

In der Sachverständigenpraxis kommt man grundsätzlich nur in Gebäude, in denen eine mikrobiologische Auffälligkeit vorliegt – die anderen mehr als 90 % der Gebäude sieht man nie. Es sind also immer Ausnahmen, aber dennoch ist ein gewisses Schadensmuster erkennbar.

Besonders dramatisch sind Ausfälle in Ringinstallationen mit Strömungsteilern, weil der Erhalt der Wassergüte in der gesamten vorgelagerten Trinkwasserinstallation mehr oder weniger nur auf den endständig montierten Spültechniken („Spülstationen“) beruht. Im Gegensatz dazu wird bei Armaturen der Ausfall der Stagnationsspülung – soweit einmal aktiviert – schon bei der Nutzung erkannt: Denn sie fällt bauartbedingt immer gleichzeitig mit der Nutzungsmöglichkeit aus. Alle dem Autor vorliegenden Fälle hätten vermieden oder mindestens im Ausmaß minimiert werden können, wenn es regelmäßige Funktionskontrollen gegeben hätte, beginnend mit der Inbetriebnahme, bei der auch die fachgerechte Programmierung der Spültechnik mit überprüft wird: als Abgleich der Sollwerte des Fachplaners mit den Ist-Werten des Fachhandwerkers.

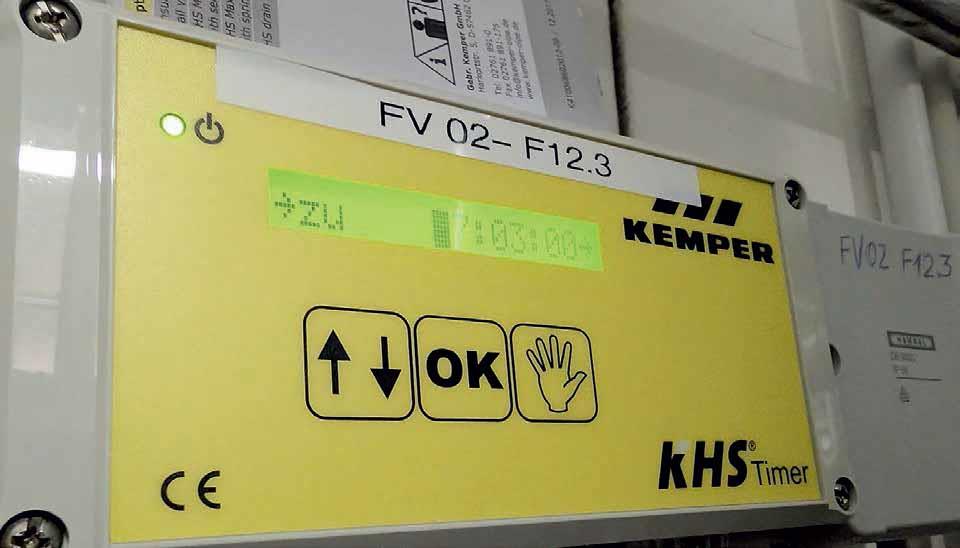

Stagnationsspülungen müssen aktiviert und programmiert werden

Der tatsächlich häufigste Fehler besteht darin, dass die Spültechniken vom Fachhandwerker nicht aktiviert und vor allem nicht an die individuellen Verhältnisse der jeweiligen Trinkwasserinstallation angepasst werden. Denn im Auslieferungszustand sind sie in aller Regel deaktiviert, um Wasserschäden in der Bauphase durch fehlende Abwasseranschlüsse zu vermeiden. Weiterhin benötigt der Fachhandwerker vom Fachplaner Daten, wie häufig, wie lange und in welchen Gruppen die Spültechniken gleichzeitig spülen sollen (Spülkalender).

Traue keiner Dokumentation

Für gewöhnlich werden die Steuerbefehle der Masterboxen/Elektroniken an die Ventile automatisiert in Spülprotokolle eingetragen. Weniger bekannt ist, dass dabei nur der ausgehende Steuerbefehl „Ventil, öffne dich“ eingetragen wird. Ob sich dann tatsächlich das Ventil geöffnet hat oder defekt ist, ist daher allein aus dieser Art der Dokumentation nicht abzuleiten. Auch ist am Protokolleintrag nicht erkennbar, ob tatsächlich Wasser geflossen ist, selbst wenn sich das Ventil geöffnet hat. Denn es können Vorabsperrungen und Eckventile geschlossen sein. Bei Spülstationen kann dies wochenlang unbemerkt bleiben. Bei Entnahmestellen wird dies sofort bei der ersten Nutzung bemerkt. Dagegen helfen nur Volumenstrommesser oder Temperatursensoren, weil schnelle Temperaturänderungen zuverlässig einen Wasserfluss anzeigen. Doch auch ohne diese empfehlenswerten Sensoren kann ein Wasserfluss außerhalb von Nutzungszeiten einfach detektiert werden: Ein Papierhandtuch im Waschbecken oder eine aufgeschnittene Lebensmitteltüte über einem Duschkopf zeigen auch noch Stunden nach der nächtlichen Stagnationsspülung durch die Restfeuchte an, dass tatsächlich Wasser geflossen ist.

Ein modernes Märchen: Das Handtuch im Waschtisch

Gerade in medizinischen Bereichen, in denen Waschtische keinen Überlauf haben dürfen und sich oftmals auch demente Menschen aufhalten, kommt manchmal diese Frage auf: Läuft denn ein Waschtisch nicht bei einer Stagnationsspülung über, wenn dort ein Handtuch liegt? Da hilft nur ein Eigenversuch: Ein Handtuch 45 x 90 cm mit 220 g Trockengewicht nahm rund 950 ml Wasser auf. Weitere Liter stauten sich zwar im Waschbecken, in aller Regel lief es jedoch nicht über, da das Handtuch anscheinend leicht aufschwamm und den Abfluss teilweise wieder freigab. Stoppte der Wasserzufluss der elektronischen Armatur, lief das Waschbecken unverzüglich leer und hätte somit die nächste Stagnationsspülung problemlos aufnehmen können, die ja nur wenige Liter umfasst. Im Gegensatz dazu gibt es immer wieder Fälle von Überschwemmungen, wenn Kinder oder Demenzkranke ein Handtuch im Waschtisch liegen haben und die manuelle Armatur nicht schließen. Dann läuft es selbstverständlich über! Dies zeigt, dass elek tronische Armaturen ein wirkungsvoller Schutz gegen diese Ängste sind, da sie als Selbstschlussarmaturen eigenständig den Wasserfluss stoppen. Oftmals sogar dann, wenn Kinder einen Kaugummi vor den Sensor kleben.

Kein Mischwasser beproben!

Konstruktiv bedingt sind bei elektronischen Armaturen und bei allen thermostatischen Einrichtungen (Armaturen und Eckventil-Thermostate) grundsätzlich das Warm- und Kaltwasser miteinander verbunden, auch wenn kein Wasser fließt. Daher müssen bei diesen Bauteilen immer Rückflussverhinderer vom Typ EB verbaut und funktionsfähig sein. Diese Beimischung führt bei jeder Nutzung zu einem zuverlässigen Wasserwechsel des Warm- und Kaltwassers, was hygienisch wünschenswert ist, nicht jedoch bei Wasseruntersuchungen. Daher fordert das Umweltbundesamt bereits seit 2018 [5], dass bei der Probennahme von „Einhebel-Mischbatterien“ das Eckventil zugedreht werden muss. Dies funktioniert jedoch nur bei elektronischen Armaturen, Einhebelmischern und Einhebelmischern mit manueller Temperaturbegrenzung als Verbrühungsschutz. Denn alle thermostatischen Einrichtungen müssen bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr nach spätestens 3 sec auch die Warmwasserzuführung stoppen (DIN EN 1111) – daher ist eine fachgerechte Beprobung auf Legionellen hier nicht möglich. Aus diesem Grund müssen sich Probennahmeventile immer vor der thermostatischen Einrichtung befinden. Der in Kürze veröffentlichte Entwurf des DVGW W 551-1 (A) wird diese Anforderungen an die fachgerechte Probennahme aufgreifen und noch weiter präzisieren.

Fazit

Werden in älteren Trinkwasserinstallationen neue manuelle oder elektronische Entnahme-Armaturen verbaut, halbiert sich oftmals der Wasseraustausch. Gleiches gilt, wenn elektronische Armaturen zum Wassersparen verwendet werden, indem sie so kurz getaktet sind (Wasserstopp beim Einseifen), dass kein bestimmungsgemäßer Betrieb mehr zustande kommen kann. In beiden Fällen ist die Wassergüte massiv gefährdet. Dagegen hilft bei modernen Armaturen nur der Austausch der 5-l-Strahlregler gegen solche mit 8 bis 10 l/min Durchfluss. Zusätzlich müssen elektronische Armaturen einmalig auf einen unterbrechungsfreien Wasserfluss während des Waschvorganges umprogrammiert werden. Nur dann ist der bestimmungsgemäße Betrieb als Basis der Trinkwasserhygiene sichergestellt.

Soll der bestimmungsgemäße Betrieb durch automatisierte Stagnationsspülungen unterstützt werden, muss diese Funktion auch aktiviert und im Hinblick auf Häufigkeit und Dauer der Spülungen programmiert sein. Zusätzlich muss regelmäßig überprüft werden, ob tatsächlich auch Wasser fließt. Sensoren unterstützen dabei und vereinfachen diese Überprüfung, aber auch die zugehörigen Protokolle müssen regelmäßig kontrolliert werden. Strangspülventile und Spülstationen können zwar den Wasserwechsel in zentralen Bereichen der Trinkwasserinstallation sicherstellen, nicht jedoch in den Stichleitungen zu den Armaturen. Spätestens ab der Wandscheibe entsteht sonst ohne den in § 13 TrinkwV und dem begleitenden Regelwerk geforderten Wasserwechsel über jede Entnahmestelle nach spätestens 72 h eine Totleitung voller Leben. Dies zeigt, warum keine Art der Rohrleitungsführung von dieser Pflicht befreit. Werden diese Maßnahmen umgesetzt, entlasten elektronische Spültechniken den Betreiber beim Erhalt der Wassergüte und der Dokumentation aller Maßnahmen und physikalischen Werte.

Autor: Dr. Peter Arens, ö.b.u.v., Sachverständiger für das Teilgebiet Trinkwasserhygiene und Hygieneexperte bei der Fa. Schell GmbH & Co.KG, Olpe

[1] Genauer denn je gemessen: Wachstum von Legionellen. (2023) BundesBauBlatt 10/2023, Forschungsergebnisse Hochstrasser, R. und Hilbi, H., ETH Zürich (2022), zusammengefasst von Barbara Borer, Geberit

[2] Einen Bestandsschutz gibt es nicht. (2022) Prof. Dr. med. Nico T. Mutters, Dr. rer. nat. Stefan Pleischl. Sonderheft Management & Krankenhaus 1-2/2022

[3] 10 Wesentliche Regeln für Herstellung und Betrieb elektronischer Wasserarmaturen für den öffentlichen und medizinischen Bereich. (2016) Prof. Dr. med. Dr. h.c. Martin Exner, Dr. rer. nat. Christoph Koch, Dr. rer. nat. Stefan Pleischl und Dr. rer. nat. Peter Arens

[4] Zurück in die Zukunft. Sollten T-Stück-Installationen wieder erste Wahl werden? (2024) SBZ 06/2024, Dr. rer. nat. Peter Arens

[5] Empfehlung des Umweltbundesamtes. Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung – Probennahme, Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses. Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhörung der Trinkwasserkommission (2018)

![„Die Grafik zeigt, wie sich die Legionellenzahl pro Tag verdoppelt. Ablesebeispiel: Bei knapp 40 °C verdoppelt sich die Anzahl sechsmal an einem Tag, also alle 4 h. Aus einer Legionelle werden binnen 24 h stattliche 64 Legionellen. Die Messungen wurden in einer im Vergleich zu normalem Trinkwasser nährstoffreichen Umgebung durchgeführt.“ (Quelle [1]). (Geberit)](/fileadmin/news_import/HAUT_20250725_026_01_07_picture-0001.jpg)

![Bei allen elektronischen Armaturen sind Warm- und Kaltwasser unmittelbar miteinander verbunden. Somit benötigen sie zum Schutz gegen Überströmung (von warm nach kalt und umgekehrt) immer funktionsfähige Rückflussverhinderer vom Typ EB. Vor der Probennahme muss grundsätzlich eines der Eckventile geschlossen werden, damit kein Mischwasser beprobt wird [5]. (Arens)](/fileadmin/news_import/HAUT_20250725_026_01_07_picture-0005.jpg)