| Ausgabe 8/2001, Seite 3 ff. |

Heizung

Austausch einer Heizungsumwälzpumpe

Die Heizungsumwälzpumpe sorgt dafür, dass Räume ausreichend warm werden. Denn sie transportiert zügig warmes Wasser dorthin, wo es benötigt wird. Dass eine Umwälzpumpe nicht ewig hält, weiß jeder Heizungsmonteur und jeder Sanitärinstallateur. Deshalb erfolgt der Einbau häufig im Austauschgeschäft. Heizungsumwälzpumpen werden bis zu einer Anschlussnennweite von Rp 1" als Rohrverschraubungspumpen geliefert. Darüber hinaus haben die Pumpen Flanschanschlüsse. Um den sachgerechten Austausch einer kleinen Heizungsumwälzpumpe geht es in diesem Beitrag.

Einbau/Austausch von Nassläufer-Verschraubungspumpen

Ausbau der alten Pumpe

1) Pumpe spannungsfrei schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

2) Absperrarmaturen vor und hinter der defekten Pumpe schließen. Wenn diese nicht vorhanden sind, muss die komplette Anlage entleert werden.

| Bild 1: Standardpumpe mit Rohrverschraubungen im eingebauten Zustand ohne Stromanschluss. |

3) Klemmenkastendeckel sowie Zugentlastung (PG-Verschraubung) öffnen und Netzanschlusskabel lösen; L (schwarz), N (braun) und Erde (grüngelb); (Bild 1).

| Bild 2: Ausbausituation einer Standardpumpe (Nassläufer). Dazu wird eine Rohrzange (oder ein Maulschlüssel) an der Verschraubung und ein Maulschlüssel am Pumpengehäuse angesetzt. Die Rohrzange löst die Verschraubung, der Maulschlüssel verhindert ein Verdrehen der Pumpe. |

4) Zum Entfernen der Pumpe aus der Rohrleitung die Verschraubungen mit einem Maulschlüssel bzw. Rohrzange abschrauben. Die Pumpe kann mit einem weiteren Maulschlüssel/Rohrzange gegen Verdrehen gesichert werden (Bild 2). Anschließend Pumpe und Dichtungen aus der Rohrleitung entnehmen.

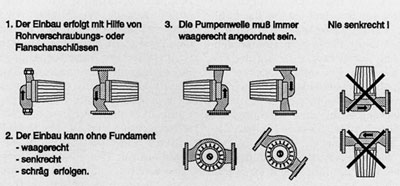

| Bild 3: Einbausituationen von Nassläufern. |

Einbau der neuen Pumpe

1) Der Pumpeneinbau kann in der Rohrleitung waagerecht, senkrecht oder schräg erfolgen. Die Pumpenwelle muss dabei immer waagerecht angeordnet sein (Bild 3). Dadurch wird gewährleistet, dass die Wellenlager ausreichend Wasser zur Schmierung erhalten. Die Durchflussrichtung muss mit dem auf dem Gehäuse angebrachten Pfeil übereinstimmen.

2) Die Dichtflächen von Pumpe und Verschraubungen müssen sauber sein. Gegebenenfalls mit einem Messer reinigen. Immer neue Dichtungen verwenden.

3) Eine spannungsfreie Montage der Pumpe in das Rohrsystem muss gewährleistet sein.

4) Die Pumpe ist so einzubauen, dass der elektrische Anschluss bzw. der Motor leicht zugänglich ist.

5) Für eine erforderliche Veränderung der Klemmenkastenposition kann das Motorgehäuse nach lösen der Inbusschrauben evtl. um je 90 verdreht werden (fabrikatsabhängig).

6) Für den elektrischen Anschluss der Pumpe folgendermaßen vorgehen: Klemmenkastendeckel öffnen, PG-Verschraubung lösen und Stromkabel einführen. Netzanschluss entsprechend Bild 4 ausführen. Anschließend PG-Verschraubung festdrehen und Klemmenkastendeckel schließen.

| Bild 4: Elektrischer Anschluss eines Nassläufers. |

Ergänzende Hinweise

![]() Es ist wichtig, dass die Kabel mindestens einen Leiterquerschnitt haben, der für den Betrieb der Pumpe ausreicht.

Es ist wichtig, dass die Kabel mindestens einen Leiterquerschnitt haben, der für den Betrieb der Pumpe ausreicht.

![]() Um den Tropfwasserschutz und die Zugentlastung der PG-Verschraubung sicherzustellen, ist eine Anschlussleitung mit ausreichendem Außendurchmesser zu verwenden.

Um den Tropfwasserschutz und die Zugentlastung der PG-Verschraubung sicherzustellen, ist eine Anschlussleitung mit ausreichendem Außendurchmesser zu verwenden.

![]() Außerdem muss die Absicherung der elektrischen Stromversorgung groß genug bemessen sein, um den im Betrieb der Pumpe fließenden Strom liefern zu können.

Außerdem muss die Absicherung der elektrischen Stromversorgung groß genug bemessen sein, um den im Betrieb der Pumpe fließenden Strom liefern zu können.

| Bild 5: Standardpumpe im eingebauten Zustand mit Absperrarmaturen. Mit einem Schraubendreher wird die Entlüftungsschraube gelöst und so die Umwälzpumpe entlüftet. |

Inbetriebnahme

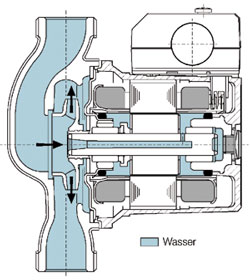

Absperrarmaturen vor und hinter der Pumpe öffnen bzw. Anlage mit Wasser füllen. Wasser strömt nun in den Pumpenrotorraum und schmiert die Lager.

Hinweis: Pumpe nur bei gefüllter Anlage in Betrieb nehmen. Eine Entlüftung des Rotorraumes erfolgt selbsttätig bereits nach kurzer Betriebsdauer. Falls jedoch eine direkte Entlüftung des Rotorraumes erforderlich sein sollte, ist wie folgt zu verfahren:

![]() Pumpe ausschalten.

Pumpe ausschalten.

![]() Rohrleitung druckseitig schließen.

Rohrleitung druckseitig schließen.

![]() Elektrische Teile vor austretendem Wasser schützen.

Elektrische Teile vor austretendem Wasser schützen.

![]() Entlüftungsschraube mit passendem Schraubendreher vorsichtig öffnen (Bilder 5 und 6).

Entlüftungsschraube mit passendem Schraubendreher vorsichtig öffnen (Bilder 5 und 6).

![]() Pumpenwellenende mit Schraubendreher mehrmals vorsichtig zurückdrücken und hin und her drehen.

Pumpenwellenende mit Schraubendreher mehrmals vorsichtig zurückdrücken und hin und her drehen.

![]() Pumpe wieder einschalten.

Pumpe wieder einschalten.

![]() Nach 15-30 Sekunden Entlüftungsschraube wieder einschrauben.

Nach 15-30 Sekunden Entlüftungsschraube wieder einschrauben.

![]() Absperrorgan wieder öffnen.

Absperrorgan wieder öffnen.

Achtung: Bei hohen Wassertemperaturen und Systemdrücken Absperrarmaturen vor und hinter der Pumpe schließen.

| Bild 6: Schnitt durch eine Umwälzpumpe. |

Was muss sonst noch beachtet werden?

Mindest-Systemdruck

Für einen störungsfreien Betrieb benötigt die Pumpe auf der Saugseite einen statischen Mindestdruck. Vor der Inbetriebnahme ist es daher wichtig, die komplette Anlage auf einen ausreichenden Systemdruck zu befüllen. Die Höhe dieses erforderlichen Druckes ist unter anderem von der Temperatur des Fördermediums abhängig: Je höher die Medientemperatur, desto höher der Systemdruck. Wird die Anlage nicht mit einem ausreichenden Druck beaufschlagt, kommt es zum gefürchteten Druckabfall im Laufrad der Pumpe und zur Dampfblasenbildung. Die Dampfblasen fallen implosionsartig in sich zusammen und führen zu einer Werkstoffzerstörung des Laufrades. Der Vorgang wird als Kavitation bezeichnet und ist als prasselndes Geräusch hörbar.

Bei kleinen Pumpen (Nassläufer) werden die Werte des erforderlichen Systemdruckes für die üblichen Temperaturbereiche und unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitszuschläge in Tabellen angegeben (diese finden Sie in der Betriebsanleitung oder Produktkatalog). Sie können direkt und ohne weitere Rechenvorgänge zur Bestimmung des Mindest-Systemdruckes verwendet werden.

Strömungsgeräusche

Eine zu groß ausgelegte Pumpe kann Ursache für Strömungsgeräusche im System bzw. an den Thermostatventilen sein. Wie bei den Kavitationsgeräuschen führen diese zu erheblicher Geräuschbelästigung. Parallel dazu tritt zusätzlich eine Reduzierung der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf auf. Dies hat zur Folge, dass die Pumpenleistung steigt und somit mehr Energie benötigt wird ("Wasser wird unnötig spazieren gefahren"). Eine manuelle Drehzahlumschaltung auf eine kleinere Stufe bzw. der Einsatz von stufenlos geregelten Pumpen bieten eine dauerhafte Abhilfe. Hinweis: Drehzahlgeregelte Pumpen sind nach Heizungsanlagenverordnung bei Heizungsanlagen mit mehr als 50 kW Kesselleistung ohnehin vorgeschrieben.

Kalte Radiatoren

Wenn nach der Installation einer neuen Umwälzpumpe einzelne Heizkreise kalt bleiben, sind diese eventuell verstopft (verschlammt) oder die Anlage ist hydraulisch ungenügend abgeglichen.

Maßnahmen:

1) Heizkreise durchspülen.

2) Hydraulischen Abgleich durchführen (Durchflüsse kontrollieren und korrekt einstellen).

3) Falls Punkt 1. und 2. keine Verbesserung bringen: Umwälzpumpe auf eine höhere Stufe umschalten.

Korrosion

Zur Vermeidung von Korrosion in der Pumpe und im Rohrsystem werden in Anlagen, die z. B. zu erhöhtem Sauerstoffeintrag neigen (wie Fußbodenheizungen mit nicht sauerstoffdichten Rohren), so genannte Inhibitoren eingesetzt. Diese werden beim Befüllen der Anlage dem Heizungswasser beigegeben. Bei der Dosierung sind die Herstellerangaben genau zu beachten. Denn bei einem nicht sachgerechten Mischungsverhältnis können Betriebsstörungen und somit eine Minderung der Pumpenlebensdauer die Folge sein.

Häufig geben markante Erscheinungen Hinweise darauf, dass eine Pumpe defekt ist und ein Austausch erforderlich wird:

![]() Pumpe ist blockiert, hervorgerufen durch Ablagerungen. Trotz manueller Eingriffe (Drehen an der Pumpenwelle) ist es nicht möglich die Blockade zu lösen.

Pumpe ist blockiert, hervorgerufen durch Ablagerungen. Trotz manueller Eingriffe (Drehen an der Pumpenwelle) ist es nicht möglich die Blockade zu lösen.

![]() Pumpe macht Geräusche.

Pumpe macht Geräusche.

![]() Wasserleckage am Pumpenkörper.

Wasserleckage am Pumpenkörper.

![]() Rauchentwicklung aus dem Klemmenkasten oder Motor.

Rauchentwicklung aus dem Klemmenkasten oder Motor.

![]() Pumpe läuft an.

Pumpe läuft an.

Die Symptome für Störungen sind vielfältig. Als Verursacher kommt aber häufig nicht die Pumpe, sondern das Umfeld im Heizungssystem in Betracht.

B i l d e r : Wilo GmbH, Dortmund

© Alle Rechte beim Strobel-Verlag