IKZ-HAUSTECHNIK, Ausgabe 14/2000, Seite 32 ff.

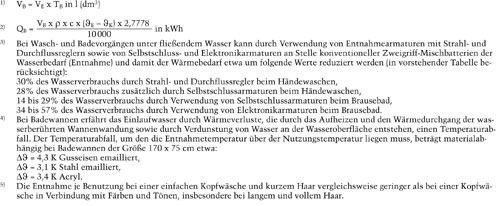

SANITÄRTECHNIK

Zentrale Warmwasserversorgung im Einfamilienhaus

Aspekte der Wasser- und Energieeinsparung

Dr.-Ing. Hugo Feurich VDI Teil 2

Im ersten Teil des Fachbeitrages erläuterte der Autor die unterschiedlichen Warmwasserverteilsysteme sowie die hydraulischen, wärmetechnischen und hygienischen Anforderungen an diese. Der zweite Teil befasst sich mit der hydraulischen Dimensionierung der Zirkulationsanlage.

Die Pumpenzirkulation ist heute die allgemein angewandte Regelausführung für mittlere und große Objekte wie auch für Ein- und Zweifamilienhäuser. Sichergestellt wird damit die Einhaltung der nach dem DVGW Arbeitsblatt W551 zulässigen maximalen Temperaturdifferenz von 5 K zwischen Erwärmeraustritt und Zirkulationseintritt in den Erwärmer. Die gemäß Heizungsanlagen-Verordnung [7] vorgeschriebene Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen bewirkt gleichzeitig eine Verringerung der Wärmeverluste.

Die Ermittlung der Rohrweiten von Zirkulationsleitungen unterliegt den physikalischen Gesetzen der Wärme- und der Strömungslehre. Dabei kommt es darauf an, in Abhängigkeit von einer wirtschaftlichen Dämmdicke die Wärmeverluste der Rohrleitungen des gesamten Zirkulationskreislaufes (ohne Wassererwärmer und Speicher) und daraus den erforderlichen Zirkulations-Durchfluss in den einzelnen Teilstrecken zu ermitteln.

Die in der DIN 1988-3 [5] vorgesehene dreimalige stündliche Umwälzung des Wasservolumens im zirkulierenden Warmwasserrohrnetz als Pauschalwert schließt eine anlagenspezifische Auslegung und die Einhaltung einer zulässigen Temperaturdifferenz zwischen Erwärmeraustritt und Erwärmereintritt aus. Grundsätzlich falsch ist auch das Errechnen der Teildurchflüsse für die Zirkulationsstränge; die nach DIN 1988-3 aus dem Pumpenförderstrom dividiert durch die Anzahl der Zirkulationsstränge vorgenommen wird [6].

|

Hydraulische Dimensionierung der Zirkulationsanlage

Die Dimensionierung einer Warmwasser-Zirkulationsanlage nach dem Zirkulations-Wärmeverlust ![]() Z ergibt rechnerisch ein genaues Ergebnis. Zu ermitteln ist dabei ein Zirkulations-Wärmeverlust des gesamten Warmwasser-Zirkulationskreislaufes einer Anlage, der durch die mit der Zirkulation verbundene Wärmezufuhr ersetzt werden soll. In Abhängigkeit von einer wirtschaftlichen Wärmedämmung müssen dazu die Wärmeverluste der Leitungen des Zirkulationskreislaufes (ohne Wassererwärmer und Warmwasserspeicher) und daraus die erforderlichen Zirkulationsdurchflüsse ermittelt werden. Voraussetzung ist die Vorgabe einer als zulässig anzusehenden Temperaturdifferenz

Z ergibt rechnerisch ein genaues Ergebnis. Zu ermitteln ist dabei ein Zirkulations-Wärmeverlust des gesamten Warmwasser-Zirkulationskreislaufes einer Anlage, der durch die mit der Zirkulation verbundene Wärmezufuhr ersetzt werden soll. In Abhängigkeit von einer wirtschaftlichen Wärmedämmung müssen dazu die Wärmeverluste der Leitungen des Zirkulationskreislaufes (ohne Wassererwärmer und Warmwasserspeicher) und daraus die erforderlichen Zirkulationsdurchflüsse ermittelt werden. Voraussetzung ist die Vorgabe einer als zulässig anzusehenden Temperaturdifferenz ![]() zwischen Erwärmeraustritt (EA) in die Verteilungsleitung und Zirkulationseintritt (EE) in den Erwärmer nach Gleichung (1).

zwischen Erwärmeraustritt (EA) in die Verteilungsleitung und Zirkulationseintritt (EE) in den Erwärmer nach Gleichung (1).

![]()

Abhängig vom Zirkulationssystem, von der horizontalen Ausdehnung der Verteilungsleitung und den Bestimmungen des DVGW Arbeitsblattes W 551 können folgende Werte angenommen werden:

1 bis 2 K bei geringer Ausdehnung, z.B. bei Ein- und Zweifamilienhäusern,

2 bis 3 K bei einer Ausdehnung bis 200 m,

3 bis 5 K bei einer Ausdehnung über 200 m,

maximal 5 K nach DVGW W 551.

Der stündliche Zirkulations-Wärmeverlust wird nach Gleichung (2) ermittelt.

|

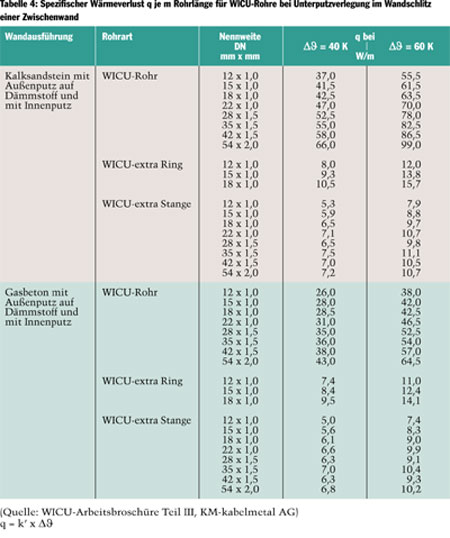

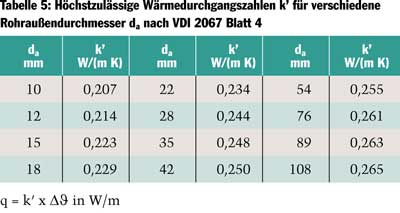

Dabei ist der spezifische Wärmeverlust q je m Rohrlänge Herstellerangaben, wie in Tabelle 3 und 4 für WICU-Rohre bei Aufputz- und Unterputzverlegung zusammengestellt, zu entnehmen. Liegen keine entsprechenden Angaben vor, dann kann der Wärmeverlust näherungsweise als Richtwert von den nach VDI 2067 Blatt 4 [7] höchstzulässigen Wärmedurchgangszahlen in Tabelle 5 ermittelt werden.

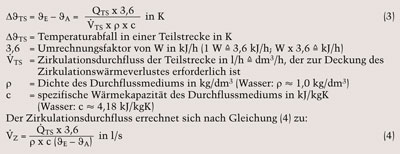

Der Temperaturabfall oder die Abkühlung des Wassers in einer Teilstrecke errechnet sich nach Gleichung (3) aus dem Zirkulationswärmeverlust QTS derselben und dem Zirkulationsdurchfluss ![]() TS zu:

TS zu:

Für die Berechnung ist folgende Reihenfolge einzuhalten:

- Teilstrecken mit Zahlen kennzeichnen.

- Dimensionierung der Warmwasser-Verbrauchsleitungen nach dem Spitzendurchfluss.

- Überschlags-Dimensionierung der Zirkulationsleitungen nach Richtwerten in Tabelle 6.

- Berechnung der Zirkulationswärmeverluste in den Teilstrecken des gesamten Zirkulationskreislaufes nach Gleichung (2) und Herstellerangaben (Tab. 3 u. 4).

- Berechnung des Temperaturabfalls nach Gleichung (3) sowie der Eintritts- und Austrittstemperaturen

E und

E und  A für die einzelnen Teilstrecken. Ausgang dieser Berechnung ist die Annahme einer Temperaturdifferenz

A für die einzelnen Teilstrecken. Ausgang dieser Berechnung ist die Annahme einer Temperaturdifferenz  EA -

EA -  EE des Zirkulationswassers zwischen Erwärmeraustritt und Erwärmereintritt (Gleichung 1).

EE des Zirkulationswassers zwischen Erwärmeraustritt und Erwärmereintritt (Gleichung 1). - Berechnung der Zirkulationsdurchflüsse für die einzelnen Teilstrecken nach Gleichung (4).

- Berechnung des Druckverlustes für den ungünstigsten Zirkulationskreislauf bei Zirkulationsdurchfluss und Ermittlung des erforderlichen Pumpendrucks

.

.

|

Die Fließgeschwindigkeit in Zirkulationsleitungen soll nach DIN 1988-3 den Wert von 0,5 m/s nicht überschreiten. In dem Kommentar zur DIN 1988 [8] wird bei Anlagen mit großer horizontaler Ausdehnung wegen der Schwierigkeit bei der Abgleichung der Teilströme in den Zirkulationssträngen eine maximal zulässige Fließgeschwindigkeit von 0,4 m/s empfohlen. Beide Aussagen lassen eine ausreichende Begründung vermissen. Die Problemstellung kann durchaus mit einer drehzahlgeregelten Zirkulationspumpe und einer thermostatgesteuerten Pumpenschaltung gelöst werden. Bei einem ununterbrochenen Zirkulationsbetrieb ist eine unterschiedliche Handhabung der Fließgeschwindigkeit in den Zirkulationssträngen und den horizontalen Zirkulations-Sammelleitungen angebracht. Das gilt auch für die Zirkulationsanschlussleitungen an den Wassererwärmern. Als allgemein zulässig können folgende Fließgeschwindigkeiten gelten, da die sich im Betrieb einstellenden Pumpenförderströme in der Regel erheblich über dem rechnerisch ermittelten Betriebspunkt liegen.

0,5 bis 1,0 m/s für Zirkulationsstränge, 1,0 bis 1,5 m/s für Zirkulations-Sammelleitungen und Zirkulations-Anschlussleitungen an Wassererwärmer.

|

|

Einfluss der Pumpenzirkulation auf den Wasser- und Energieverbrauch

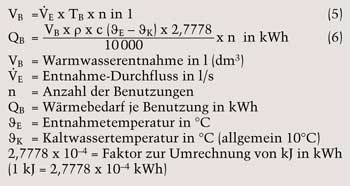

Der Warmwasserverbrauch und damit der Energieverbrauch werden von der Benutzung durch den Menschen, d.h. von der objektbezogenen Entnahme je Benutzung und der Benutzungshäufigkeit bestimmt. Für die Ermittlung der Verbrauchswerte und der Verluste gelten die Gleichungen (5) und (6):

|

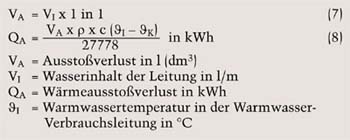

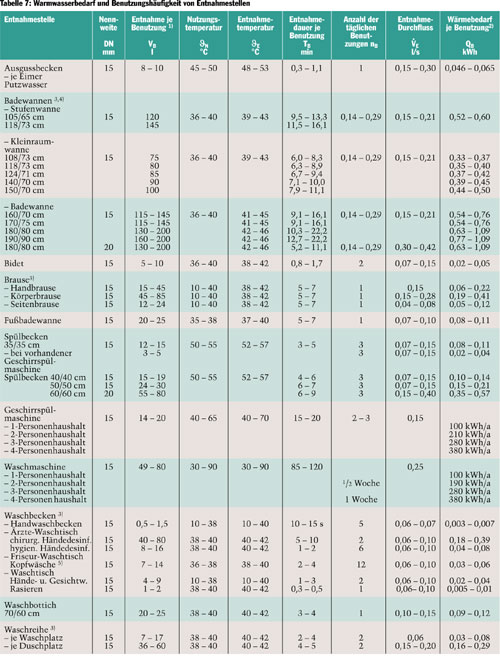

Ausgangswerte für den Warmwasserbedarf und die Benutzungshäufigkeit sind der Tabelle 7 zu entnehmen. Die Ausstoßverluste an Warmwasser und der sich daraus ergebende Energieverlust sind mit Hilfe der Gleichungen (7) und (8) zu ermitteln:

|

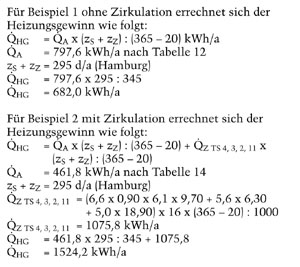

Für eine vergleichende Bewertung sind die nutzbare Wärme und die in der Warmwasserversorgungsanlage entstehenden Wärmeverluste zu berücksichtigen. Dafür gelten nach der Richtlinie VDI 2067 Blatt 4 [9] folgende Angaben:

Die Nutzwärme ![]() N ergibt sich für den Wohnungsbau nach Gleichung (9) aus dem Wärmebedarf je Benutzung einer Entnahmestelle nach Tabelle 7, der Anzahl der täglichen Benutzungen und der Anzahl der Personen.

N ergibt sich für den Wohnungsbau nach Gleichung (9) aus dem Wärmebedarf je Benutzung einer Entnahmestelle nach Tabelle 7, der Anzahl der täglichen Benutzungen und der Anzahl der Personen.

![]() N = QB x nB x np x (365 - 20 (Urlaub) in kWh/a (9) nB = Anzahl der Benutzungen pro Tag (siehe Tabelle 7)

N = QB x nB x np x (365 - 20 (Urlaub) in kWh/a (9) nB = Anzahl der Benutzungen pro Tag (siehe Tabelle 7)

np = Anzahl der Personen.

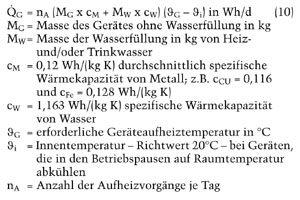

Die Geräteaufheizverluste ![]() G entsprechen dem Wärmeaufwand zum Aufheizen des Wassererwärmers bis zum Erreichen der Aufheiztemperatur. Sie entstehen nur bei Wassererwärmern, die bei Wasserentnahme in Betrieb genommen werden. Die Berechnung erfolgt nach Gleichung (10).

G entsprechen dem Wärmeaufwand zum Aufheizen des Wassererwärmers bis zum Erreichen der Aufheiztemperatur. Sie entstehen nur bei Wassererwärmern, die bei Wasserentnahme in Betrieb genommen werden. Die Berechnung erfolgt nach Gleichung (10).

|

|

|

Bei einem Einfamilienhaus ohne Zirkulationsleitung und bei mit Stichleitungen versorgten Wohnungen ist bei nicht ständig in Betriebsbereitschaft gehaltenen Geräten einzusetzen nA = 5 pro Person und Tag.

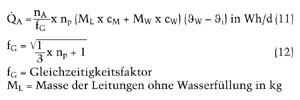

Falls der Aufheizvorgang nur einmal im Jahr erfolgt, können die dadurch bedingten Geräteaufheizverluste QG in der Berechnung vernachlässigt werden. Die Leitungsaufheizverluste ![]() A entstehen in Leitungen, die sich nur bei Warmwasser-Entnahme erwärmen und bei unterbrochenem Zirkulationsbetrieb. Sie sind gleich dem Wärmeaufwand zum Aufheizen von Verteilungs- und Zirkulationsleitungen und deren Wasserinhalt bis auf die Warmwassertemperatur in der Verteilungsleitung (Gleichung 11 und 12).

A entstehen in Leitungen, die sich nur bei Warmwasser-Entnahme erwärmen und bei unterbrochenem Zirkulationsbetrieb. Sie sind gleich dem Wärmeaufwand zum Aufheizen von Verteilungs- und Zirkulationsleitungen und deren Wasserinhalt bis auf die Warmwassertemperatur in der Verteilungsleitung (Gleichung 11 und 12).

|

Die Verteilungsverluste ![]() V entstehen während der Entnahmedauer beim Durchfließen des Warmwassers durch die Rohrleitungen vom Wassererwärmer bis zur Entnahmestelle. Sie sind abhängig von Länge, Oberfläche und Wärmedämmung der Verteilungsleitungen, Dauer und Häufigkeit der Benutzung sowie den Warmwasser- und Umgebungstemperaturen. Sie vermindern sich bei Vorhandensein einer Zirkulationsleitung, wobei jedoch die Zirkulationsverluste und deren Heizungsgewinn zu beachten sind. Bei Wohnbauten sind die Verteilungsverluste im Warmwasserverteilungsnetz im Verhältnis zu den anderen Verlustgrößen vernachlässigbar.

V entstehen während der Entnahmedauer beim Durchfließen des Warmwassers durch die Rohrleitungen vom Wassererwärmer bis zur Entnahmestelle. Sie sind abhängig von Länge, Oberfläche und Wärmedämmung der Verteilungsleitungen, Dauer und Häufigkeit der Benutzung sowie den Warmwasser- und Umgebungstemperaturen. Sie vermindern sich bei Vorhandensein einer Zirkulationsleitung, wobei jedoch die Zirkulationsverluste und deren Heizungsgewinn zu beachten sind. Bei Wohnbauten sind die Verteilungsverluste im Warmwasserverteilungsnetz im Verhältnis zu den anderen Verlustgrößen vernachlässigbar.

|

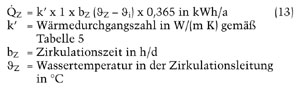

Die Zirkulationsverluste ![]() Z entstehen bei Zirkulationsleitungen abhängig von der Zirkulationswasser- und der Umgebungstemperatur, der eingestellten Betriebsdauer, der Leitungslänge sowie ihrer Oberfläche und Wärmedämmung (Gleichung 13).

Z entstehen bei Zirkulationsleitungen abhängig von der Zirkulationswasser- und der Umgebungstemperatur, der eingestellten Betriebsdauer, der Leitungslänge sowie ihrer Oberfläche und Wärmedämmung (Gleichung 13).

|

Für die Zirkulationszeit bZ ist die Schaltung maßgebend (z.B. 16 h/d), d.h. die Abschaltung der Zirkulationspumpe über Schaltuhr während der Nacht und zu bestimmten Zeiten bzw. durch thermostatische Steuerung. Außerdem ist für die Dauer der Heizperiode zZ (1. September bis 31. Mai) und der Heiztage in den Sommermonaten Juni, Juli, August zS bei Rohrleitungen, die ihre Wärme an zu beheizende Räume abgeben, der Heizungsgewinn ![]() HG zu berücksichtigen.

HG zu berücksichtigen.

|

Die Bereitschaftsverluste ![]() B sind Verluste, die bei ständiger Entnahmebereitschaft des Wassererwärmers entstehen. Es sind dies Strahlungs- und Konvektionsverluste an den Aufstellungsraum, Verbrennungs- und Abgasverluste sowie Zündflammenverluste bei gasbeheizten Geräten. (Fortsetzung folgt)

B sind Verluste, die bei ständiger Entnahmebereitschaft des Wassererwärmers entstehen. Es sind dies Strahlungs- und Konvektionsverluste an den Aufstellungsraum, Verbrennungs- und Abgasverluste sowie Zündflammenverluste bei gasbeheizten Geräten. (Fortsetzung folgt)

[Zurück] [Übersicht] [www.ikz.de]